2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたドイツのレゲンスブルグ。

美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。

街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられない出来事を振り返りながら、あの日々の思い出をつづっていこうと思う。

前回の記事はこちら。

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたチェコの首都プラハ。美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。プラハの街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられな[…]

レゲンスブルグ滞在記

レゲンスブルグとはどこか。

チェコ・プラハからドイツ・フランクフルトへ向かう道中。

いつものように電車に揺られながらぼんやりしていると、ふとした瞬間に気づいた。

……あれ?出発、早くね?

そう、我々は予定より1日早くプラハを出てしまっていたのだ。旅あるあるとはいえ、気づいた瞬間はちょっと笑った。

とはいえ野宿するわけにもいかないので、スマホでパパッと調べて、なんとなく良さげな町に一泊することに。

その名も、レゲンスブルグ。

「なんか聞いたことない名前だな……」と思いつつ辿り着いたその町は、予想以上に風格のある場所だった。

実はここ、ローマ時代から交通の要衝として栄えてきた歴史ある古都。

ドナウ川のほとりに広がる石畳の旧市街、重厚な大聖堂、そして古い橋——中世の面影を色濃く残す町並みに、思わず「おいおい、ここ当たりじゃないか」と声が漏れる。

完全なるノープランで飛び込んだ一泊のはずが、妙に印象深く、しっかりと記憶に残る夜になった。

しかもこのレゲンスブルグ、まさかこの1年半後に、再び自分の人生の中に現れるとは……

このときの我々は、そんな展開が待っているとは夢にも思っていなかった。

Annaの故郷だった

実はこのレゲンスブルグ、我々が「予定より1日早く出ちゃったから適当に決めた町」だったわけだが——

この何気ない選択が、まさか1年半後に活きる日が来るとは、誰が想像しただろうか。

2016年10月。

旅好きにはおなじみのTabippo主催イベント、「一泊二日でドイツについて知ろう」的なやつに参加していたときのこと。

ゲストとして来ていたのは、ドイツ人の女の子・アンナ(Anna)。

で、このアンナが、まあもう——

The 美人。

アンナの隣にいるのが恥ずかし過ぎてカメラ目線になれなかった筆者

筆者が今まで見てきた中で最も美人であると断言しよう。

透き通るような肌、整った顔立ち、優しい笑顔、完璧すぎるドイツアクセント。

全方位でハイスペック。

で、どさくさに紛れて聞いてみた、「ドイツのどこ出身なの?」と。

するとアンナ、ちょっと申し訳なさそうにこう言った。

アンナ「たぶん知らないと思うけど、ドイツの小さな町なの。レゲンスブルグっていうんだけど——」

筆者「ん?レゲンスブルグ…?レゲンス…レゲンス…!?え、知ってるよ!!おれ、そこ行ったことある!!(ドヤ顔)」

この時の感動と驚きは今でも忘れられない。

とにかくアンナが美人すぎた。

それはもう、説明不要なレベル。イベント会場に入った瞬間、空気が一段階澄んだ気がしたくらい。

そしてその美貌に圧倒されたのか、会場にいた参加者たちも誰一人としてアンナに話しかけに行かない。

“誰か最初に行ってくれ……”という、あの空気。絶妙に気まずいやつ。

そんな中、筆者だけが手にしていた切り札があった。

レゲンスブルグ。

いや、ただ行っただけ。それだけの話なのだが、この小さな偶然を、筆者は後生大事に胸に抱えていた。

「俺には話すネタがある……!行ったことある町……これは……もう運命だろ……?」

緊張で若干手汗をかきながら、それでも一歩を踏み出す。

「レゲンスブルグ、知ってるよ。行ったことあるよ」って言えた時の快感たるや。

(たぶん、みんな心の中で拍手してたと思う。知らんけど。)

その瞬間、アンナの瞳がふっと輝いたように見えた。

「え、本当に?わたしの故郷に行ったことあるの?」

そのあと少しだけだが、レゲンスブルグの話をしながら、アンナと笑い合えた。

……という話を、筆者は今も語り継ぎたい。何度でも。

まさか、あの日適当に降り立った町が、1年半後にThe美人との会話のきっかけになるなんて。

人生、何がどう繋がるか分からない。

偶然の旅先が、思わぬところで伏線回収される感じ。

旅って、そういう「意味が後からついてくる瞬間」があるから面白い。

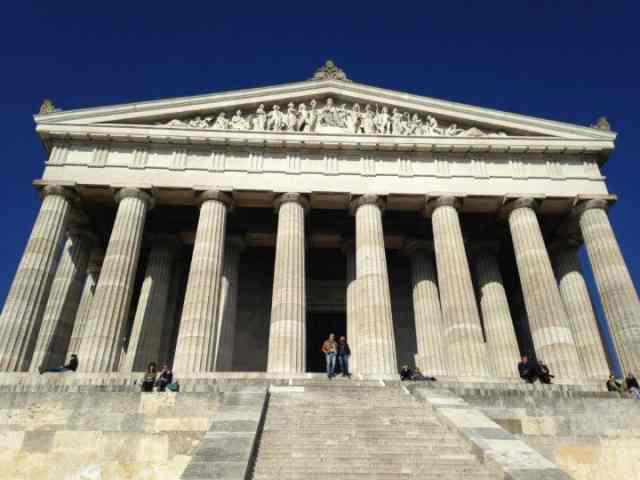

新古典主義建築時代のヴァルハラ神殿

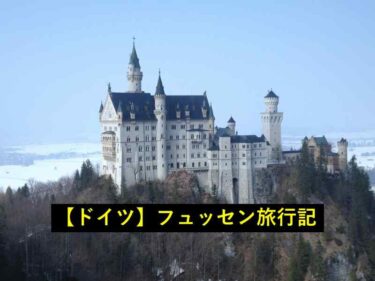

レゲンスブルグに到着した後、親友が突然こう言い出した。

親友「おい、なんか近くにヴァルハラ神殿ってゆー神殿があるらしいねん。バスでちょっと乗らなあかんけど。やっさん(筆者)が行きたく無くても俺は行ってくるわ」

早速のスーパー自分勝手発言、なぜ筆者の周りにはこうも団体行動ができない協調性0のやつばかり集まるのか。

ヨーロッパ3日目にして、もうこの感じ。いきなり一人だけの世界に突入である。

正直、神殿なんてまったく興味なかったが、相方が言うなら仕方ない。

「はぁー……まあ行くか」と重い腰を上げ、バスに乗ることに。

バスを降りてからは少し山道を歩き、やっと目の前に現れたのが——

美しくも質素な神殿。

「この時に、少しでも「西洋建築」の知識があれば……」

(今、ちょっと後悔している。)

高台にそびえ立つその姿は、遠くから見るとシンプルでありながらも美しさを感じさせる。眼下にはドナウ川が流れ、周りには観光客もほとんどいない静かな時間が流れている。

「神殿って、こんなに素晴らしいものだったのか……!」

最初は「神殿って(笑)」とバカにしていたが、実際に立ってみると、どこか荘厳で、圧倒的な存在感があった。

ちなみに、このヴァルハラ神殿、1830〜1847年の間にルートヴィッヒ1世によって建設され、ギリシャのパルテノン神殿を模倣して作られたとのこと。

もし今なら、超興奮していただろう。

なぜならこれが新古典主義建築時代の傑作だってことがすぐにわかるから。

でもその時は、ただ「お、なんか立派だな」と思うくらいだったが、それでも美しさに感動したことには変わりはない。

ギリシャ建築についてのお勉強はこちらで。

(別タブで開く)

ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回はギリシャ建築について説明します。[show_more more=恒例の挨拶(クリックで開きます) less=折りたたむ color=#0066cc list=»[…]

ギリシャ建築を精確に模倣しようとした新古典主義建築のお勉強はこちらで。

(別タブで開く)

ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回は新古典主義建築について説明します。[show_more more=恒例の挨拶(クリックで開きます) less=折りたたむ color=#0066cc list=[…]

ヨーロッパの水道水は飲めます!!

ヴァルハラ神殿を後にし、宿に帰った後、当然のように乾杯。

え、なにに乾杯?と言われそうだが、ここはお決まりの流れ、いざ乾杯!

さて、ちょっと前まで「海外の水道水は飲めない」という固定観念があった筆者。

この頃は、なんとなく「水道水=危険」と思っていたので、夕方に水を調達するのをすっかり忘れてしまい、夜になる頃には喉の渇きに耐えきれず、苦渋の決断を下す羽目に。

筆者「明日の朝まで我慢するか、思い切って水道水を飲むか…」

そんな時、親友が突然日本から持参したティーバッグを取り出し、こう言った。

「もう喉カラカラで我慢できひん。せめてティーバッグ入れたら水道水でもちょっとはごまかせるやろ?」

……ということで、お腹壊したらあれなので、お互いにリスク分散しながら、乾杯することに。

訳の分からないリスク分散の結果、部屋の水道水にティーバッグを入れてみることに↓

結論から言おう。

「ヨーロッパの山間部の町なら(大都市じゃなかったら)全然水道水飲める!!!」

確かに、最初は「うわ、大丈夫かな…」と思ったが、全然普通に飲めた。

むしろ、意外と味も悪くなかった。驚き。

とはいえ、ちょっと注意も必要。

水の色からして明らかにヤバかったからだ。

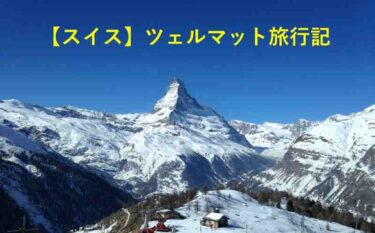

しかし、スイスではさらに驚愕の事実が。

スイスは水道水どころか、噴水の水も飲めるのである。

なぜなら全て地下の湧き水だから、噴水で水汲んで家に持って帰る地元の人たちも見たことあるくらいだ。

さすがスイス、さすが筆者が日本の次に好きな国だけはある。

オランダのアムステルダムへ

さぁ、次はオランダのアムステルダムへ!

アムステルダムと言えば、なんといっても麻薬と売春が合法ということで有名ですね。ちょっと言い方はアレだが、世界中の好奇心旺盛な旅行者にとっては一度は足を運びたくなる場所。

そして、何と言ってもこの街は、ただ危ないだけではない。

その自由で開放的な雰囲気が何とも言えず魅力的で、実際に行ってみると、「あ、これがアムステルダムか!」と感じる瞬間が多いはず。

もちろん、麻薬や売春が合法だからといって、何でもかんでも自由というわけではない。

しかし、ここでしか味わえない独特のエネルギーがあって、その街の雰囲気を存分に楽しむことができる。

ぜひ皆さんも、アムステルダムの自由な空気に触れてみては。

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたオランダの首都アムステルダム。美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられ[…]

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたチェコの首都プラハ。美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。プラハの街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられな[…]