2017年12月20日から2018年1月10日まで、カタール航空のモニター募集に合格し、ヨーロッパを無料で旅する機会を得た。

今回はその旅の中から、イタリアの都市ミラノでの滞在についてお伝えする。

» モニターのお話(クリックで開く)

このモニター旅は、書類審査でヨーロッパ旅行にかける思いを綴るところから始まった。

そこから、カタール航空の関係者との面接までをクリアし、数々の制約もすべて了承した上で、ヨーロッパ行きが実現した。

さて今回のテーマはズバリこれだ!!!!!どうやったら海外にタダで行ける『モニター募集』を勝ち抜けるのか自慢だが、筆者は人生初のモニター募集に見事当選しタダでヨーロッパに行ってきたのである。今回はそんなモニター募集に挑[…]

最もつらかったのは何だったか。

正直に言えば、「1日2回、指定されたハッシュタグ付きでSNSに近況報告を投稿する」という義務だった。

しかし、そのおかげで、今回の旅では全ての滞在地に自分の正直な感想が残されている。

それらの記録も参照しながら、本記事を書き進めていくことにする。

» 折りたたむ

ということで、モニターとしてヨーロッパに入った。

それでは、ミラノ滞在記をお楽しみいただきたい(∩´∀`)∩

もっと勉強してから行くべきだったミラノ

では、スイスの首都ベルンを後にし、イタリアのミラノへと向かう。

国境を越えると、言語も空気もリズムも一変する。

さすがはイタリア、雰囲気の濃度が一気に高まる。

ここで登場するのが、ミラノを拠点とする鉄道会社「トレノルド(TRENORD)」である。

ミラノ近郊に滞在する者であれば、一度は必ず利用することになるだろう。

ローカル線から空港アクセスまでを担う、いわば都市と都市をつなぐ生活の足である。

電車の窓から見えるのは、ブドウ畑や石造りの家々。

そして時折現れる、歴史の古さを感じさせる小さな駅舎。

どこを切り取っても絵になる。

さすがイタリア、見せ方を知っている。

鉄道移動の締めくくりとしては、これ以上ない舞台装置である。

ちなみに筆者のバックパックは全く映えない。

もはや、青い熊が着席していると通報されても否定できないレベルである。

ピザとフォカッチャ

スイスの首都ベルンから、イタリア・ミラノへ向かった。

その乗り換え待ちの時間に、駅構内の売店で購入した軽食がこちらである。

さて、問題である。

正解は・・・フォカッチャでした~!!

ピザとフォカッチャ、見た目は極めて似ているが、どうやら明確な定義の違いは存在しないらしい。

あえて言うなら、ピザは堂々たる“メイン料理”であり、フォカッチャは控えめな“前菜ポジション”といったところだろうか。

ちなみに、生地はほぼ同じである。

焼き加減やトッピングの有無で呼び名が変わる、非常に柔軟な世界なのである。

筆者の体感では、これは日本で言う「ピラフ」と「チャーハン」、あるいは東南アジアにおける「ナン」と「チャパティ」のような関係性である。

要するに、「ほぼ一緒。でも何か違う」。

その微妙な差異にこだわるのが、食文化というものである。

釣り銭詐欺

さてイタリア・ミラノ駅に到着し、友人モニと再会。

さっそく地下鉄に乗るべく、券売機へと向かった。

案の定、券売機には行列ができており、我々もその列に並ぶ。

すると、前方の券売機には、切符の買い方を手助けしている子どもの姿があった。

「どこまでですか?」

「はい、じゃあこれとこれと、で、3ユーロ入れてください」

「はい、これが切符です、ありがとうございました」

一連の流れがやけにスムーズだったため、筆者は思った。

――おお、ええやんええやん。

若いうちにいろんなボランティアを経験しておくと将来きっと役に立つぞ。

親御さんもさぞ喜んでおるだろう。

しかしそれは、甘かった。

いざ自分の番がきて、例えば2.5ユーロの切符を買うために3ユーロを投入したところ、その子どもが素早く釣り銭の0.5ユーロをパッと手に取り、切符だけをこちらに渡してきたのである。

少年「はい、ありがとうございま――」

筆者「おい、お釣り返せよ!」

即座に指摘した。

やつの手の中に握られている釣り銭を指差し、「それ、俺のだろ」と声を上げた。

……が、まわりの雰囲気が急に冷たくなる。

「まあまあ」といった顔でこちらをなだめようとする者、「モタモタすんなよ」とイライラした様子で足を鳴らす者。

その空気の中、0.5ユーロは握られたまま、筆者のもとにはついぞ戻ってこなかった。

くそっっっ!!!!!

あいつらはボランティアなどではない、ただの詐欺師である!!!

どうか皆さん、ミラノの券売機付近にいる「親切な少年」にはくれぐれもご注意を。

善意の顔をした手練れのコイン泥棒が、今日もどこかで獲物を待っている。

Airbnb

予約していた宿の最寄り駅「Bisceglie(ビシェーリエ)」に到着。

ミラノ中心地からはやや離れているが、静かで過ごしやすそうなエリアである。

ミラノの中心地からは少し離れています。

筆者の重いバックパックを背負うモニちゃん

今回、筆者がミラノで2泊することを知って、なんと遠路はるばるスロヴェニアの首都リュブリャナから友人モニカが夜行バスで7時間かけてやってきてくれた。

まさに友情の極み。

筆者の重いバックパックを背負ってくれるという献身ぶりには頭が上がらない。

宿では、オーナーからお風呂やキッチンの使い方、さらには緊急時の対応まで丁寧な説明を受けた後、さっそくミラノ大聖堂へ向かうことにした。

宿のキッチンの様子

今回はAirbnbで宿泊。

3日間の疑似同棲生活が始まった。

宿は清潔感があり、ホストも親切。

これぞ理想的なAirbnb体験というものである。

MonikaとMonicaの違い

欧米人の友人がいる人なら、一度はこんな場面に遭遇したことがあるのではないだろうか。

・モニカ → Monika?Monica?

・クリスティーナ → Kristina?Christina?

・クラウディア → Klaudia?Claudia?

同じ「モニカ」なのに、なんで表記が違うんだ――と。

これは一見ややこしいが、実はちょっとした地域差である。

結論から言えば、

西ヨーロッパ圏では「C」を、

東ヨーロッパ圏では「K」を使う傾向が強い。

つまり、

Monica → イタリア、スペインなどの西ヨーロッパ系

Monika → スロヴェニア、ポーランドなどの東ヨーロッパ系

Kristina/Klaudiaも同様の原則で説明できる。

筆者はこのネタを知ったとき、軽く「へぇ~」ボタンを押したくなった。

完全に豆知識だが、知っておくとヨーロッパ旅がちょっとだけ深くなる。

いや、ほんとに。

路線図は必ず記録せよ

まずは地下鉄に乗る。

モニカちゃん、かわいい♡

このとき、必ずやるべきことがある。

そう、路線図を写真に撮っておくことである。

(※もしくはPDFデータを事前にダウンロードするのも良い)

これがあなたのヨーロッパ滞在の生命線になる。

途中下車して観光したり、別ルートで宿に戻ったり──

そんなとき、スマホに保存した路線図が救世主となる。

逆に言えば、路線図が無ければ普通に詰む。

筆者のようなWi-Fi難民にとっては、命綱といっても過言ではない。

今どきは海外ローミングも安くなってきたらしい。

だがそれでも、一枚の写真で安心が買えるなら、撮らない理由は無い。

「撮っておいてよかった…」と後で心の底から思うはずである。

西洋建築の勉強はしておくべし

思い返すと、あのゴシック建築の金字塔とも言えるミラノ大聖堂に訪れたにもかかわらず、

へー。

で終わった。

なんたるもったいなさ。

建築の知識がゼロだった筆者には、あの荘厳な尖塔群すら「なんかトゲトゲしてるな〜」程度の感想しか抱けなかった。

モニちゃんかわいい♡

モニちゃんも同様である。

モニちゃん「へー(棒読み)」

可愛い顔して建築スルー。

もはや犯罪である(※違います)

2025年6月現在、当時の写真を見て振り返ると、

「おっ、これはルネサンス建築かな?オーダーが縦に重層してるし、上にエンタブラチュアがのっかってるな」や、

「おおっ、こっちはロマネスク!厚い壁と小さな窓、はいはい中世ヨーロッパ〜!」

となっていたに違いない。

「なんだこの町は!?ローマ・ロマネスク・ゴシック・ルネサンスが全部見れるじゃないかッ!!泣くわ!!」

まさに感動の連続。

知識があると旅はここまで面白くなる。

というわけで声を大にして言いたい。

ヨーロッパを旅する前には、絶対に西洋建築の勉強をしておくべし。

マジで、マジで後悔する。

「せっかく行ったのに“へ〜”で終わった旅」ほど、あとで自分を呪いたくなる体験はない。

興味があれば以下の記事からどうぞ↓

ヨーロッパ約30ヵ国をバックパッカーとして旅をしていたある男がいた。帰国後、その男は徐々にある大きな後悔に頭を抱えるようになった。なんで西洋建築を勉強して行かなかったんだと。西洋建築を勉強した[…]

建築は知ってこそ輝く。

知らずに行けば「石の塊」、知って行けば「1000年の芸術作品」。

あなたはどちらで旅をする?

Potica(ポティーツァ)

今回、モニがわざわざスロヴェニアから持ってきてくれたお土産が、スロヴェニア伝統のお菓子「ポティーツァ(Potica)」である。

見た目はパンケーキというより、ロールケーキとクグロフの中間のような不思議なフォルム。

中にはくるみやけしの実、ハーブ、チーズなどのフィリングが詰まっており、種類も豊富。

「え、なにこれ全部違うの!?くるみ?レーズン?チーズ!?お前、何者だ……!」

ポティーツァはスロヴェニアの家庭ではクリスマスなどのお祝い事でよく作られる伝統菓子で、国民的スイーツとも言える存在らしい。

もちろん美味しかった!!!

ヨーロッパでも人気の柴犬

翌朝、宿の近所を少し散歩してからミラノ大聖堂へ向かうことにした。

すると、ふと地図(Google maps)に目をやると——

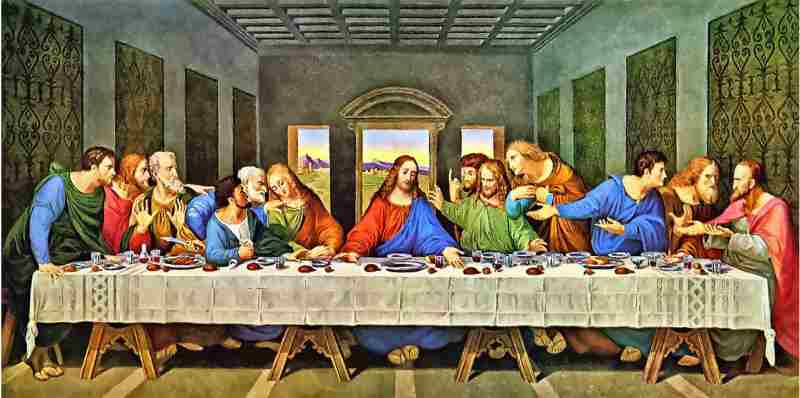

筆者「ん? ちょっと待って?『サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会』って書いてあるやん」

そう、「サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会」といえば、レオナルド・ダ・ヴィンチのあの『最後の晩餐』が描かれている、まさにその教会である!

実は筆者、2年前に親友とルーブル美術館を訪れた際、

筆者「よー知らんけど、『最後の晩餐』ってルーブル美術館にあるやろ、そらぁ」

と完全に思い込んでおり、現地で「え、ここちゃうの?(゜.゜)」となった苦い思い出がある。

やはり、事前知識ゼロで訪れるヨーロッパ旅行は百害あって一利なしだと痛感した。

そんなことを思い出しながら歩いていると、公園で柴犬を発見した。

まさかこんなミラノ市内の公園で柴犬に出会えるとは。

そう、ヨーロッパでも柴犬は大人気である。

実際、モニも柴犬を飼っている。

名前は「SORA」ちゃん。

しかも、モニのパートナーも柴犬を飼っている。

こちらは「MIYU」ちゃん。

どちらも超かわいい。

そしてちなみに——

筆者も柴犬を飼っている。

世界を旅して気づいたことのひとつは、柴犬は国境を越えて愛されているという事実である。

ブランデンブルク門?

ミラノを歩いていると、突然あらわれた謎の門。

筆者「ん? ……これ、ブランデンブルク門やん?」

そう、ベルリンの壁崩壊の象徴にもなったブランデンブルク門にそっくりな建造物が、なぜかミラノのど真ん中に建っていた。

しかし、ここはベルリンではない。

ミラノである。

念のためGoogleで

「ミラノ ブランデンブルク門」

と調べてみたものの、何もヒットしない。

どういうこと? なぜここに??

筆者「いや、意味がわからぬ。」

ちなみにブランデンブルク門といえば、古代ギリシア建築を再興しようとした新古典主義建築の代表作でもある。

……が、だからといってミラノに複製する理由にはならない。

筆者の中で、ミラノ七不思議のひとつに正式登録された瞬間だった。

不気味なミッキーマウス

ミラノの街角に突如現れたのは、夢をぶち壊しに来たタイプのミッキーマウスである。

そう、このネズミ。

何かがおかしい。

すべてがおかしい。

顔は笑っている。が、目が笑っていない。

手を振ってくる。が、そこに心がない。

まるで「夢と魔法の王国」ではなく、「夢と悪夢の交差点」から来たかのような存在であった。

見た目こそミッキーだが、放つオーラは完全にサイコスリラー。

ディズニーの法務部がこれを見たら、即日で国際訴訟案件だろう。

むしろ、なぜ今もそこに立ち続けているのかが謎である。

筆者「これは本当にミッキーなのか? それとも、ミラノが生み出した都市伝説系ゆるキャラなのか?」

いずれにせよ、ミラノ観光中に彼(?)と遭遇した場合は、うっかり目を合わせないことを強く推奨する。

小さなお子様連れの方は、特に注意されたし。

夢を守るために。

厳し過ぎるセキュリティチェック

いざ、世界で5番目にデカい大聖堂――そう、「ミラノ大聖堂」へ入ろうとしたときのことである。

目の前に広がっていたのは、もはや行列というより、儀式。

何百人もの人々が黙々と並ぶその光景に、思わずこう呟いてしまった。

「……え? ディズニーランドの人気アトラクション待ちですか?」

しかし違った。

これはセキュリティチェックである。

しかも、ただの手荷物検査などではない。

全身チェック、持ち物フルスキャン、ポケットの奥のチロルチョコまでチェックされる徹底ぶりだ。

もはや空港である。

その理由はただ一つ、テロ対策。

確かに、あれだけ立派な建築物がテロの標的にされれば…と考えれば納得ではある。

が、筆者の目には「1人に5分以上かかってません?」というレベルでスローな検査だった。

結果、たった100mにも満たない列に1時間並ぶハメとなった。

その間、冷たい風は遠慮なく吹き抜け、筆者の足元から希望と血流を奪っていく。

そしてふと思う。

「当時の自分は、なぜあんなに建築に興味も無いくせに、この極寒の中1時間も並べたのか…?」

おそらく、旅先では謎の忍耐力バフがかかるらしい。

それ以外に説明がつかない。

ミラノ大聖堂

ついに登頂のときが来た。

ゴシック建築の金字塔――ミラノ大聖堂。

西洋建築に少しでも興味がある者なら一度は聞いたことがある名所である。

…が、当時の筆者はまったくもって無知だった。

「ゴシック? あぁ、ダークなやつね」くらいの感覚であったため、

肝心の建築物の写真はほぼ存在しない。

その代わりに大量に存在するのが――

モニちゃんの写真である。

とにかく可愛かったのだ。

言い訳は以上。

さて、この大聖堂。

着工は1386年。日本でいえば南北朝時代。

そして献堂されたのが1570年。

その後もファサード(建物正面)、尖塔、ステンドグラスなどの工事がチマチマと続けられ、ようやく完成したのは19世紀半ばという、気が遠くなるようなロングスパンである。

その外観には135本の小尖塔と3,000体以上の彫刻があしらわれており、まさに「石でできたレース編み」のような繊細さと迫力を併せ持っている。

だが、忘れてはならないのが屋上の寒さである。

「上に登る際は、マジで防寒着必須です。」

そう語るのは、25歳の日本人男性のバックパッカーである。

当時の筆者は、下着とパーカーの2枚構成という舐めプ装備で挑み、

風の洗礼により、登頂3分で敗北した。

大聖堂の尖塔よりも自分の鳥肌の方が尖っていた記憶しかない。

ミサンガ詐欺にご注意

イタリアに入国した直後、まず筆者を驚かせたのは――ムキムキの黒人男性の多さであった。

あくまで事実ベースでの観察報告である。

異国の地を歩く旅行者として、現地で感じたままを記録しているにすぎない。

さて、初めて訪れるイタリアで筆者が受けた印象はというと、

「え、イタリアって、こんなに黒人多かったっけ……?」

というものだった。

しかし問題は、彼らの営業力(?)の高さである。

観光客を見つけるや否や、すかさず近づいてくる。

「ヘーイ! ナイストゥミーチュー! ジャパン?チャイナ? コンニチハ?ニーハオ?」

などと陽気に話しかけ、気づいたら腕を掴まれ、ミサンガを結びにかかってくるのだ。

これがまたしつこい。

尋常じゃない。

そして、一度でもミサンガを結ばれてしまえば終了である。

「ルックスナイス! グッド!」などと謎の褒め言葉をかましたあと、

「HEY ワンユーロー!!」

(訳:お支払いは1ユーロから承っております)

とのたまう。

少年に50セント渡すのすら嫌な筆者である、もちろんすぐに反論した。

「は? なんでやねん。払うかボケ。誰が1ユーロ出すかいな!」

だが、事態は予想外の方向へ転がった。

周囲にいた同じくミサンガ片手にうろついていた黒人たちが一斉に集合し、筆者とモニを囲むフォーメーションを展開してきたのである。

「おいおい、腕についてるミサンガ見えねえのか?」

「既にサービス受けてんだろうがよぉぉ?

「はよ金出せやオラァァ」

強烈な圧をかけてくる彼ら。

完全にミサンガ・マフィアである。

筆者は内心「やるか?」の構えだったが、そのとき救世主モニが一言。

モニ「はいはい、2人分で2ユーロね。払うから行ってちょうだい。」

するとどうだろう、先ほどの荒々しさはどこへやら。

彼らは満足げにニヤニヤしながら去って行った。

おそらく次の“お客さん”を求めて。

その後、モニカはため息混じりに言った。

モニ「ああいうのは、最初から無視するのが一番。いい勉強になったと思わなきゃね。」

まさにその通りである。

観光地では「財布の紐」と「腕の隙間」はしっかりガードしておこう。

なお、筆者は身長182cm・体重80kgのバリバリのフルコン空手家であるため、いざとなれば正々堂々タイマンも辞さない覚悟はあった。

またしてもテロ対策

やはりと言うべきか、モニとの再会は秒速で終焉を迎えた。

筆者は控えめに言っても、モニちゃんのことが好きである。

どれくらい好きかというと、うっかりスロヴェニアに永住しそうになるレベルである。

モニは“日本が大好きすぎて日本人以上に日本人っぽいスロヴェニア人”という極めて希少な存在である。

丁寧な言葉づかいに始まり、時間は守るわ礼儀は正しいわ、しまいには「箸の持ち方が微妙におかしい」という不完全ぶりを完全に演じている。

彼女は他国の文化を尊重する懐の深さを持ち、

しかもただの“日本オタク”ではなく、真剣に日本文化をリスペクトしているタイプである。

そして何より、友情に熱い。

たとえば、筆者が道端でミサンガ詐欺に遭って脅されている時も、

モニは冷静に財布から2ユーロを取り出し、

「はい、これで終わり。行こう」と、まるで姉御のような振る舞いを見せてくれた。

筆者「なんでや……なんでそんなにできた女なんや……」

惜しむらくは、そういう女性に限って距離とタイミングが絶妙に噛み合わないのである。

筆者は涙をこらえつつ、次なる目的地――スイスのツェルマットへと向かうべく、駅へ足を運んだのだが……。

「おっと、また君か。テロ対策さん、お久しぶりです。」

ヨーロッパという土地は基本的に“改札”という概念が存在しない。

「自己責任の国」とでも言おうか、電車に乗る際も誰からもチェックされず、好きなだけスーッとホームに行けてしまう。

……が、それは平和な時限定である。

テロ対策が発動されると、駅の入り口には突如として“臨時ゲート”が設置される。

セキュリティ担当らしき人々が集まり、まるでライブ会場の入場チェックのように乗客を仕分けするのだ。

もちろん筆者も例外ではない。

警備員「チケット見せろ」

筆者「え、ほれ。」

警備員「荷物は?」

筆者「これ。」

警備員「パスポートは?」

筆者「アイムジャパニーズ。どや」

――結果、通過許可。

無事、ホームにたどり着いたのである。

言っておくが、この手のセキュリティチェックは意外とあっさりしている。

形式上やってる感はあるのだが、荷物をなんとなく見せるだけで突破できるシステムに一抹の不安を覚えざるを得ない。

とはいえ、これも旅の醍醐味。

ヨーロッパを旅する以上、チケットとパスポートの提示スキルはもはや必須科目である。

スイス、ツェルマットへ

さあ、いよいよスイスの大本命――ツェルマットに向かう時が来た。

ツェルマットといえば、あの三角形の暴れん坊、マッターホルンの麓に位置する町として世界的に有名である。

ここは登山家だけでなく、オシャレにスキーしたい系のセレブやインフルエンサーも集まる雪の聖地。

2017年の年末、そんなツェルマットで年越しを迎えることにした筆者。

もちろん宿などという軟弱なものには頼らず、選んだのは我が人生の相棒・テント。

筆者「来年の初日の出は、マッターホルン越しに見てやろうじゃないか」

と息巻きつつ、マイナス10℃の中、テントで丸まりながら就寝。

マッターホルンと初日の出――夢と凍傷の狭間で眠りについたのであった。

2017年12月20日から2018年1月10日まで、カタール航空のモニター募集に合格し、ヨーロッパを無料で旅する機会を得た。今回はその旅の中から、スイスのツェルマットでの滞在についてお伝えする。[show_more more[…]