2017年12月20日から2018年1月10日まで、カタール航空のモニター募集に合格し、ヨーロッパを無料で旅する機会を得た。

今回はその旅の中から、フィンランドの首都ヘルシンキでの滞在についてお伝えする。

» モニターのお話(クリックで開く)

このモニター旅は、書類審査でヨーロッパ旅行にかける思いを綴るところから始まった。

そこから、カタール航空の関係者との面接までをクリアし、数々の制約もすべて了承した上で、ヨーロッパ行きが実現した。

さて今回のテーマはズバリこれだ!!!!!どうやったら海外にタダで行ける『モニター募集』を勝ち抜けるのか自慢だが、筆者は人生初のモニター募集に見事当選しタダでヨーロッパに行ってきたのである。今回はそんなモニター募集に挑[…]

最もつらかったのは何だったか。

正直に言えば、「1日2回、指定されたハッシュタグ付きでSNSに近況報告を投稿する」という義務だった。

しかし、そのおかげで、今回の旅では全ての滞在地に自分の正直な感想が残されている。

それらの記録も参照しながら、本記事を書き進めていくことにする。

» 折りたたむ

ということで、モニターとしてヨーロッパに入った。

それでは、ヘルシンキ滞在記をお楽しみいただきたい(∩´∀`)∩

- 1 夢の国フィンランド

- 2 フィンランドの物価の高さ

- 3 スナックを売る自販機

- 4 意外と快適な空港泊

- 5 いざ、ヘルシンキ市内へ!

- 6 やはりヨーロッパの朝はパン

- 7 大きなコインロッカー

- 8 ヨーロッパで写真を撮る際には注意

- 9 ムーミンはフィンランド生まれ

- 10 ムーミンカフェ

- 11 筆者のスナフキン愛、炸裂

- 12 ムーミンカフェ=ムーミンショップ

- 13 やっぱりカッコよかったVICTORINOX

- 14 SUUNTO

- 15 ヘルシンキの老舗のパン屋「エロマンガ」

- 16 路線図はいつか使うぞ!!!

- 17 自転車と歩行者の権利

- 18 地下鉄にもWi-Fiが

- 19 マリメッコ本社

- 20 マリメッコ本社の社員食堂「マリトリ」

- 21 北欧のアウトドアブランド

- 22 極度乾燥(しなさい)

- 23 ボスニア湾で獲れた新鮮なお寿司

- 24 ロヴァニエミへ

夢の国フィンランド

ついに、ついにこの時が来た──!

2018年1月2日。

筆者、子供の頃からの夢だったフィンランドに初上陸!!!

これまでヨーロッパに4回も渡航しながら、一度も踏み入れなかったこの北の楽園。

理由は様々だった。

- 旅程の都合

- 一緒に旅してた親友との謎の協議決裂

- 金銭的に無理ゲー

しかし今回、全ての障害を乗り越えて筆者はやってきた。

夢の地・フィンランドへ!!

» 続きを読む

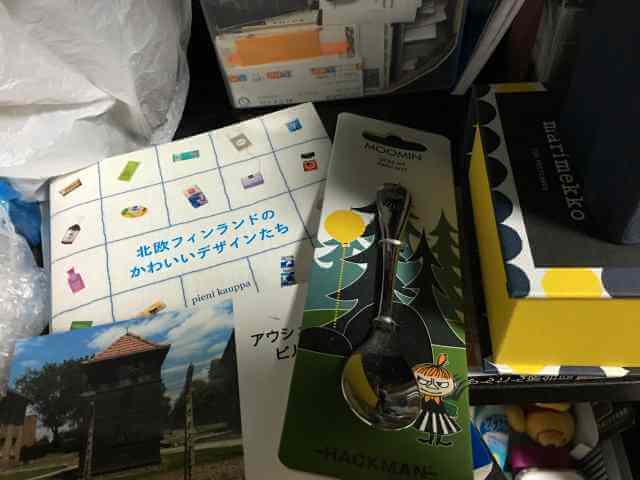

筆者は見た目こそ地味な旅人だが、実はムーミンガチ勢である。

家の一角には、旅先やムーミンショップで買い漁ったグッズの山。

中には友人・知人からのプレゼントも含まれており、ムーミンの間接的人脈ネットワークまで形成している。

※写真に写ってるのは一部。まだまだある。

※まだまだある

ムーミン愛は大学時代にも炸裂。

自前のカヤックをフィンランド国旗カラーで塗装した。

→ カヤック競技は本来スピード命だが、防水塗料の塗りすぎで重量化。遅くても愛は重い。

誕生日に後輩からもらったフィンランド国旗柄のコップ

→ 地味に今も現役。

フィンランド語の教科書も自前で所持

→ だが「キートス(ありがとう)」しか覚えていない。

FBにヘルシンキに関してこんな投稿も発見した。

Helsinki、めっちゃ良かったです。

街が広々していて清潔且つ言葉にはできないお洒落さがあり、物価も他の北欧3国に比べて安く、治安も良い。

曇りや雨の日でも街歩いててウキウキしたんは凄い久しぶり。

──そう、これを書いたの筆者自身である。

だが何度でも言おう。

フィンランド、最高である。

» 折りたたむ

まあ長々と書いてきたが、要するに筆者は昔からフィンランドに恋していた。

ようやくこの片思いが成就したこの旅、テンション爆上がりである。

フィンランドの物価の高さ

イタリアのマルコ・ポーロ空港を飛び立ち、およそ4時間半のフライト。

ついに念願のフィンランド・ヘルシンキ空港に到着した。

時刻は深夜──そう、腹が減る時間である。

腹が減っては旅ができぬ

さっそく空港内のカフェで、何とも北欧らしい軽食をゲット。

中身はサラミ・チーズ・トマトのシンプルなパン。

特別な装飾も豪華さもない、素朴な見た目。

お会計「12ユーロです」

筆者(脳内通訳)「え…これえで1,500円!!!??」

これぞフィンランド式“物価アッパーカット”。

以前「フィンランドは北欧四国の中では物価が安い」と書いたが、

その三国(ノルウェー・スウェーデン・デンマーク・フィンランド)自体が、世界一物価が高い国ランキングの常連なのだ。

那須川天心がメイウェザーにボコられて「天心弱ぇ!」って言ってる人がいたとしたら、それは違う。

メイウェザーが規格外なだけだ。

それと同じく、

「フィンランドは安い」=「北欧物価界の中での話」であって、一般庶民の財布には普通にキツい。

ヘルシンキ空港

旅は体力。体力は睡眠。

睡眠不足は免疫を下げ、判断力を鈍らせ、旅のミスを生む。

「寝る子は育つ」というが、今の筆者にはそれどころではない。

“寝る旅人は生き延びる”──これが現実。

※ちなみに2025年7月現在は1€=170円ほどである。

スナックを売る自販機

おっ、自動販売機を発見!

深夜の空腹を救ってくれる救世主…かと思いきや。

オレオクッキー(2個入り)が 2.5ユーロ(約400円)

水もコーラも 500mlで2.5ユーロ(約300円)

お菓子や飲み物はちょっとした贅沢品。

「のどが渇いたから水買う」なんて、日本の感覚ではやってられない。

比較対象:富士山 vs フィンランド

富士山頂の自販機:スポーツドリンク 500円

ヘルシンキ空港の自販機:コーラ 300円

なんというか、「ここ空港だけど、標高も物価も富士山並み」って感覚である。

旅人の敵、それは寒さでも時差でもなく、

静かに財布を削ってくる“自販機価格”である。

意外と快適な空港泊

気づけば深夜。

イタリアからのフライトを終え、夢の国フィンランドに降り立ったはいいものの……

空港泊するしかない!!!

空港のベンチを物色。

寝れそうな場所……寝れそうな場所……

あった!

手すりなしベンチ。

これ、空港泊経験者にとってはまさにダイヤの原石。

筆者「いや、でもこんなとこで寝てたら怒られへんかな……」

一応、空港泊の度に心配になる。

そこで周囲をキョロキョロ。

すると……

「え、みんな寝てる。普通に寝てる。」

フード被ってリュックを抱いて熟睡してる兄ちゃん、

パスポート抱きしめて完全防御してる姉さん。

「あ、これは合法。」

空港泊、めっちゃ快適やん。

- トイレある

- Wi-Fiある

- 室温完璧

- しかもセキュリティ強い

なにこの令和のネカフェ。

バックパックを枕にして、目を閉じる。

フード深くかぶって、コートで足をぐるぐる巻き。

……おやすみ、俺。

数時間後

周囲「ガサゴソ……」

筆者「ふわぁ…あ、起きた……おれ生きてる……」

いざ、ヘルシンキ市内へ!

さて、次の舞台は首都ヘルシンキ。

空港から市内へ向かう。

地下鉄で約40分。

荷物を背負って、まだちょっと眠い体で改札に向かう筆者。

やはりヨーロッパの朝はパン

ヘルシンキ中央駅に到着したのは、約40分の移動を終えた直後のことである。

この駅、実に良い。

駅構内の重厚な建築美、静かに流れる時間、そして何より──

駅前の通勤風景が、まるで映画のワンカットである。

そこには、驚くべき光景が広がっていた。

クールビズ系のスタイリッシュなブロンド美女が、コーヒー片手にクロワッサンをもぐもぐと頬張りながら颯爽と歩いていく。

あれ、ほんまにいた。

漫画や映画の演出ではなく、これは現実である。

筆者、思わず見とれてしまった。

「これは……美しすぎる……」

その瞬間、筆者の中で何かが弾けた。

「よし、俺もあれやってみよう。北欧っぽく、『朝食にパンを買うナイスガイ』をやってやる。」

意気揚々とパン屋の前に立つ筆者。

ショーケースの中ではパンたちが神々しい輝きを放っていた。

クロワッサンは金色に発光し、

サンドウィッチはバロック時代の絵画かと見紛うほどの構図美。

もはやこれは食品というより、芸術である。

筆者は心の中でリハーサルを繰り返したあと、意を決して注文した。

筆者「あ、あれください!」

店員「OK!」

店員のスマートな笑顔。

この瞬間、筆者は完全に“北欧朝食ライフ”の主役であると確信していた。

──そして財布から取り出したるは…

くしゃくしゃの、くたびれた、もはや紙くず同然の5ユーロ札。

しかも財布の奥底から出てきた謎のレシートが一緒にヒラヒラ。

どう見ても、これは

昨日の残りをかき集めて朝メシを買いにきた放浪の民

の構図である。

店員さん、優しい笑顔で受け取ってくれたが、たぶん裏で「あの人、絶対パリピ崩れのバックパッカーね」って言われてる。

この時筆者は学んだ。

何が必要かって?

余裕と美意識である。

大きなコインロッカー

町歩きを楽しむとかカフェでまったりとか言ってる場合じゃない。

筆者の背中には――

130Lのバックパックがずっしりとのしかかっていた。

筆者のバックパック

あまりにデカすぎて、かつて友人から言われたことがある。

友人「え、それ背負ってたら…背中に青い熊を背負ってるみたいに見えるで?」

筆者「熊!?いや誰がクマ背負って旅してんねん!!」

いやほんと、サイズも重量も旅人の限界に挑戦してる。

ヘルシンキ中央駅の地下。

そこには旅人たちのオアシスが広がっていた。

超大量のコインロッカー!!!

しかもサイズがバケモノ級。

筆者の130Lバックパックが…スルッと…ぴたっ…シュッ…!!!

筆者

「え、今…何の苦もなく…収まった……だと……?」

「このロッカー、ブラックホールの親戚か?」

利用料金はなんと、24時間で6ユーロ!!

筆者「…え、まって、やっす!神サービス!!」

そう思った。思っていた。

だが冷静に考えると、京都駅地下のロッカー(大)が1日700円ぐらいなので…

筆者「……あれ、これむしろちょい高じゃね?」

とか言いながらも、便利さには勝てない。

なぜなら、

- 空いてる

- デカい

- 入れるだけで背中が羽根になる

この時の開放感たるや、ベンチプレス150kgの男がバーだけになった瞬間のような軽さであった。

筆者の青い熊も、きっと喜んでいたことだろう。

ヨーロッパで写真を撮る際には注意

まずは、水分補給である。

生命の源たる「命の水」、すなわちミネラルウォーターを入手すべく、筆者はスーパーマーケットを目指した。

ヘルシンキ中央駅前

幸運にも、ヘルシンキ中央駅の目の前に地下へと続くエスカレーターを発見。

この先に、文明の倉庫「スーパーマーケット」が眠っているのだ。

しかしここで、一つ注意点を記しておきたい。

これは筆者の経験に基づくリアルな教訓である。

軽い気持ちで「海外のスーパーっておもろいな~」と写真を撮った瞬間、ゴリラのような体格のセキュリティが登場する。

しかも腕組み+鋭い眼光つきで、

と、一歩も譲らぬ態度で警告してくるのである。

ちなみにこのセリフ、声のトーンと目力により、翻訳すると「お前のスマホをこの場で叩き割ってもいいんだぜ?」ぐらいの威圧感を持っている。

筆者としては、ただただ

「いや、海外のスーパーが日本と違っておもしろくて……日本にいる友達に見せようと……」

などと真摯に説明したのだが、そんな言い訳が通用するほどヨーロッパの警備員は甘くない。

パリにて

特に記憶に残っているのが、過去にパリの大型スーパーで撮影をしてしまったときのことだ。

注意された筆者は、

「写真を全部見せろ」

と命じられた。

しかも本当に全部開示させられた挙げ句、現地でその場で削除を命じられるという屈辱の処理まで受けた。

思えば店内には女性客も多く、もしかすると盗撮を疑われていたのかもしれない。

筆者としては、オリーブオイルの棚があまりに壮観だったので思わずシャッターを切っただけなのだが、現場の空気としては

「あの日本人、マーガリンの隙間から何か撮ってるぞ」

くらいの扱いをされていた可能性は否定できない。

観光客の“無邪気な興味”は、現地では“要注意人物”として処理されかねない。

しかしこれくらい徹底的に「悪いことをする奴は許さない」という断固とした対応が日本にも必要だと思っている。

現状の日本では「ルールを破る人間が得をする」状態になっているからである。

特に車椅子専用駐車場に気にせず停める頭の悪い人間たちに対する罰則を強化して欲しいと切に願っている。

ムーミンはフィンランド生まれ

スーパーに入ってまず目に飛び込んできたのは――そう、ムーミンの大行進である。

目を凝らすと、リトルミイのケチャップが棚の端で微笑んでいた。

ケチャップにしてこの可愛さ、もはや罪である。

しかもちょっと防御力高めのプラスチックボトルに入っている。

高級感もある。

「お前、ただのトマトソースやろ?」とツッコミたくなるほど、存在感がある。

その横にはムーミンファミリーがパッケージを飾るスナック菓子まで並んでいた。

完全に“食べるな、拝め”の領域である。

ところで余談になるが、日本でよく見るスナフキンは、どこか“孤高の旅人”感を漂わせたイケメン風である。

しかし、原作では意外とずんぐりむっくりなフォルムをしている。

どうやら旅をする間にメタボ化した可能性もある。

それでも彼のカリスマ性が薄れないのは、やはり帽子とハーモニカの力であろう。

さらに関係ない話だが、「アルプスの少女ハイジ」も原作では相当に可愛げのない童女である。

原作のハイジ(アニメ版ハイジとは全く違う)

筆者はその真相を確かめるため、実際にスイス・マイエンフェルトの町に訪れた。

話をムーミンに戻す。

もはやお茶のパッケージにまでムーミンファミリーが描かれている。

緑茶だろうがフルーツティーだろうが関係ない。

ラベルにムーミンがいるというだけで、買う価値が爆上がりするのである。

店内には静かなる狂騒があった。

ムーミン、ムーミン、ムーーーーーーーミン。

どこを見てもムーミン。

一歩進むごとにトーヴェ・ヤンソンの世界が広がる。

※ヤンソンはムーミンの生みの親

これはもう軽いテーマパークである。

ムーミンカフェ

町をぷらぷらと歩いていたところ、突如としてそれは視界に飛び込んできた。

「MUMIN Kaffe」という看板。

──来た。

これは絶対に入るべき案件である。

まるでムーミン谷から現実世界にワープしてきたかのような店構え。

さりげなくも主張の強いロゴが、筆者の旅人センサーを刺激する。

注文スタイルの罠

まずは慎重に店内に足を踏み入れる。

ヨーロッパのカフェで最も厄介なのは、「先払いか後払いかわからん問題」である。

①入店し席に着くと店員がオーダーを取りに来る。食事が終わってから机の上かレジでお金を払って退店する

②入店し食べたいものを選んで先に清算し、好きな時に退店できる

席についていいのか? 立って注文すべきか?

この数秒の判断を誤ると、現地の常連客に

「観光客がまた迷ってるわよフフッ」

という視線を浴びる羽目になる。

このムーミンカフェは先払い方式だった。

店員の爽やかな笑顔とともにシステム説明が入り、どうやらコーヒーを頼むとおかわりし放題のようである。

しかも、自分で好きな柄のコップを選んで淹れるシステム。

なんだこれは、楽園か。

ブランチと謎の料理

筆者は朝食兼ランチという、旅人にありがちな食生活を選択。

注文したのは、固めのデニッシュっぽい生地の上にスクランブルエッグが乗った謎のフードである。

──味は……

うーむ、正直、「美味しい~!」とは言えない。

だが、その味わいすらもスナフキンの器とカップの前では霞む。

この器がすべてを許す。

器だけで3割増しの幸福感。

まるでスナフキンに「焦らなくていいんだよ」と言われているかのようだ。

周りでは小さな子供を連れたお母さんたちがコーヒーを飲みながら談笑しており、その間子供は店内にあるキッズプレイランドで遊び回っている。

素敵な光景♡

日本で言えば、➀ジブリカフェ × ②児童館 × ➂無印良品を掛け合わせたような空間。

空気すらも温かい。

筆者はコーヒーをおかわりしながら深呼吸した。

幸福、ここに極まれり。

筆者のスナフキン愛、炸裂

ちなみに筆者が一番好きなキャラクターは、スナフキンである。

常にテント暮らし。

釣りと音楽と孤独を愛し、突然ふらっと旅に出る。

そのライフスタイルは、バックパッカーの理想そのもの。

「俺もいずれ、スナフキンになりたい。」

この店に来て、その思いがさらに強まった。

一番好きなスナフキンの言葉を一つ

孤独になるには、旅に出るのがいちばんさ

──スナフキンのこの言葉に、筆者は強く共感する。

現代社会において、「孤独」は贅沢品である。

遠く海を越えた異国の地に行ったとしても、スマホ一つあれば、誰とでも繋がっていられる。

本物の孤独とは、誰からも見られていないと確信できる環境に身を置いたときに初めて芽生える。

そして、その状態は──なんとも居心地が良いのだ。

» 続きを読む(ここから自分語りゾーン、要注意)

筆者は、定期的に孤独を必要とするタイプである。

スマホの電波が入らない山奥や、Wi-Fiの無い砂漠に身を投じたとき、人間はようやく本能ベースの選択肢と向き合うことになる。

「次の分岐、右か左か」

──地図アプリではなく、風の流れや日差しの角度で判断せねばならぬ。

それが実に良い。

野生の判断力は、年を取るとともに錆びついていく。

時折こうして“動物的OS”を再起動しないと、文明という甘えに脳がどっぷり浸かってしまう。

余談だが、筆者は滋賀の山々で育った。

登山をし、そのまま山頂でテント泊をすると、夜になると聞こえる足音や唸り声に魂が揺さぶられる。

「ウサギか?サルか?いや、クマか?はたまた……この世のものではない“ナニカ”か?」

──この緊張が2〜3時間続くことすらある。

ちなみにオーストラリアの砂漠でテント泊した際には、

「真夜中にふと殺気を感じて目覚めたら、おれのテントの周りを猛獣のディンゴが家族でうろついている。今ここで襲われたら、間違いなく殺される」

そんなリアルな”死の恐怖”も味わった。

ぶっちゃけると、筆者は世界中の“ちょっとイキってる若者”全員をこの状況に強制ワープさせたいとすら思っている(笑)

情報ゼロ。道しるべゼロ。電波ゼロ。

スマホでは絶対に解決できない“本物の孤独”に直面すると、周囲の人間の優しさや存在が、いかにありがたいかが身に沁みる。

おそらく軟弱な人間は発狂するだろう。

その中で初めて、「誰かと話せることの有り難さ」と「足るを知る感覚」が湧き上がるのだ。

孤独は不便で、しかし豊かである。

「足るを知る者は富む」とは、まさにこのことである。

» 折りたたむ

……うむ、結構いいこと言った気がする。

ムーミンカフェ=ムーミンショップ

ムーミンカフェに入ってみたら、そこはただのカフェではなかった。

なんと、併設で「ムーミンショップ」なる誘惑の森が広がっていたのである。

店内ではあのスイスの名門 VICTORINOX(ビクトリノックス) とムーミンのコラボグッズが販売されていた。

これがまた、えげつないほど可愛い。

いや、可愛いを超えて罪深い。

正直、心の9割は「買う」で固まっていた。

しかし理性が1割で強烈に抵抗する。

──なぜなら、筆者はすでにヴィクトリノックスのナイフを所持していた。

そして、展示されていたのはどれも「日常生活では便利だが、旅ではそこまで使わない」サイズ感のナイフばかりだった。

一応、店員に聞いてみた。

「すみません、大きめのナイフって置いてたりします?」

店員、にっこり笑顔で首を横に振る。

──北欧スマイル、優しき敗北宣告である。

加えて、筆者のバックパックはすでに“青い熊が住んでる”と噂されるレベルの重量であり、これ以上の荷物追加は死を意味する。

泣く泣く、購入は見送り。

ちなみにムーミンカフェと言いながら、ガチのムーミンショップも併設されており、もしスーツケースにまだ余裕がある旅人であれば、ここで数万円分は軽く飛ばせるだろう。

特に筆者の目を奪ったのは、下の写真右上に映っているiPhone 7用のムーミンケース。

しかし筆者のスマホは iPhone 6S Plus(2018年始時点)、という時空を越えたレガシーデバイス。

当然サイズは合わない。

──というか、

筆者のスマホケースにはすでにスナフキンが鎮座しており、2人目を迎え入れる余地などなかった。

ムーミンカフェ、最高に危険な場所である。

財布の紐を握る手が緩んだ瞬間、ムーミン谷への片道切符が発行されるのでご注意を。

やっぱりカッコよかったVICTORINOX

ムーミンとのコラボ商品を見つけてテンションが上がっていたが、それだけでは終わらなかった。

なんと、本物のVICTORINOXのショップまで発見してしまったのだ。

これは運命である。

「旅人の嗅覚」が働いたのか、いや、スナフキンの導きかもしれない。

店内に入ると、まず目に飛び込んでくるのが、あの赤い十字のロゴ。

シンプルで、どこか無骨で、でも洗練されている。

それだけで心がザワつく。

そして出会ってしまった。

でかいナイフ。

これこれ、こういうのが欲しかった。

「果たしてこれを使う場面が今の人生にあるのか?」なんて無粋な質問は不要だ。

男という生き物は、「機能性」と「無駄のロマン」に弱いのである。

ナイフや爪やすりが10本ついていようが20本ついていようが、

結局使うのはハサミと爪楊枝だけだったとしても、それでいいのだ。

そして、時計コーナー。

おお……なんという威圧感。

腕時計のくせに、「お前の時間はお前のものじゃねぇ」と言わんばかりの圧を放っている。

やはりカッコイイ。

この無骨なフェイス、重厚なベルト、ちょっとやそっとじゃ壊れそうにない存在感。

腕につけるだけで「冒険してる風」になれる。

VICTORINOX。

スイスの山奥で生まれたこのブランドは、今や旅人・登山者・おしゃれキャンパーすべての心をつかんで離さない。

……まっ、買わなかったが(※そこ大事)。

物欲は満たされた、視覚的に。

やっぱりVICTORINOX、カッコよかった。

SUUNTO

──と思ったら、なんとそこにはSUUNTO(スント)のショップがあるではないか!!!

まさかフィンランドの地で、本場スントに出会えるとは。

これは人生における予想外の嬉しい誤算である。

よく考えたら、筆者にとってSUUNTOの直営店を見るのはこれが初めてだ。

SUUNTOといえば、言わずと知れたフィンランド発のアウトドア・時計ブランドである。

タフさと高性能を両立させたアウトドアウォッチの雄。

男心をくすぐる無骨なデザインに、GPSや高度計、心拍計など、もはや軍事レベルの装備。

まさに「腕につける作戦司令部」である。

筆者はすでにG-SHOCKとTissotの高級アウトドアウォッチを所有している。

……が、Tissotは1年ほど前に失くした。

あれは痛かった。未だに夢に出る。

時計が泣いたのではない。筆者が泣いたのだ。

今回も購入には至らなかったが、SUUNTOの店内にいるだけでテンションが爆上がりする。

「買わずとも、目で愛でる。」

これが筆者流のリスペクトである。

店の中はまるで北欧アウトドアのミュージアムのようで、気づけば何周もしていた。

SUUNTOファンにはたまらない空間だった。

店を出てからも、町中に点在するムーミンショップやムーミンステッカーに心が和む。

やはりここはムーミンの町、フィンランド。

SUUNTOの硬派さとムーミンの柔らかさが共存する、不思議で愛すべき国である。

ヘルシンキの老舗のパン屋「エロマンガ」

ムーミンショップを出てしばらく歩くと、静かで可愛らしい公園に辿り着く。

ベンチには読書にふける人々、ランチ休憩中の会社員、そして、何やら美味しそうなパンを頬張る紳士。

筆者「そのパン、どこで買ったんですか?」

聞くまでもなく筆者は答えを知っていた。

EROMANGA(エロマンガ)

……である。

まさか、フィンランドの地でこのフレーズに出会うとは夢にも思わなかった。

スマホで「えろま」と打てば、即座に「エロ漫画」と変換されるこの言葉が、異国では朝から営業する正統派の老舗ベーカリーとして君臨している。

筆者、言葉を失う。

EROMANGA(エロマンガ)

だが見た目は、極めて真面目でオシャレなパン屋である。

なんと創業は1946年。

第二次世界大戦直後から焼き続けているという、筋金入りの歴史を持つ老舗だ。

さて、なぜこのパン屋が「エロマンガ」などという、どこぞのコンビニで売ってそうな名称を冠しているのか。

答えはこうだ。

──である。

この説明を聞いた筆者、膝から崩れ落ちそうになった。

まさか、パン屋の命名が地球規模の運ゲーで決まるとは。

その潔さ、嫌いではない。

ちなみに、エロマンガ島(Eromanga Island)というのは実在する地名で、オーストラリアの近くに位置する。

しかしここで、ふと疑問が湧く。

「フィンランド人は ‘エロマンガ’ という言葉に何の違和感も感じないのか?」

筆者、次回来店時にはこの問いを直撃してみるつもりである。

肝心のパンだが、伝統的なフィンランドのものを注文したつもりである。

だが、すまない。

味も名前も、詳細はすべて忘れてしまった。

記憶に残っているのは、「店名の破壊力」と「店員さんのやさしさ」のみ。

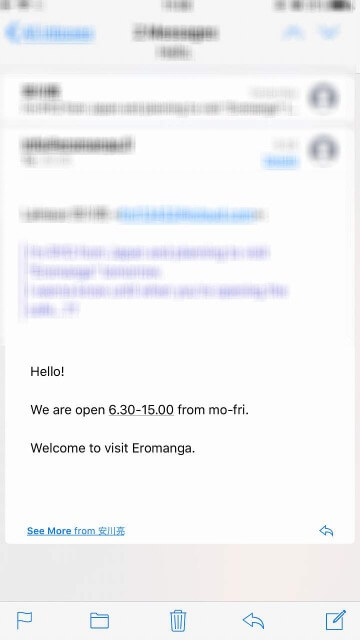

なお、営業時間についてメールで問い合わせたところ、非常に丁寧な返信が届いた。

店名とは裏腹に、真摯な対応。

やはりこの国は奥が深い。

ムーミンといいエロマンガといい、ギャップが魅力である。

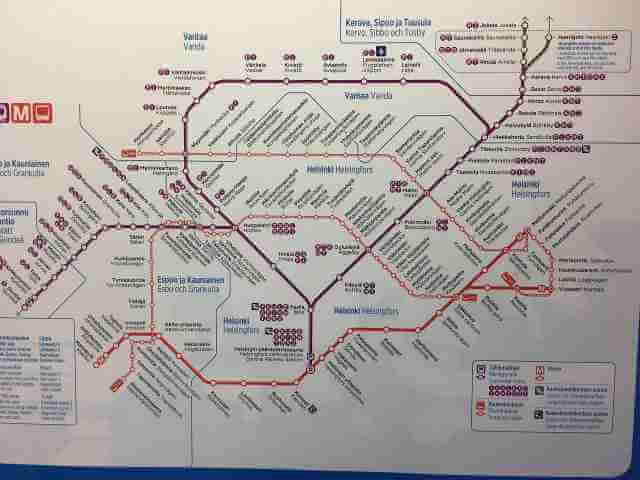

路線図はいつか使うぞ!!!

これは旅の鉄則である。

特に筆者のようなWi-Fi難民にとって、電車の路線図というのは“命綱”である。

もし駅構内や電車内、もしくはパンフレットなどで路線図を発見した場合、迷わずこう叫ぼう。

「写真撮りまーーす!!!」

路線図の有無で、旅の段取りと安心感が天と地ほど違ってくるのだ。

地図アプリ?オンライン検索?

そんなのは電波が届いてから言ってくれ。

地下鉄に入った瞬間、スマホはただの重りと化す。

そんなとき、手元の画像フォルダにある路線図が、暗闇に灯る一筋の希望となる。

この日、筆者はあの有名ブランドマリメッコ本社へと向かっていた。

目的地はHertonäs metrostation(ヘルトネス駅)。

そこまではメトロで移動し、駅からは徒歩というシンプルなルートである。

……が、もし路線図を持っていなければ?

筆者は今頃、知らぬ間にロシア方面へ向かう国際列車にでも乗っていたかもしれない。

自転車と歩行者の権利

先に断っておくが、ヨーロッパは「権利」という言葉に全振りした大陸である。

自由、尊厳、プライバシー、環境保護、そして──自転車の通行権。

この大陸において、自転車はただの乗り物ではない。

もはやひとつの「種族」である。

その証拠に、自転車道と歩行者道は完全に分離されている。

そしてここが重要だ。

うっかり自転車道に足を踏み入れた日には、地獄のベル・カーニバルが開幕する。

「チリンチリン♪」という軽快な音で済むと思ったら大間違いだ。

こちらが驚くほどの勢いで鳴らされる。

なぜなら彼らは“権利”を守っているのだ。

いや、主張しているのだ。

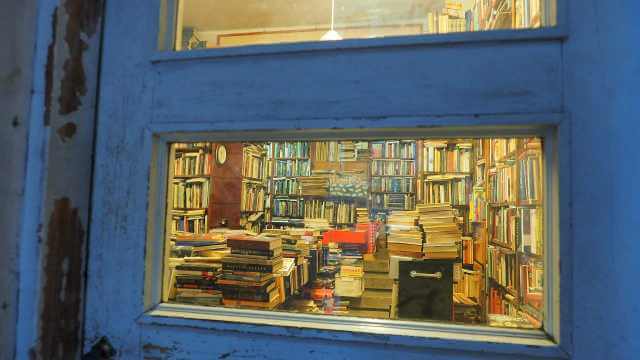

筆者も道端の誘惑に負けて、つい本屋へ立ち寄った。

しかし中にあったのはフィンランド語だらけの書籍群。

当然読めるわけがない。

だが、それもまた旅。

「読めない時間こそが、異国である証拠だ」

などと心の中で自分を納得させ、再び目的地へ向かう。

地下鉄にもWi-Fiが

そして、いざマリメッコ本社へ。

地下鉄に乗ると、そこにはバックパッカーの救世主が。

Free Wi-Fi、爆誕である。

これはもう、水・パン・宿に並ぶ旅の三種の神器と言っても過言ではない。

さすがは北欧。

福祉もネットも行き届いている。

マリメッコ本社

エロマンガの話はもう忘れていただきたい。

忘れよう。今すぐに。

では、気を取り直してマリメッコ本社の話である。

目指すは、フィンランドが誇るデザインブランド「マリメッコ」。

創業は1951年。

いわば「戦後の希望」として誕生した、北欧モダンの象徴ともいえるブランドである。

ヘルシンキ中心地から電車で約30分。

少し郊外にあるこの本社には、アウトレットショップが併設されており、おしゃれ北欧フリークにとっては聖地巡礼に等しいスポットとなっている。

中に入ると、社員のための食堂「Maritori(マリトリ)」が一般開放されていた。

この話は次で詳しく語るとして──とにかく見どころ満載である。

店内には、ポストカード、鉛筆、枕、スカーフ、マフラー…あらゆる「可愛い」の具現化が散りばめられている。

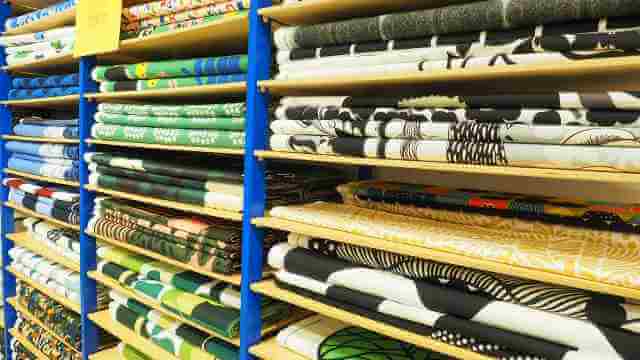

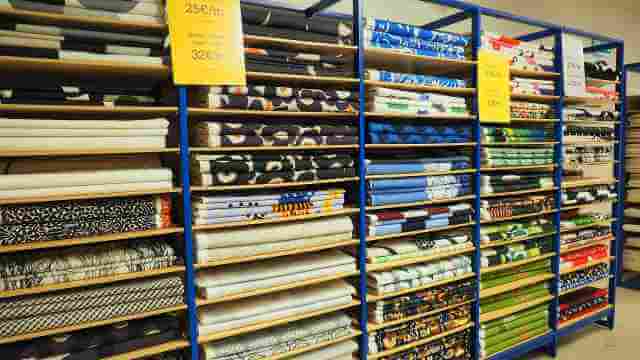

さらには、生地そのものを購入し、

[採寸]→[オーダーメイド]→[自分専用のマリメッコ服が完成]という夢のシステムまで存在。

独創的な色使いと大胆なパターンは、日本の町並みに投げ込むと若干浮く気もするが、それでも「家の中にひとつあるだけで北欧感が出る」という点においては最強である。

さて、筆者も何も買わずに帰るのは勿体ないと思い、小銭入れを購入。

思い出したのは、日頃からお世話になっている空手の先生の娘さん(確か当時5歳)。

「これは良いお土産になる!」と思い、お渡しした。

結果、

無反応である。

母親はそこそこ喜んでくれたようだが、当の本人は微動だにせず。

数年後に「おれがフィンランド土産で買ってきたマリメッコの小銭入れ、覚えてる?」と聞いたところ、キッパリと「覚えてない」と返された。

子どもとは、そういう生き物である。

どれほどの思いを込めても、彼らは恐ろしいほどあっさりとそれをスルーする。

だが、それでも良いのだ。

マリメッコは、買う瞬間の“ときめき”こそが価値なのだから。

Marimekko(マリメッコ)日本公式オンラインストア。マリメッコは独創的なプリントと色づかいによって世界的に広く知ら…

マリメッコ本社の社員食堂「マリトリ」

マリメッコ本社のアウトレットセール会場のすぐ隣に、噂の社員食堂「マリトリ」がある。

といっても別棟ではない。

ドアひとつ分け隔てた隣の空間に、唐突に北欧スタイルのランチワールドが広がる。

筆者「社員食堂って、一般人でも入ってええんか……?」

マリトリ側からマリメッコのアウトレットショップを見ている

一瞬戸惑うも、入口に「WELCOME」的な雰囲気が漂っていたので、突撃。

どうやらこのマリトリ、バイキング形式のセルフサービスである。

進行方向は左から右。

食材が並んでおり、好きなものを自分で皿に盛り、右端にあるレジでお会計する流れのようだ。

値段は11€と書いてある。

──おおよそ1,400円。

筆者「高っ……社員食堂にしては高すぎる!!」

だが、コーヒーやジュースは飲み放題。

食べ放題なのかは不明だが、この価格ならおかわり自由説は有力である。

筆者はおかわりには踏み切らなかった。

ジュースだけ遠慮なくいただいた。

食後は返却口へ。

この返却口がまたオシャレすぎて震える。

色とりどりのコップ、皿、カトラリーが返却トレーに美しく並ぶ様は、もはやアートである。

ひとりひとりが異なる食器を使っているため、返却スペースまでもが「マリメッコの世界観」を形成しているのだ。

さらに食堂とアウトレットの間には、その食器たちを実際に購入できるエリアが広がっている。

まさにマリメッコの策略──

この三段活用を、ここは見事に体現している。

Maritori serves lunch with love and passion and a huge amoun…

何も買わずに立ち去るなどという選択肢は、ここには存在しない。

財布のヒモ?甘い甘い。

それは既にマリメッコのプリント柄で結ばれているのだ。

北欧のアウトドアブランド

マリメッコ本社を後にし、最寄り駅までの道を歩いていると、あのLIDL(リドル)が突如姿を現した。

ヨーロッパを旅するバックパッカーにとって、LIDLはもはや“神”である。

圧倒的コスパとバカでかいパッケージ。

このスーパーなしでは旅は成り立たない。

筆者「お前に何度助けられたことか……」

2017年2月。

ドイツ・フュッセンのリドルで800gの缶詰を4つ購入し、ノイシュバンシュタイン城近辺でテント泊。

その翌朝、温めようとしたら──バーナーが壊れた。

結果、3.2kgのただの重りを持ってひたすら歩く羽目になったという伝説が生まれた。

思い出が詰まったLIDL。

ありがとう。今回も君に救われた。

再び電車に乗り、ムーミンショップ(別店舗)に寄る。

筆者「たまらん……!!」

どれだけ見ても飽きないあの愛くるしいフォルム。

地下鉄と赤い車両の清潔さが、この街のレベルの高さを物語っている。

そして、いよいよアウトドアショップ巡りへ。

目的は「刃物」…否!

スタイリッシュかつ機能性の高いテントやバックパックである。

計3軒のアウトドアショップを訪問。

最高の暇つぶ…いや、最高の“旅時間”であった。

まさに I had a gay time. というやつである。

※補足しておくと、「gay」という英語本来の意味は「陽気な・楽しい・幸福な」である。

つまりここでは「めちゃくちゃ楽しかった!」という表現。

変な意味ではないので安心してほしい。

本来の"Gay"の意味は「楽しい」皆さん、「Golden Gay Time(ゴールデン・ゲイ・タイム)」という言葉をご存じだろうか?直訳すれば「黄金のゲイな時間」。なんともアブナイ香りが漂ってきそうな名称ではあるが、実は[…]

SCANDINAVIAN OUTDOOR

「SCANDINAVIAN OUTDOOR」

――この名前を見ただけで、こちらの期待は否応なく高まる。

「これは間違いない。北欧のアウトドア魂が詰まった宝の山に違いない」と、勝手に確信して店の前に立った。

スカンディナビア発祥のブランドがズラリと並ぶのだろう。

そんな妄想が脳内を駆け巡る。

登山、キャンプ、雪中行軍までカバーしてくれそうな万能ショップだ。

いやもう、見る前からテンションが天井を突き抜けていた。

いざ入店。

すると案の定、日本ではまず見かけないブランドがズラリ。

さすが北欧、攻めの品揃えである。

そして――来た! 出た!

バックパック!

……だが、心は動かなかった。

もちろん悪くはない。

むしろ良い。

しかし、その場で購入を即決させるほどのインパクトは、残念ながらなかった。

ということで、さっさと次の店へ。

旅はまだ続くのだ。

そして場所を変え、違うモールに移動したはずなのだが、またしても現れた「SCANDINAVIAN OUTDOOR」。

どこにでもいるな君は。

ふむ、今度の店舗もなかなかに面白い。

なんと、ビクトリノックスのナイフが普通に置いてある。

スイスだぞ?

そこに北欧は関係あるのか? などという細かいことは気にしない。

見たこともないようなアイゼン、ピッケルもずらり。

用途すら一瞬迷うレベルの道具たちが鎮座している。

登山靴、バーナー、クッカー、あらゆるギアが揃い、もはや小さな山のミュージアムである。

これはもう、アウトドア好きにとっての楽園といって差し支えない。

1日中…は言い過ぎか。

だが、1時間は軽く滞在できるだろう。

というか、時間を忘れる系の店である。

財布の紐だけは、しっかり締めておくことを強くおすすめしたい。

PARTIOAITTA

旅の最後に訪れたのは、アウトドア用品専門店 PARTIOAITTA(パルティオアイッタ)。

クマのロゴを見た瞬間、すでに好感度はMAX。

「この店、絶対好きになるやつだ……」という確信すらあった。

正直なところ、何度か真剣に悩んだ。

「今のバックパックをこの場で捨てて、新しいのに変えて旅を続けるか……」

そのくらい、心が大きく揺れ動いた。

店内を歩く。

目に入るのは機能美あふれるアウトドアギアの数々。

たとえば、これはサイズが小さいので実用性は微妙だが、機能面では非常に面白いギア。

ブランドも充実していた。

アメリカ・コロラド州発祥のアウトドアブランド OSPREY(オスプレー)

スウェーデンが誇る北欧の名ブランド FJÄLLRÄVEN(フェールラーベン)

1955年創業、フィンランドの本格派ブランド SAVOTTA(サボッタ)

ほかにも、日本でも知名度の高いブランドが多数並び、アウトドア好きにはたまらない空間となっていた。

物欲に打ち勝つのはいつだって難しい。

旅中でさえも、このような誘惑には簡単に負けそうになる。

いや、旅中だからこそ負けていいのかもしれない。

そんなことを思わせる、魅力と危険が同居した店、それがPARTIOAITTAであった。

極度乾燥(しなさい)

ヘルシンキの地下鉄構内で、ふと目に入った看板。

「極度乾燥(しなさい)」

これは、日本人なら誰しも笑ってしまうはずだ。

「『極度乾燥』ってたぶん『速乾』のことやろ? しかも“しなさい”って命令形やし…どういう意味なんこれ?」

その不可思議な日本語センスと、妙にシュッとしたデザインのギャップに、思わず二度見した。

日本語を使えばクールに見えると思ったのか、適当な翻訳(というより翻訳ミス未満の意訳)でこの名がついた。

見た目はユニクロやGAP系のカジュアル路線。

しかし――

実は結構な高級ブランドである。

価格帯は安くない。むしろしっかり高い。

筆者「え、高いんかい!」

デザイン自体は洗練されており、現地の若者の間でも人気が高い。

そのため、ヘルシンキでもこうして堂々と売られているというわけだ。

ボスニア湾で獲れた新鮮なお寿司

ヘルシンキの街をふらふら歩いていたら、気づけば寿司屋の前にいた。

別に寿司を探していたわけではない。

寿司の方から来たのである。

寿司ウォーカーである。

念のために言っておくが、フィンランドは立派な漁業国である。

フィンランドはフィンランド湾、そしてボスニア湾に面しており、魚がウハウハ獲れる地域なのだ。

特に首都ヘルシンキは、フィンランド湾のすぐそばである。

その近さ、あたかも琵琶湖と琵琶湖バレーのような関係性。

要するに「すぐそこ」。

数軒のアウトドアショップを巡ったあと、筆者の腹時計がけたたましく鳴り、自問自答する。

「ディナーどうするよ、俺?」

選択肢は多岐にわたる。

しかし時間は無慈悲に過ぎていく。

筆者は今夜、ロヴァニエミ行きの夜行列車に乗らねばならなかったのだ。

オーロラに会いに行く前に、まずはマグロに会いたい。

心の声がつぶやく。

筆者(心の声)

「寿司でもいいけど~…いや、いや、いや、これはもう寿司一択では?」

その決断を後押ししたのは、物価である。

なぜならこの後訪れるスウェーデンやデンマークは、世界有数の物価の高い国々。

「いつ食べるの?今やろ」

そう自らに言い聞かせ、足が向かった先は…

LUCKIEFUN’S RESTAURANT。

その後、調べてみたらホームページがめっちゃ洗練されていた。

北欧ミニマリズム全開である。

見た目だけで満腹になりそうなデザイン。

なお、周辺には北欧らしくトナカイのステーキやサーモンシチューなどもあったが、寿司に勝てるトナカイなど存在しない。

最終的に入ったのは寿司屋だった。

日本料理への渇望は、フィンランド湾をも越える。

LUCKIEFUN’Sは、ヘルシンキ中央駅から徒歩たったの2分。

この距離感、もはや「駅弁」。

まずは店の外観をチェック。

うむ、見た目は悪くない。

問題は味と価格だ。

価格表に目をやると、ディナーの寿司食べ放題が17.90ユーロ(約2,400円弱)。

ふむ、許容範囲か──と思いきや、目に飛び込んできたのがランチ価格の表示。

安い!

…ん?

…いや、安く感じるだけで、冷静に考えれば全然安くない。

日本なら、一皿2貫の寿司が110円で食べられる。

12.90ユーロなら、15〜16皿はいける計算だ。

でもここは北欧だ。

比べたら負ける。

なんでも比べたら負ける。

腹も減っていたので、結局そのまま入店した。

ビュッフェ形式で好きなものを皿に盛っていく。

寿司ネタを中心に取りつつ、周囲の様子を見渡して驚く。

よく見ると、

- 焼きそば

- 味噌汁

- サラダ

- そして飲み放題のコーラ…

ん?ここ、寿司屋…だよな?

寿司屋というより、多国籍ビュッフェに寿司が混じっているような印象だ。

周囲の客たちは、焼きそばをすすり、コーラを飲み、寿司をつまみ、サラダで締めるという謎のフルコースを楽しんでいる。

筆者はふと思う。

「口の中にソース味が残った状態で寿司を食べて、素材の味がわかるのだろうか?」

さらに突き詰めた考察に至る。

「そうか…素材の質に自信がないから、周辺料理でごまかしているんだな…」

さすが筆者、鋭い洞察力で本質を見抜く。

そう、これが真理である。

経験は人を強くする。

…と同一人物とは思えないほどの冷静な分析力である。

一応、食べ放題なので遠慮なく皿を重ね、最後はデザートでフィニッシュ。

結局しっかり焼きそばデザートも食べてる筆者であった。

反省はない。

言い訳しておくが、これはデータ収集のためである。

決して焼きそばや味噌汁を飲食したかったわけではない。

科学的検証の一環なのだ。

悪い点

- まず、ファミレスみたいにコーラとかペプシの飲み放題付きの時点でおかしい

- ワインも置いてある(美味しんぼで寿司とワインは絶対に合わないと言ってた気がする)

- 醤油がまるで水のように薄い(え、薄めてんの?)

- 焼きそばも味がない(ただ焦げ色の付いた麺)

- 味噌汁も薄過ぎる(え、市販のを薄めてる?)

- ワサビまで薄い(粉末状ではなく液状になってる)

- 飯は…まあ取り立てて不味くはないです。

- あと細かいけど、海外の箸の先端は凄い丸くて太い(置き去りにしたお米一粒とか摘もうとしても全く無理)

良い点

- そして肝心のネタ…スーパー新鮮で美味しい(爆笑)←薄いのにすごい弾力がある、ほんま!

- みんなーーー!!!!ネタは美味いぞ🍽

やっぱり旅の記録は残すべきである。

こうして書いた文章を読み返すだけで、当時の空腹感と寿司欲が蘇る。

そして今、寿司が食べたくなってきた。

誰か…ボスニア湾でマグロを釣ってきてくれ。

ロヴァニエミへ

ということで、”It’s high time to go.”(そろそろ行かねば)。

今から北極圏の町、ロヴァニエミへと旅立つ。

トナカイよ、待っていろ。

いや、すでにステーキになっているかもしれんが。

ロヴァニエミでは、先ほど話に出たトナカイのステーキやサーモンスープをしっかり堪能。

さらにフィンランドの魂とも言える本場式サウナも体験した。

これがまた、「エンジョイ」の限界突破であった。

さて、ロヴァニエミの一番驚くべき特徴といえば、日照時間の短さである。

なんと、

午前10時に日の出、13時に日の入り。

いや、昼、短っ!!

まさに「正午スタートの3限打ち切り授業」。

太陽も早上がりである。

日が出たかと思えばすぐ沈む。

洗濯物を干した瞬間に夕方になる感覚。

このリズム、体が完全にバグる。

「朝飯食ったら晩飯の時間」みたいな、概念がぐちゃぐちゃな時間割。

もはやこれはこの世の地獄と表現しても差し支えない。

いや、「夕方地獄」か。

太陽に文句言いたくなるレベル。

でも、それもまた極地の醍醐味である。

“太陽が恋しい”なんて、東京の満員電車では味わえぬロマンである。

2017年12月20日から2018年1月10日まで、カタール航空のモニター募集に合格し、ヨーロッパを無料で旅する機会を得た。今回はその旅の中から、フィンランドの北極圏の町ロバニエミでの滞在についてお伝えする。[show_mo[…]