※注意

筆者はプロカメラマンではありません。

一応、簡単な自己紹介を載せておきますので、少しでも読んで頂ければ幸いです(笑)

» 超簡単な自己紹介

さて、わたくしは、

カメラは好きやけど、

趣味って言いたいけど、

知識も少しはあるけど・・・

プロには程遠いし。

うーん、なんだかなー

というくらいのアマチュアカメラマンで、今までは数年前に購入したオリンパスのミラーレス一眼(OM-D E-M1)を適当に首からぶら下げていた人生でした。

しかし、

やはり1から基本を勉強し、

カメラを上手になりたい。

写真と一生付き合っていきたい!

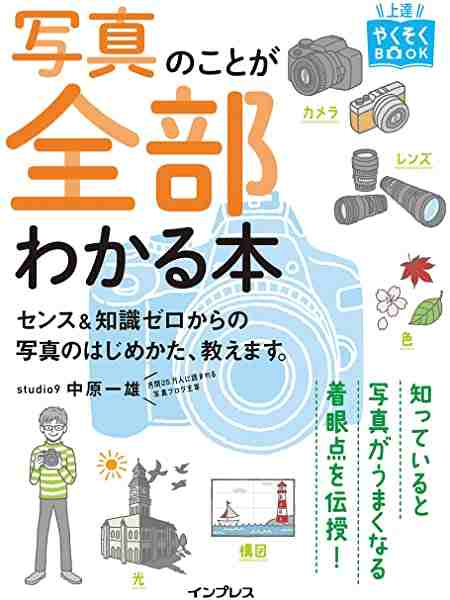

と考え、初めてカメラに関する本を買いました(`・ω・´)ゞ

それが「写真のことが全部わかる本」でした↓

読んでみると、

・わかっているようで知らなかったこと

・曖昧だったこと

・今まで気付かなかったこと

など多くのことを知ることができ、それらを自分の理解度をさらに深めるため、そして備忘録としてまとめるために本記事を書こうと思い立った次第です。

イラストも多く初心者向けなのでおススメです!

» 折りたたむ

さて、ということでそろそろ本題に入りましょう!

今回のテーマはカメラ選びの超基本です。

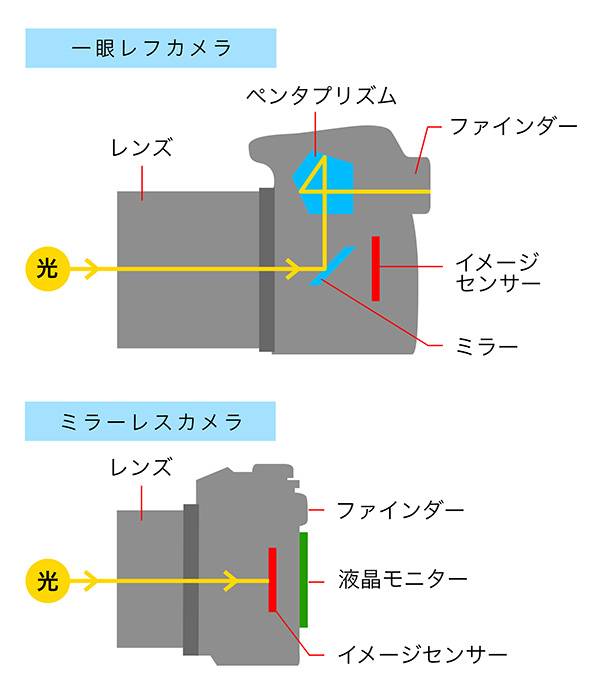

一眼レフとミラーレス

まず、スマホやコンデジ(デジカメ)と違い、レンズ交換ができるカメラは、

- 一眼レフカメラ

- ミラーレスカメラ

の2つに大別されます。

まずは写真で違いを見てみましょう↓

左が一眼レフ、右がミラーレス(出典:Canon カメラ初心者教室)

これら2種類のカメラの1番の違いは、

ということです。

まあ、ミラーレスは"Mirror less"なので「鏡が無い」と訳せますもんね(笑)

画質については両者で違いはありませんが、使い勝手は大きく変わります。

筆者も驚きました、これ読んだ時。

「一眼レフ」と「ミラーレス」に単純な優劣はなく、それぞれに長所・短所が存在します。

一眼レフ

まずは一眼レフカメラの説明を行います!

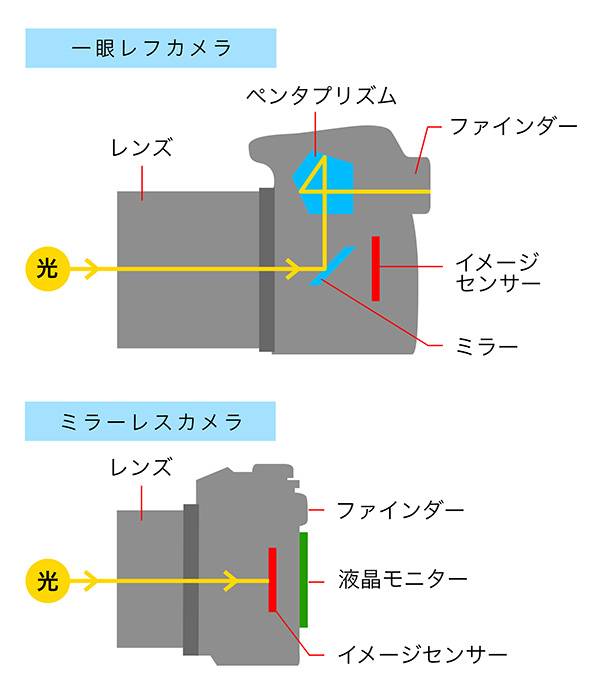

先ほども言ったように、一眼レフとミラーレスの一番の違いは、ミラーがあるかないかです。

図で違いをご確認ください↓

(出典:CANON カメラ初心者教室)

気付きましたか?

一眼レフカメラはミラーレスと比べて、ミラーとペンタプリズムがあるぶんどうしてもゴツくなるんです٩( ”ω” )و

一眼レフとは、レンズで集めた光を「鏡を使って直接ファインダーに導くカメラ」です。

という流れなので、手元のスイッチで「露出補正」とか「エフェクト」とか「ホワイトバランス」とかを変えても、ファインダーから見える画像は全く変化しません。

だって鏡に映った景色をそのまま見ているんですからね。

つまり、「シャッターを切るまでどんな写真になるかわからない」ってことです!

その点ミラーレスカメラは手元スイッチの露出補正などがリアルタイムでそのままファインダーに表れるんですよね~

なので現像される写真がシャッター切る前から予めわかるんです!

うーん、ミラーレスカメラ便利♡

一眼レフカメラは、捉えた光景をタイムラグなく見られたり、AF速度が速いメリットがありますが、ミラーの分カメラが大きくなります。

メリット

・ミラーによって常に実像を確認できる

・動体に対するAFが速いカメラが多い

デメリット

・カメラが大きくなりやすい

・シャッターを切るまで仕上がりがわからない(ファインダー撮影時)

ミラーレス

では、ミラーレスカメラの説明に移ります!

何度も言っているように、一眼レフとミラーレスの一番の違いは、ミラーがあるかないかです。

しつこいですが、もう一度図をご覧ください↓

(出典:CANON カメラ初心者教室)

ミラーレスカメラは内部に鏡がなく、センサーで受け取った光の情報を背面モニターやファインダー内に映像で表示するカメラです。

という流れなので、カメラ側で設定(露出とかホワイトバランス、効果など)をいじったら液晶画面にはその編集内容も反映されて映し出されます。

つまり、

どんな写真が撮れるかを撮影前に確認できる!

ってことです。

ミラーレスカメラは小型・軽量化しやすく、色や明るさを撮る前に確認できます。

メリット

・ファインダー上で仕上がりを確認できる。

・カメラを小さく設計しやすい

デメリット

・実像とモニター映像にタイムラグがある

・動体に対するAFが苦手なカメラが多い

センサーのサイズ

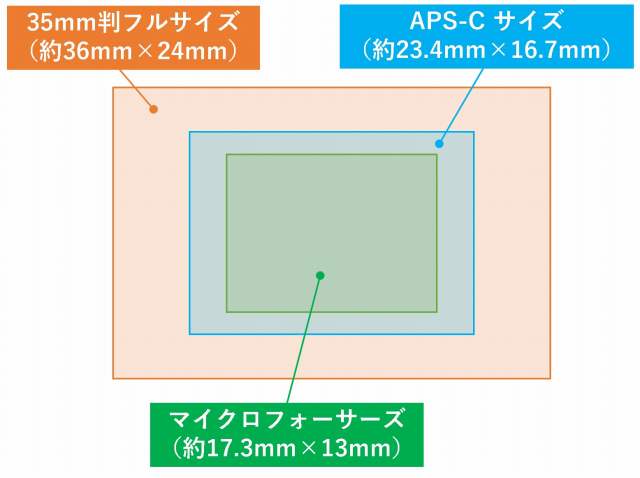

カメラの心臓部ともいえる光を受け取るイメージセンサー(撮像素子)はカメラによって下の図のように大きく3つのサイズに分かれます↓

- 35mm判フルサイズ

- APS-Cサイズ

- マイクロフォーサーズ

よく耳にする奴らですよね~

35mm判換算なら○mmだね、とかマジで意味不明です(笑)

センサーサイズとは、そのままですが、カメラ内部にある光を受け取る部分(センサー)のサイズのことです↓

一般にセンサーサイズが大きくなるほど画質が良くなりますが、そのぶんボディやレンズが大きく高価になります。

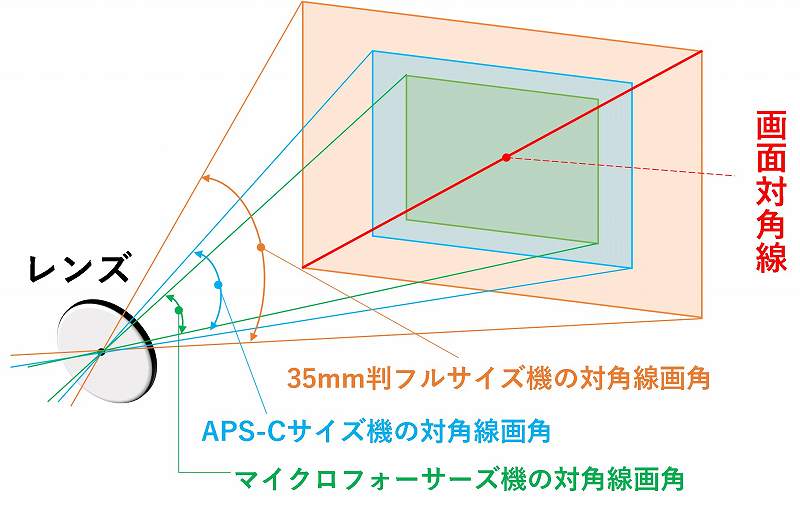

(少し難しいので飛ばしても構いませんが)同じ焦点距離のレンズを使う場合にセンサーサイズによって切り取れる範囲が違う点にも注意しておきましょう。

より詳しいことは、筆者の心の師匠とも言える「はんぺんBLACK」師匠の動画をご参照ください↓

センサーサイズと映る範囲

さて、上で述べたようにイメージセンサーのサイズは大きく3つに分かれます。

しかし、

って思った方もいると思います。

レンズには焦点距離(mm)が設定されていて、焦点距離が短いレンズほど、広い範囲(画角)を撮影でき、長いほど写る範囲が狭くなってその分アップで撮影できます。

では下の画像を見てください↓

ピンク:35mm判フルサイズ機

青:APS-Cサイズ機

緑:マイクロフォーサーズ機

上の図のように「レンズの焦点距離が同じ」場合、小サイズのセンサー(=マイクロフォーサーズ)はフルサイズセンサーの画像中央を切り抜いているのと同じことが発生します。

つまり(中央部分を切り抜いているので)センサーが小さいほど望遠効果は高まりますが、一方で広い範囲を写すならより焦点距離の短いレンズが必要になるわけです。

つまりあなたがレンズを買うとして、単純に「焦点距離50mm」と書いてあってもSONY(=フルサイズ)のレンズか、オリンパス現在はOMソリューションズ(=マイクロフォーサーズ)のレンズかで写る範囲は全然違うって事です。

上の場合、ソニーのレンズの方が広く写ります。

こちらの方の記事がわかりやすかったので引用致します↓

(出典:【35mm換算】とは?焦点距離の倍率と計算方法を解説!)

カメラとセットで販売されることの多い標準ズームレンズの焦点距離がセンサーサイズによって大きく異なるのもこれが理由です。

下でもう少しわかりやすく説明します↓

焦点距離と広角・望遠の関係

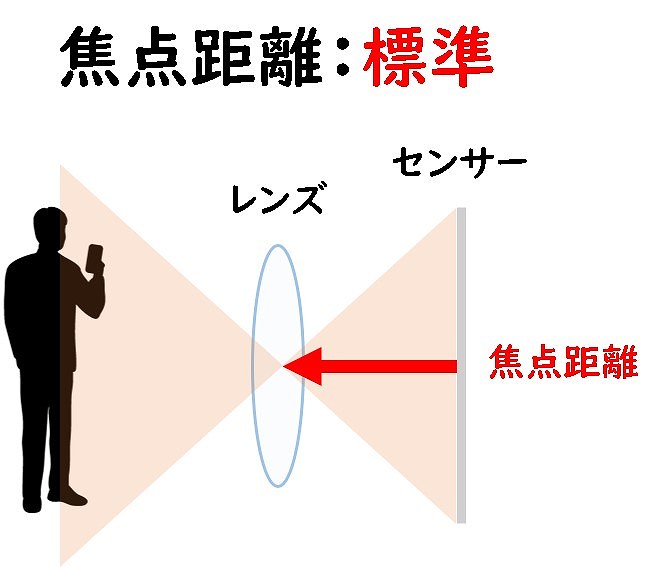

焦点距離とは、光を集めるレンズから記録するセンサー面までの距離のことです。

下の画像で言うと赤矢印の距離ですね↓

この焦点距離が長いと望遠効果があり、短いと広角効果があります。

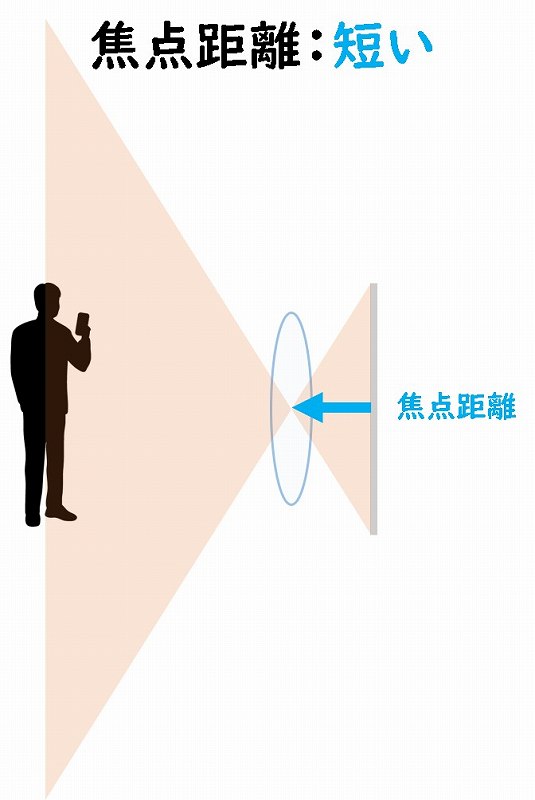

例えば上の画像のように、立っている人を頭から足まで写せる焦点距離を基準とすると、焦点距離をより短くするとこうなります↓

人の頭から足までどころか、もっとかなり広い範囲を写すことができますね。

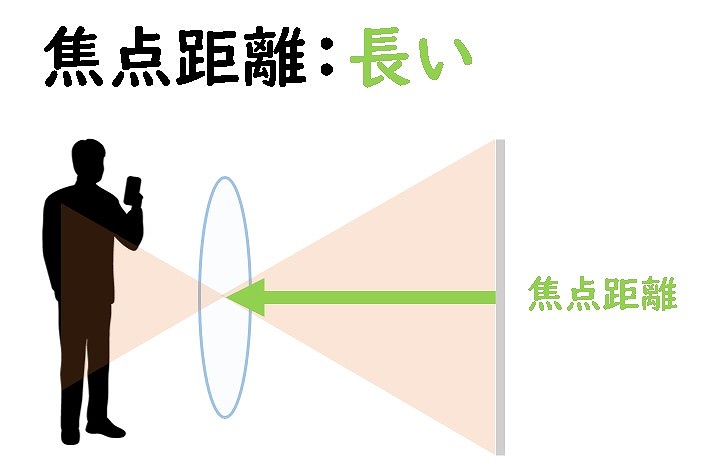

逆に焦点距離を長くするとこうなります↓

今度は人の体の一部しか写らなくなりました。つまり焦点距離を長くするとより狭く写るんです。

35mm判換算焦点距離

レンズの写る範囲は焦点距離(mm)で表すのが一般的ですが、前述のとおりセンサーサイズによって実際に切り取れる範囲は異なります。

本書ではフルサイズ(35mm判)の画角を基準にして焦点距離を掲載しているため、フルサイズ以外のカメラをご使用の方は、必要に応じて下の表のように換算して読み進めてください↓

| センサーサイズ | レンズの焦点距離 | 倍率 | 35mm判換算焦点距離 |

| フルサイズ | 50mm | ― | 50mm |

| APS-C(キャノン以外) | 50mm | 約1.5倍 | 75mm相当 |

| APS-C(キャノン) | 50mm | 約1.6倍 | 80mm相当 |

| マイクロフォーサーズ | 50mm | 約2倍 | 100mm相当 |

一口に「50-100mmのレンズ」と言っても、センサーサイズがわからないと正確な焦点距離がわからないんです( ˘ω˘ )

つまり「35mm判換算で○○mm」という表現は、

センサーサイズごとに同じ焦点距離でも写る範囲が異なるので、どこかで基準を設ける必要がある。

うん、とりあえず「35㎜判換算」を基準にしよう

ってだけなんです。

» 中国語と日本語の漢字の意味の違いで例えてみた

めっちゃ変な例えですが、中国語では「配偶者/恋人」を意味する漢字を「愛人」と書きますが、日本語では「愛人」は「不倫相手」って意味ですよね。

このように、同じ漢字でも日本語と中国語では意味が全く違うことも多いのです↓

| 日本語の意味 | 中国語の意味 |

| 愛人 | 配偶者 |

| 手紙 | トイレットペーパー |

| 汽車 | 自動車 |

| 人間 | この世/世間 |

こうなると、国籍や言語知識によって漢字の意味の捉え方がバラバラになります。

そこで、「これから書く漢字は全て中国語の意味を基準にしています」と宣言することで、日本人も中国人も「愛人」が不倫相手ではなく「配偶者」だとわかるのです。

» 折りたたむ

こんな感じで、「35mm判換算で○○mm」って聞いたら、どんなセンサーサイズのカメラ使っている人でも「あーなるほど」とわかるんです。

筆者が使っているオリンパスはマイクロフォーサーズなので、レンズの焦点距離が「50-100mm」と書いてあったら、フルサイズのソニーの「100-200mm」と一緒ということですね。

別に「マイクロフォーサーズ換算で○○mm」って統一してもいいんです、たぶん(笑)

各メーカーのエントリーズームレンズ

ここで言う「エントリーズームレンズ」とは、カメラ初心者が買うエントリーモデル(のカメラ)に付属されるレンズを指します。

このエントリーズームレンズは、広角から望遠まで幅広くズームできる、「初心者ならこれ一本あれば楽しめる」という感じのレンズです。

そのズームレンズをソニー、キャノン、オリンパス別にまとめてみました↓

| メーカー | ソニー | キャノン | OMソリューションズ (旧オリンパス) |

| センサーサイズ | フルサイズ | APS-C | マイクロフォーサーズ |

| 焦点距離(mm) | 28-60mm | 18-55 | 12-50 |

| ー | ↓ | ↓ | ↓ |

| 35mm換算後 | 28-60 | 27-82.5 | 24-100 |

↑この3メーカーはそれぞれセンサーサイズが異なるので、焦点距離を揃えてから比較する必要があります。

こんな感じで、カメラを買う際には「そのメーカーのセンサーサイズは?」と意識するべきです。

また、撮る被写体が何かを意識して焦点距離を選ばないといけません。

例えば↓

「広大な風景写真を主に撮りたい」

→広角レンズ

「友人や家族の人物撮影がメイン」

→標準レンズ

「虫や花びらを精細に撮りたい」

→マクロレンズ

「鳥を撮りたい」

→望遠レンズ

などによって選ぶレンズが変わってきます。

んぁ、おれっすか?

ほんま野鳥撮影にしか興味ないっす(笑)

え、買ったレンズは広角レンズっすけどなにか?

とか言ったトンチンカンな選び方にならないように気を付けましょう(笑)

センサーサイズが大きい方が良い?

センサーが大きいメリットはいくつもあります↓

➀画素数を増やしやすい

➁小サイズのセンサーより光を効率良く記録できる

③暗所撮影に優れる

逆にデメリットはカメラもレンズも大きく高額になることです。

センサーサイズが大きいことのメリット↓

メリット

・高画素モデルを作りやすい

・高感度域でノイズが発生しにくい

・明暗差のあるシーンでも階調が出やすい

デメリット

・カメラやレンズの設計が大きくなりやすい

・望遠域でより焦点距離の長いレンズが必要になる

では次ページでは購入前にチェックしたいカメラのスペックについて解説します!

- 1

- 2