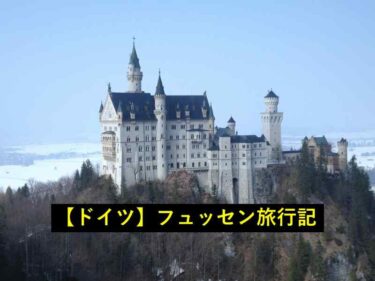

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたドイツの町フュッセン。

美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。

街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられない出来事を振り返りながら、あの日々の思い出をつづっていこうと思う。

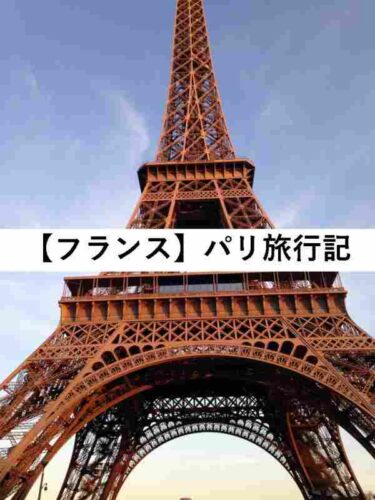

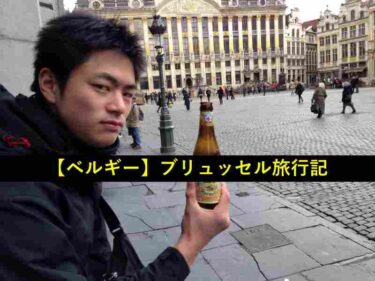

前回の記事はこちら。

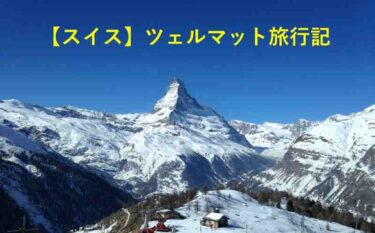

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたスイスの町ツェルマット。美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられない出[…]

フュッセン滞在記

スイスのツェルマットを出て、電車を乗り継ぎ、あっという間に10時間が経過した。

疲れもピークに達した頃、ようやく辿り着いたのは、ドイツとオーストリアの国境近くの町——フュッセン。

そして、この町には「シンデレラ城」と呼ばれるノイシュバンシュタイン城がそびえ立っている。

どんな城かって?要は、夢の世界から飛び出してきたような、完全にファンタジーな建物だ。実際に目の前にしたら「おいおい、これ現実か!?」と目を疑うレベル。

まさに「おとぎ話の中の城」そのものである。

だから、我々はその幻想的な姿を一目見たくて、わざわざフュッセンまでやって来たわけだ。

そしてこの日は、奇跡的に夕焼けの青と夜の紺が溶け合うブルーアワーの時間帯に到着。

町全体が淡い蒼に包まれ、建物の輪郭がやさしく浮かび上がっていた。

遠くにはアルプスの稜線が。

ツェルマットで見たマッターホルンとはまた違った、

柔らかく、静かで、どこか物語の中に出てきそうな風景が広がっていた。

山の美しさって、鋭さとか高さだけではない。

アルプスのこの一角を見ただけで、涙が出そうになった。

これまでの旅の疲れが、不思議とすっと溶けていくような静かな夜だった。

獅子は我が子を千尋の谷に落とす

獅子は我が子を千尋の谷に落とす

獅子は生まれたばかりの子を深い谷に落とし、這い上がってきた生命力の高い子供のみを育てるという言い伝えの「獅子の子落とし」より転じて、本当に深い愛情をもつ相手にわざと試練を与えて成長させること、またはそのようにして成長させるべきであるという考えを意味する語。

(実用日本語表現辞典より)

ツェルマットを出て少し経った頃、電車の中で突然親友がこう言ってきた。

親友 「おれら、今日泊まる宿って駅から近いん?」

その瞬間、筆者はガーンと頭をぶん殴られたような衝撃を受けた。

そうだ、フュッセンだけはお互い違う宿を取っていたんだった。

これはミスではなく、3週間ずっと誰かといると息がつまるので宿の手配を任されていた筆者が勝手に親友と違う宿を取っていたのをすっかり忘れていたのである。

筆者「あ、今日はおれら別々の宿やねん」

親友「は!!?(目を大きく見開く)」

筆者「ごめん、なんか間違えて取ってもた」

親友「はぁ!?そりゃびっくりやな!でも、まぁもう3週間近くもヨーロッパにいるし、別々でも別に問題ないわ。どう行けばいいか教えてくれ」

筆者「(お、いいんかい)えーと駅に着いたらまず・・・(略)てな感じ」

親友「おけ!」

そんな会話を交わしつつ、フュッセンに到着したわけだが、親友は相変わらず余裕をかましている。この後、どんな修羅場が待ち受けているか全く予想していないようで、めちゃくちゃ楽観的だった。

まずは2人で駅の近くのスーパーマーケットに寄って軽く買い物をした。

その後、

親友「じゃあ明日の朝、ノイシュバンシュタイン城行こな。楽しみしかないで!とりあえず着いたらまた連絡するわ」

と爽やかな笑顔で去っていった。

まさか、この後、予想もしない事態が待っているなんて、あの時の親友は知る由もなかったのである…。

※まあ筆者も知らなかったが。

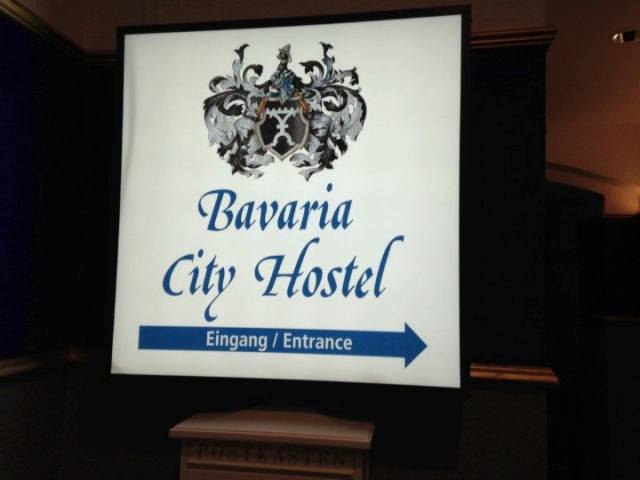

その後、ぼくは駅からすぐ近くのホステルに荷物置いて↓

その後、筆者は駅から近いホステルに荷物を置いて一息ついた。そして腹ペコだったので、まずは中華料理屋へ向かうことにした。

なぜ中華かって?

それは簡単だ。ヨーロッパでの長旅中、どこでも見かける中華料理がなんだか無性に恋しくなったからだ。異国の地で食べる中華の安心感。まるで「これぞ家の味!」というか、どうしても心が求めてしまったのだ。

そして、筆者が泊まったホステルの情報をシェアしておく。

このホステル、安くて清潔な部屋だし、駅からも超近いから、これからフュッセンに行く予定がある人には本当にオススメだ。

もちろん筆者には一銭も入らないので安心して予約してくれ。

トラブルは旅の醍醐味である

そして、中華料理屋での夕食(後述します)を終え、周辺をぶらぶら散策する。

夜も遅いので辺りは完全に真っ暗。宿に帰らないとWi-Fiが使えないので、これも一つの強制的な帰宅理由。

「知らんけど、まぁこの時間やったらさすがにあいつも宿着いてるやろ。フュッセン結構いい町やん♡」

と思いながら、のんびり歩いていたわけである。

なんかよくわからん銅像

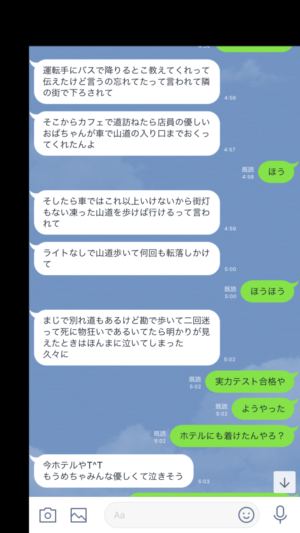

ところが、宿に帰っても、親友からの連絡は一向に無し。

「どうした!?(まさか遭難してないよな?)」

心の中で瞬時にそう思った。いや、彼は律儀な男なので宿に着いて連絡せずに風呂入ってるとか、食事行ってるとか、そんなことは絶対にないはず。

だんだん不安になってきて、ついには、

「無事か?」

LINEを送った。よし、とりあえずやる事はやった。

結局、宿に着いてから待つこと一時間。現在午後9時。

「ドイツ 警察 捜索」とGoogleで検索し始める筆者。

こっちはもう「ドイツ警察の捜索願いを出したほうがいいか?」と、軽く迷い始めたころ、ようやく連絡が来た、心配させやがって…。

彼も相当苦労したようである。

死にもの狂いで千尋の谷から這い上がってきた親友、よくやった。

※ちなみに、ちょっと高級なホテル(本人曰く)に泊まってて、部屋に無料のミネラルウォーターやら何やらが置いてあったらしい。

親友から送られてきた写真

え?高級?フュッセンのどこにそんなホテルが?

いや、オフシーズンだから大特価だったのか?

ちなみに彼が泊まったのはここ。

ホテル レストラン アラッツィフュッセン - 3つ星ホテル。ホテル レストラン アラッツィ フュッセンはKneipp-A…

なんでヨーロッパの中華料理はこんなに美味しいのだ!!?

過去に何度も言ったし、これからも何度も言うだろう。

「ヨーロッパで食べるアイスクリームと中華料理の味は、日本のものを超えている!」

これ、マジである。

親友が山中で謎のサバイバル状態に陥っている最中、筆者は中華料理屋で美味しすぎて泣けるディナーを堪能していたわけだ。

ほんと、食べながら「これが食べたかった!これが人生!」って思った。

まず、考えられる最大の原因は何週間も白米を食べていなかったことだ。これ、かなりデカい。

ヨーロッパの中華料理、実はめちゃくちゃ美味しい。日本の中華ももちろん美味しいけど、ヨーロッパのそれはなんか「異次元の美味さ」って感じだ。

まるで中華料理界のマスター・ヨーダにでも出会ったかのような感覚だ。

しかし!!ここに矛盾が生じるのだ。

前年、オーストリアのウィーンで、どうしても日本食が食べたくて食べたくてしょうがなかった。もう脳内で「カツ丼、カツ丼、カツ丼…」と鳴り響いていたのだ。

仕方なく日本料理屋に入って、カツ丼セットを注文した。その瞬間、食べて感じたのは…

「うーん、なんか日本で食べるカツ丼の方が美味しいな」

全く感動しなかった。

何故かって?それは、食べたカツ丼が「ウィーンのカツ丼」という謎のスタイルに進化していたからだろう。

もう、なんでウィーンにカツ丼食べに来てるのに、こんな違和感を感じるんだ…と思ってしまった。

そして、翌日食べたアイスクリームがまた美味しすぎて…

まるで「これ、アイスクリームじゃなくて魔法か?」って思うレベルで美味しかった。

確かに日本のアイスも美味しいが、ヨーロッパのアイスクリームはなんか「本気で美味しい!」と感じさせる何かがある。

多分、アイスクリーム業界で神様にでもお願いしてるんじゃないかと思われる。

結局、アイスクリームの力に引き寄せられて、もう日本のアイスなんて目じゃないってなってしまった。

いや、何なんだこのアイスの神秘的な力は…。

ノイシュバンシュタイン城へ

翌朝、親友から連絡が来た。なんと、英語が全く通じないホテルスタッフに振り回され、どこにバス停があるのかもわからないという恐怖の状況に陥っていたらしい。

親友「最短でも昼の12時にそっちに着けるかわからへんくらい」

まさに、予想通りの地獄が始まっている。いや、ほんと、これがヨーロッパの「冒険」だ。

こっちは駅近のホテルで超快適に過ごし、宿の近くで中華ディナーを食べ、翌朝の散歩中にはアイスクリームの美味しさに感動してるのに、あいつは今、バス停もわからないし、英語も通じないという「異世界に迷い込んだ感」を味わっているわけだ。

筆者「10時にホテルを出て12時にフュッセンに戻れるかわからない…恐ろしい宿を取ってしまったようだ」

いや、こんなことが起きるなんて予想してなかった。というか、宿選びってやっぱり大事だなと痛感した瞬間だった。

これだけ見ると、筆者が嫌がらせで親友の宿を取ったと思われるかもしれないがそんなことは決してない。

部屋が違えばOKくらいの軽い気持ちで宿を探していただけだ。

親友「このホテルの人英語通じひんぞ」

筆者「イヒ ムヒテ ゲーエン ノイシュヴァンシュタイン シュロス

ワタシ ノイシュバンシュタインジョウ イキタイ」

親友「おけ!」

おれ「ほんまかいwwww」

なにを隠そう、筆者は大学でドイツ語を学んでおり、多少は会話ができるのだ!

「多少」と言っても、ドイツ語で「お水ください」「誕生日はいつですか?」くらいがなんとか言えるレベルだが。

そして、正午過ぎ、無事に親友が駅に到着。

いよいよバスでノイシュバンシュタイン城へ向かうことになった。いや、さすがにあの状況から無事に時間通り駅に到着したきたヤツは英雄だと思う。

さて、ノイシュバンシュタイン城、待ってろよ!

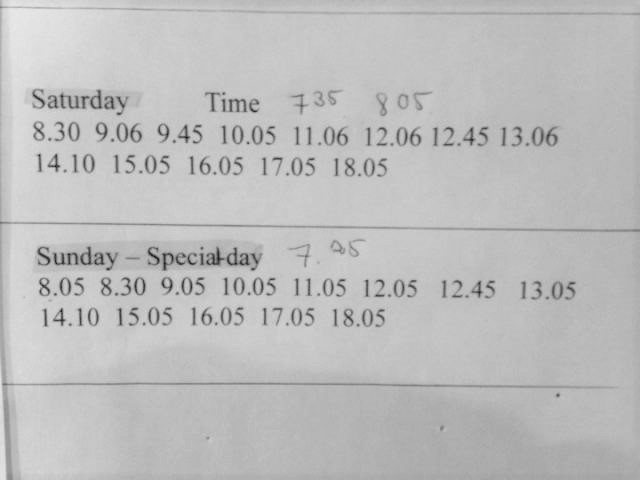

バスでホーエンシュバンガウ、歩いてノイシュバンシュタイン城へ

フュッセンの町からは、なんと、ノイシュバンシュタイン城の麓の町のくせに、日曜日だとバスが一時間に一本しか走っていない!!

これはヒドイ。

いや、ノイシュバンシュタイン城って、あれだけ有名で人気のある観光名所なのに、日曜日にバスが一時間に一本って、まさかの「自力で辿り着け」ってことか?!

これがもし、日本だったら「観光名所=超頻繁にバス」となるだろうが、ここドイツではどうやら自然環境への配慮がひときわ強いようだ。

バスよりも自分の足で城を目指せ、みたいな。

フュッセンの町からノイシュバンシュタイン城へは基本的にバスで行くことになるが、まあ、徒歩で行くのも全然アリだ。一本道をひたすら歩いて1時間くらい。

散歩がてら歩くのもおすすめだが、ちょっとした「修行」だと思った方がいい、知らんけど。

いや、まあ正直、バスが少ないせいで歩いたんじゃなくて、運動不足を解消しようと思っただけだが。

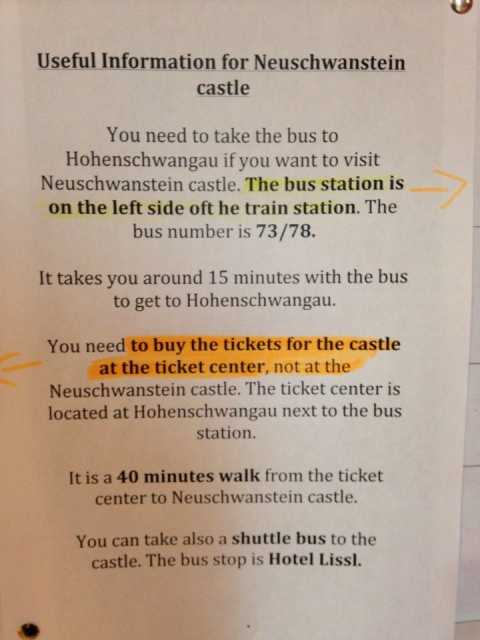

ノイシュバンシュタイン城のチケットはどこに?

いやー、驚いた。

いや、正直言って、我々はノイシュバンシュタイン城の城内に入る予定はなかったので、チケットにはまったく用はなかったのだが。

ノイシュバンシュタイン城のチケットは坂道上る前のバス停で売っている。

バス停の前に、めちゃくちゃ目立つ建物があって、その名も「TICKET CENTER」。大きな字で書いてあるので、遠くからでも「お、チケットセンターだ!」って感じでわかる。これを見て「おお、ここでチケット買えばいいんだ」と、まるで天啓を受けたかのように納得した。

場所については、一応下に載せておく(迷う心配はほとんどないと思うが)

ホステルの受付にも注記が載っていた↓

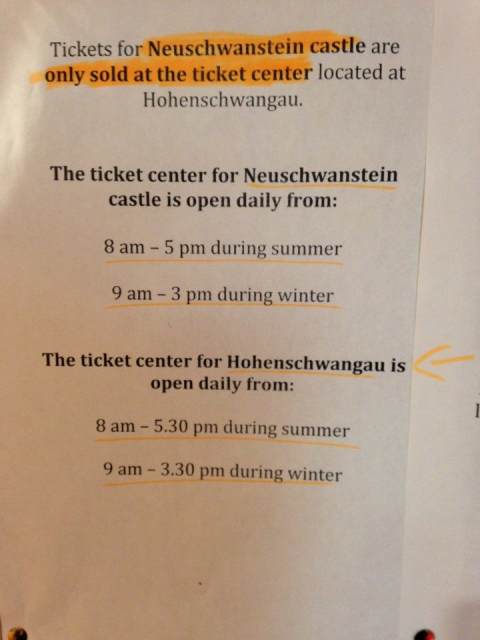

ノイシュバンシュタイン城のチケットはホーエンシュバンガウのチケットセンターにのみ売っています↓↓

» 続きを読む

ノイシュバンシュタイン城の開館時間は夏期8am -5pm、冬期は9am -3pmです。

ホーエンシュバンガウのチケットセンターの営業時間は夏期8am – 5:30pm、冬期9am – 3:30pmです。

ホーエンシュバンガウ(ノイシュバンシュタイン城)行きのバスは鉄道駅の左側(え、どっちから見て?笑)にあり、バスの番号は73番と78番です。

» 折りたたむ

乗車時間はおよそ15分。そして何度も言うが、

チケットはノイシュバンシュタイン城では売っていない!!

これ、マジで。

チケットセンターからノイシュバンシュタイン城までは、舗装された山道を歩いて約40分。だが「山道」を歩くのもいいが、もし「歩くのはちょっと…」って人も心配しないでいい。

往復2.6ユーロでシャトルバスもあるし、値段は知らないが馬車もある!

登るのはバスや馬に任せて、降りる時に景色を堪能するってのもアリである。

やはりデカいノイシュバンシュタイン城

という事で、ついにノイシュバンシュタイン城に向かうことにした。

上のNeuschwanstein(ノイシュバンシュタイン城)と書かれた方向に進むだけ。

ここから坂道をずーーーっと上って行くわけだが、正直言って「これ、ハイキングとも呼べないな」と思うくらいの坂道である。だから心配無用。

坂道を上っているときに「これ、きっと着いたら絶景が待ってるはず」とワクワクするはずだ。

で、ノイシュバンシュタイン城の前には売店がいくつかあります。ここで売られているのは、普通に写真やらポストカードやら。

そして到着した、狂王の城である。

マリエン橋

ノイシュバンシュタイン城を望むスポットとして、あまりにも有名なのがマリエン橋である。

ネットに転がっている「自撮り with ノイシュバンシュタイン城」の大半は、このマリエン橋から撮られたものであり、いわば「公式の構図」と言っても過言ではない。

写真界のスタンダードポジションである。

しかし、我々はマリエン橋では写真を撮らなかった。

なぜか?逆張りである。

みんなが撮る場所で撮るのがイヤだったのではない。いや、そうかもしれない。いや、たぶんそうだ。

(マリエン橋の下は滝がある)

マリエン橋を渡り切ると、その先にちょっとしたハイキングコースのような道が続いている。

その道を5分ほど登ると、驚くことに「観光客が誰一人としていない」スポットにたどり着く。

そこからは、ノイシュバンシュタイン城を別の角度から眺めることができるのだ。

これは貴重である。

ここで「こっちの方が穴場で良いですよ!」的な情報発信をする気はまったくない。

むしろ「こんなとこまで来るやつ、他におらんやろ」くらいの気持ちである。

単に我々が、人が多いところに行きたくないだけなのだ。

世を忍ぶ旅人である。

ちなみに、マリエン橋に行くにはいくつかの柵やら鎖やらを越える必要がある。

これはもう、アトラクションである。軽い気持ちで挑むと、ヨーロッパ旅行が一気に「障害物競走」になる。

そこは覚悟してほしい。

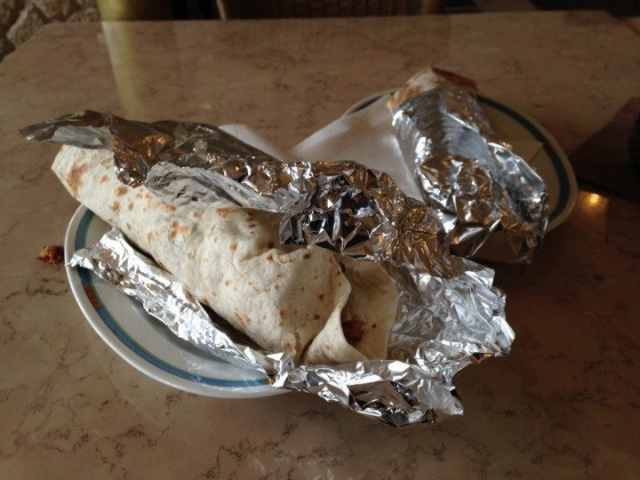

ヨーロッパの中華料理は神!

その後、親友と2人で件の中華料理屋へ向かった。

あれほど美味しいと騒いだ手前、味のクオリティに裏切られた場合、筆者の信頼は地に堕ちる。

最悪、フュッセンで友情が終わる危険性すらあった。

しかし——そんな不安は杞憂であった。

親友「は、めっちゃ美味しいやん」

そうである。やはりうまいのである。ヨーロッパの中華料理は何故かやたらと美味いのである。

何がどうなってこうなるのか、料理の神様に直接聞いてみたい。

確か親友が注文したのは、10ユーロくらいの「今日の日替わりセット」みたいなやつだったはずである。

内容は忘れたが、とにかく「米がある」「味が濃い」「スープが熱い」という三拍子が揃っていた。

これはもう神である。

思わず、親友と二人無言でガツガツ食べ続けてしまった。

そして——

彼は再び、あの山奥のホテルへと帰っていった。

まるで「山に選ばれし男」のように、黙々とバス停へと歩いていった。

背中には何も背負っていないのに、人生の重みだけが乗っていた気がした。

まるで修行僧のように。

筆者の目には、彼の背中が少しだけ大きく見えた(気がしただけである)。

その姿は、どこか哀愁があった。

温かい中華料理を胃袋に収めた男が、再びWi-Fiも届かぬ山奥へと戻っていく。

それはもう、軽めの感動ドキュメンタリーである。

余談だが、あなたは中華料理屋症候群という症状を聞いたことはあるだろうか?

一時期アメリカで、中華料理を食べた人たちが急激な体調不良を訴えて「中華料理は体に悪い」という噂が全米で広まった。

結局、学術的には否定されたのだが未だに中華料理は体に悪いと思っている人がアメリカには存在するとかしないとか・・・。

まあ興味があれば是非

(別タブで開く)

中華料理は体に悪い?今回は「チャイニーズ・レストラン・シンドローム」、日本語にすれば「中華料理屋症候群」という病気についてです。先日「トランス脂肪酸は気にしなくていい」は本当かという記事を読んでおりました。※現在はリ[…]

歩いてノイシュバンシュタイン城へ

フュッセン滞在、いよいよ最終日である。

この日も、親友からは「今日も早くても12時にしか着けへんわ」と連絡が入っていた。

もはやフュッセンにおいて、彼の移動時間は天気予報レベルの不確定さである。

それならばと、筆者は少し早起きして、再び徒歩でノイシュバンシュタイン城へと向かうことにした。

前日にバスでチケットセンター(兼バス停)からフュッセンの町まで帰った際、

「なんや、割と近いやん」

という謎の過信が芽生えたからである。人間、油断するとこうなる。

ということでLET’S GOである。

フュッセンの町からノイシュバンシュタイン城のチケットセンターまでは一本道である。

信じられないくらい一本道である。うっかりしてても迷いようがない。たぶん寝ながらでもたどり着ける。

距離にしておよそ4km。普通のペースで歩いて1時間。走っても特に楽しくはない。

時間がある人は歩いてバス代を浮かすもよし。健康のために歩くもよし。いや、むしろ歩く理由など何でもよい。

そして、だんだんと見えてくるのがホーエンシュバンガウ城である。

「おっ、見えてきたやん。やっと終わりか」

と心が軽くなったのも束の間。

道中は、特に楽しくもなければ景色が抜群にいいわけでもない。

「平和ではあるが盛り上がりには欠ける道」であった。

筆者は暇だったので歩いたが、特にドラマチックな何かがあったわけではない。

強いて言うなら「ちょっとだけふくらはぎが鍛えられた」くらいである。

ケバブはトルコ発祥ではない!!?

この日は時間的に余裕がなく、ノイシュバンシュタイン城までは行かず、チケットセンターまで行ってタッチして帰ってきた。

本当にただの「認識だけしました通過」である。

Suicaが対応していたら「ピッ」って音が鳴ってそうなくらい、潔い折り返しであった。

さて、親友さわが到着するまであと一時間。

フュッセンの町をうろつくには中途半端、宿に戻るには微妙すぎる。

そんな時、筆者を救ってくれたのがケバブである。

- 美味しい

- ボリュームがある

- 安い

この三拍子を高レベルで兼ね備えているのが、ヨーロッパのケバブという食べ物である。

これはもう、旅人の三種の神器といっても過言ではない。

ユーロが尽きかけた者、疲れ切った者、駅の近くで何かを探す者——みなケバブに吸い寄せられていく。

そして声を大にして言いたい。

そうなのだ。ケバブといえばトルコのイメージが強いが、あれはベルリンの名物。

トルコの血とドイツのパンとベルリンの事情が混ざった、雑多系最強グルメである。

ドネルケバブの発祥はトルコではなくベルリンだった!!筆者は大学時代、カヌー部に所属していた。この部活、なぜか個性の大洪水のようなメンバーが揃っており、毎回飲み会の度になにかしらの事件が起きていたのだが、その中でもとびきり[…]

異国の地で一人つぶやくその姿は、もはや孤高のグルメ探偵であった。

正体不明の生地に包まれながら、ケバブはきょうも世界をまたにかけている。

ではプラハへ帰ります

ヨーロッパの電車というやつは、なぜこうも配色がオシャレなのだろうか。

赤・白・グレーのバランス、さりげなく入っている青のライン。まるで電車界のコーディネーターが本気出してきたかのようなセンスである。

しかもそのくせして、車内は地味にボロい。そこがまた良い。

見た目だけキメて中身は昭和、みたいなところが逆に愛せる。

でも海外の人が日本に来たら同様に「アニメの痛電車」とかに衝撃を受けるのだろう。

(出典:毎日新聞)

こちとら「見慣れてるわ」で流してるが、向こうからしたら完全にカルチャーショックだと思う。

「なぜこの電車の全面に金髪の女の子がラーメン食べながら魔法唱えてるんだ」とか、聞かれても筆者にも説明できない。

たぶん向こうの鉄道ファンは、日本の電車見たら精神的にスリップストリーム状態になるのではないか。

ということで、ひとまず

プラハに帰還する!

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたチェコの首都プラハ。美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられない出来事[…]

2015年のヨーロッパ旅、親友と一緒に訪れたスイスの町ツェルマット。美しい街並みと歴史的な建物が立ち並ぶこの都市で、私たちの旅はどんな思い出を作り上げたのだろうか。街を歩きながら感じたこと、出会った人々、そして忘れられない出[…]