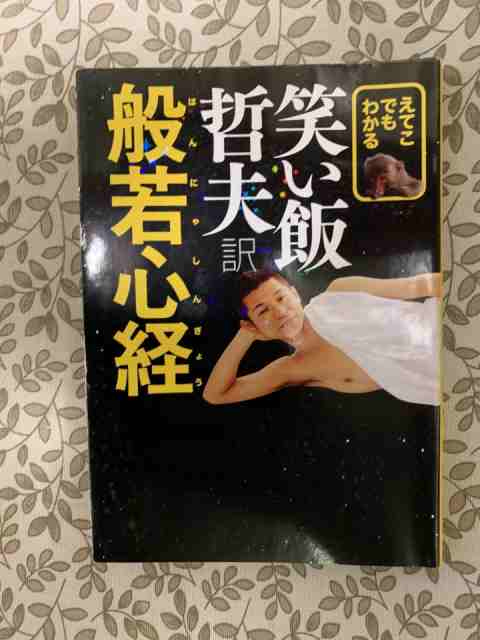

先日、芸人の笑い飯哲夫さんが書いた「笑い飯哲夫訳 般若心経」を買いました。

この本を買った理由は僕が比叡山高校出身だからだと思います。

余談ですが比叡山高校では毎日般若心経を唱えます。

僕の母校の比叡山高校は仏教系の高校で、毎日朝礼で般若心経とかいうわけのわからないお経を全校一斉に朗読する儀式があります。

3年間毎日です。

入学から半年後には誰もが、紙が無くても暗唱できるようになっていましたし、在学中には山の上でお坊さんの修行を泊まりで体験するという必須科目もありました。

※例年、修行しているお坊さんの罵詈雑言・厳しい修行に耐えられずキレて途中放棄して下山する奴がいます。

そいつらは留年確定です(笑)

そんな般若心経の意味を知りたいと、高校卒業から10年弱経って突然思い立ち購入を決意しました。

※本書では、ブログには書かない方が良い表現も多いのである程度文言を変えて解説していきます。

般若心経とは

般若心経とは仏教の経典の一つで、いわゆる

葬式などでお坊さんがなんの抑揚もなくひたすら唱え続けるアレ

です。

わずか262文字の漢字ですが、実はこの中に仏陀が言いたかった教えが全て書かれています。

それに般若心経を訳していくと、ちゃんとお話(ストーリー)になっているのです。

いやー面白いですよ~

これは観自在菩薩(かんじざいぼさつ)という人が喋った内容を誰かが記録したものだからです。

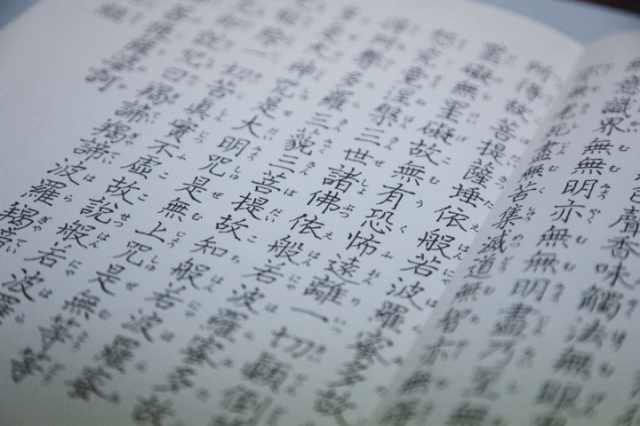

ではこれから訳す般若心経を以下に記します。

観自在菩薩、行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄。舎利子。色不異空、空不異色、色即是空、空即是色。受・想・行・識・亦復如是。舎利子。是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減。是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触・法。無眼界、乃至、無意識界。無無明・亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。無苦・集・滅・道。無智、亦無得。以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罜礙、無罜礙故、無有恐怖、遠離・一切・顛倒夢想、究竟涅槃。三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。故知、般若波羅蜜多、是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、能除一切苦、真実不虚。故説、般若波羅蜜多呪。

即説呪曰、羯諦羯諦、波羅羯諦、波羅僧羯諦、菩提薩婆訶。

般若心経

です。

(ヾノ・∀・`)ムリムリムリムリ

はい、気持ちはわかります。

が、笑い飯哲夫さんと共にゆっくり意味を理解していきましょう。

今回は後編なので、先に前編を読んで下さい↓

先日、芸人の笑い飯哲夫さんが書いた「笑い飯哲夫訳 般若心経」を買いました。この本を買った理由は僕が比叡山高校出身だからだと思います。筆者これも因縁ですね(笑)余談ですが比叡山高校では毎日般若心経を[…]

無無明亦無無明尽乃至無老死亦無老死尽

さあ、前編に続いてまだまだ「無」のオンパレードは続きます。

18文字です。

「無」いんだ、「無明」が。「亦」、「無」いんだ、「無明尽」が。「乃至」、「無」いんだ、「老死」が。「亦」、「無」いんだ、「老死尽」が。

となります。

さすがにヤバいです(;・∀・)

一つずつ考えていきましょう。

無無明(むむみょう)

これは「明るく無いことが無い」と読みます。

明るいとは「眩しさ」ではなく、前編でも説明した「真実がわかる」という意味です。

夜家に帰ってくると部屋の中は真っ暗です。

電気を付けずに家に入ったあなたは机の上に何かが置かれているのを発見しました。

しかし電気で照らしていないので何かがわかりません。

目がだんだん暗闇に慣れてきた時に初めて「ストッキングかな?」と考えるわけですよね。

はっきりストッキングだとわかるためには照らす必要があるんです。

照らすからはっきり理解できるんです。

つまり「明るく無い」という状態はカッコよく言うと「真実がわからない」という事なんです。

これに更に「無い」が付いているので

となります。

亦無無明尽(やくむむみょうじん)

「亦」は前編でも説明したので無視します。

「また」です。

これも「無明尽が無い」となります。

「尽」を辞典で調べると「すっかり無くなる」とあります。

という事は「無明尽」は「真実が分からないということがすっかり無くなる」と読めます、が!

更に「無」が付いているので結論として、

となります。

乃至無老死(ないしむろうし)

さて、「乃至」は前編でもやりました。

恐らく「~から~まで」です。

と思ったら哲夫さんの訳は「老いることも死ぬことも無い」となっています。

なるほど、乃至(ないし)は「AもしくはB」でしたね。

僕は現在「無明中」、すなわち「真実が分からない状態にいる」です(笑)

しかし哲夫さんの方が数倍菩薩に近く、正しい答えを出している可能性が高いので今回は無老死を

と訳しましょう。

亦無老死尽(やくむろうしじん)

「亦」は「また」です。

「老死尽が無い」と言っています。

「尽」は「すっかり無くなる」と訳せたので

です。

この文の訳

という事で、この18文字ですが

です。

ではこれは「または」という接続詞で直接訳さなくても良かったんです。

「A乃至B亦C」で「AまたはBも、Cもまた」という感じです。

無苦集滅道無智亦無得

次は10文字を見ていきましょう。

「無」いんだ、「苦」「集」「滅」「道」が。「無」いんだ、「智」が。「亦」、「無」いんだ、「得」が。

と読めます。

無苦集滅道(むくしゅうめつどう)

まだ「無」シリーズですが、「苦集滅道が無い」ですよね。

一つずつ見ていきましょう↓

苦(く)

「苦」はそのままです。

彼女にフラれるのも「苦」ですし、嫌々仕事に行くのも「苦」です。

集(しゅう)

集とは「苦の原因」です。

彼女にフラれたのは「あなたが仕事ばかりで彼女に構ってあげられなかったから」かもしれませんし、「あなたが暴力を振るっていたから」かも知れません。

それら全て「集」なのです。

滅(めつ)

滅とは「苦が無くなること」です。

例えば、新たに恋人ができて前の彼女を忘れることができたら、それは「滅」です。

道(どう)

道とは「苦を無くすための方法」です。

新たにマッチングサイトに登録するのも、クラブに入り浸るのも全て「道」です。

この「苦」「集」「滅」「道」の4つを四諦(したい)と呼び、仏陀が心理を悟って一番最初に弟子たちに説いたのがこれです。

仏陀は「人生は全て苦だ」と言いました。

そしてその「苦」はエゴイズムによって生まれると言いました。

それから、エゴイズムを無くしたら「苦」が無くなると言いました。

更にそのエゴイズムを無くす方法を言いました。

↑の「言いました」で終わる4つの文が、順に「苦」「集」「滅」「道」です。

そして「無苦集滅道」なので、この四諦が「無」と言っています。

あれ、おかしいですね!

仏陀が説いた四諦すら無いと、観自在菩薩は言っています。

いえ違います。

これは観自在菩薩がわざと「無」を付けて間違ったんです。

NHK教育の「中学社会」で小野妹子が出てきた時に、アシスタントの女の子が、

「へえ、一番最初の遣隋使って女の人だったんですね」とわざと間違うことによって、先生が「これね、実は男なんですよ」と、説明できるシステムとよく似ています。

「子」が付いているから「女性だ」と同様、「無」が付いているから「仏陀が言った真理は無い」と言うのはおかしいんです。

先程から言っている通り、仏陀が言った最高の真理は「空(くう)」なんです。

この世のすべてには実体がないんです。

なので、この四諦(したい)ですら実体が無いと言わざるを得ないんです。

よって、

と訳せます。

無智亦無得(むちやくむとく)

そして無智亦無得(むちやくむとく)です。

「智」とは「しる」とも読めます。

「知る」とほぼ同じ意味なんです。

後の「亦」「無得」はノー解説です。

つまり、

と言っているんです。

この文の訳

という事で、この10文字ですが

苦も、苦の原因も、苦が無くなることも、苦を無くす方法も無く、知ることも、また得ることも無い

です。

以無所得故(いむしょとくこ)

という事で、疲れたので5文字だけにします。

「以」、「無」いんだ、「所得」が、「故」

と読みます。

以(い)

「以」とは何でしょうか?

辞典で調べると「もちいて」「もって」「によって」などあります。

意味が多いので一旦置いておきましょう。

無所得(むしょとく)

「無所得」とはお金が無い貧乏人、なわけありませんよね。

いきなりお金の話になるわけありませんよね。

「無所得」を逆から読んでみると「得る所が無い」となります。

早速辞典で「所」を調べてみると「抽象的な個所を表す。点。部分。」とありました。

故(こ)

「故」は「ゆえに」という意味で理由を表しています。

なので「以無所得故」を何となく訳すと「得る所が無いものを用いるが故に」となります。

さっき出てきた「空(くう)」の概念から考えると、

なぜなら得ようとしても、得る対象となるものが無いからだ。

となります。

「なぜなら」は「ゆえに」とセットなので使いました。

理由を表しているんですから「なぜなら~だからだ」で使っても良いですよね?

この文の訳

という事で、この5文字ですが

なぜなら、得ようとしても得る対象のものが無いからだ。

です。

菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罜礙

では16文字を見ていきましょう。

「菩提薩埵」は「依」る、何に、「般若波羅蜜多」に。「故」に「心」が「無罜礙」だ

と読みます。

諦めないで!!!

ここまできたのだから、最後まで諦めないでーーーーー

菩提薩埵依(ぼだいさったえ)

菩提薩埵(ぼだいさった)って何かに似ていませんか?

「菩薩」にそっくりです!!

これは「菩薩」の正式名称なんです。

吉本新喜劇の「清水健司」を「シミケン」って呼ぶのと一緒なんです。

シミケン=清水健司なんです。

しかも菩薩は観自在菩薩だけでなく、他にも色々いはるんです。

依(え)は、何となくわかりますね。

これは「依存」とかに使われる「よる」って読むやつですね。

つまり「よりどころにする」って意味です。

それが次の般若波羅蜜多なんです。

般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)

久しぶりに出てきました。

般若波羅蜜多(はんにゃはらみった)です。

覚えていますか?

オリジナルのサンスクリット語をここだけ意味で漢字に置き換えたんじゃなく、音で漢字に置き換えた部分ですね。

その意味は?

知恵の完成

です。

初めにも言いましたが、菩薩とは

のことなんです。

復習しました。

故心無罜礙(こしんむけいげ)

「故」は「ゆえに」です。

ゆえに「心が無罜礙」なんです。

では罜礙(けいげ)を調べましょう。

罜(けい)の意味は「心に妨げがある」とあります。

礙(げ)の意味は「妨げる」とあります。

同じ意味なので「罜礙」は「さまたげ」に違いないので、

「心無罜礙」は「心にさまたげが無い」に間違いありません!

この文の訳

という事で、この16文字ですが

菩薩達は知恵の完成をよりどころとしているので、心にさまたげが無い

です。

無罜礙故無有恐怖遠離一切顛倒夢想究竟涅槃

もう嫌になりますが、ここらでドーンと20文字いきましょう。

「無罜礙」の「故」に「無」いんだ、「有恐怖」が。「遠離」、「一切」の「顛倒夢想」から。そして「究竟」している、「涅槃」を

と読みます。

無罜礙故無有恐怖(むけいげこむうくふ)

無罜礙故(むけいげこ)はさっきやりましたね。

「心にさまたげが無いから」ですよね

心にさまたげが無いから「無有恐怖」なんです。

これも簡単ですね。

恐怖が有るということが無い

つまり「恐れることが無い」んです。

遠離一切顛倒夢想(おんりいっさいてんどうむそう)

また菩薩達は、一切の顛倒夢想から遠く離れているんです。

一切はそのまま「全ての」とか「一切の」です。

また顛倒夢想(てんどうむそう)が何かわかりませんが、菩薩達から遠く離れているという事は「何かマイナスイメージのもの」と想像がつきます。

そこで「顛倒」を調べると「心があることにとらわれてしまうこと」みたいな感じがありました。

「夢想」は心で思うことなので、「顛倒夢想」を簡単にすると「心がとらわれてはいけないこと、を思うこと」となるので

・だめな妄想

・いけない考え

くらいにしときましょう。

つまり、

菩薩達は心にさまたげが無いから恐怖を感じることも無く、一切だめな妄想もしない

という事なんです。

究竟涅槃(くきょうねはん)

そして遂に出ました!

涅槃(ねはん)です。

涅槃とは「煩悩を滅ぼし尽くした悟りの境地。仏教の最終的な理想」とあります。

涅槃の境地とは「常に心が安らかな状態」にいるという事です。

その涅槃を究竟(くきょう)しているのが菩薩なんです。

究竟とは何となく「きわめる」っぽい感じですよね、意味も通じるし。

この文の訳

という事で、この20文字ですが

心にさまたげが無いから、恐れることが無く、一切だめな妄想もせず、心が安らかな状態を極めている

です。

三世諸仏依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提

もう最後のラストスパートです、22文字いきましょう!

「三世」の「諸仏」は「依」る、何に、「般若波羅蜜多」に。それ「故」に「得」る、何を、「阿耨多羅三藐三菩提」を

と読みます。

三世諸仏依般若波羅蜜多(さんぜしょぶつえはんにゃはらみった)

三世(さんぜ)とはルパン三世のことではありません。

フランス国王のフィリップ三世のことでもなければ、ルイ八三世のことでも無いのです。

これは三つの世界を表しているんです。

三つの世界とは「フィリップ三世がいた過去」「ルパン三世のDVDが買える現在」「ルイ八三世が出てくるかもしれない未来」の三つです。

諸仏(しょぶつ)とは全ての菩薩達のことです。

諸は「もろもろ」とか言いますもんね

依般若波羅蜜多(えはんにゃはらみった)も先程出てきました、「知恵の完成をよりどころとする」です。

故(こ)は理由を表すので「~だから」です。

つまり、

です。

得阿耨多羅三藐三菩提(とくあのくたらさんみゃくさんぼだい)

得(とく)はもう説明する必要がありません。

そしてこの阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)が「般若波羅蜜多」以来のサンスクリット語の音写部分なんです。

なぜ音写するのか、説明しましたが覚えていますか?

なぜなら、そこがとても大事な部分だからです。

サンスクリット語では

「阿耨多羅(あーのくたーらー)」はアヌッタラと言い、「この上ない」という意味

「三藐(さんみゃく)」はそのままサンミャクと言い、「正しい」という意味

「三菩提(さんぼだい)」はサンボーディと言い、「悟り」という意味

らしいです。

ここまでの訳

という事で、この22文字ですが

過去、現在、未来にいる菩薩達は、知恵の完成をよりどころにしているから、この上なく正しい悟りを得た

となります。

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪

さてもう終盤です。

25文字いきましょう。

「故」に「知」るべきだ。「般若波羅蜜多」が「是」「大神呪」だと、「是」「大明呪」だと、「是」「無上呪」だと、「是」「無等等呪」だと。

と読みます。

ここからは般若波羅蜜多がいかに素晴らしいかを説明するシーンです。

故知般若波羅蜜多(こちはんにゃはらみった)

もう説明の必要もありませんよね。

という感じですよね!

~はこの後の「是」以下です

是大神呪(ぜだいじんしゅ)

是(ぜ)を国語辞典で調べると、是が動詞の役割をする時は「である。」の意味になるそうです。

と前述しました。

「是」は「~である」です。

大(だい)はそのまま「大きい」「大いなる」です。

まず「神」と「呪」を調べてみましょう。

神(じん)・・・「不思議ではかり知れないさま」「この上なく聡明なさま」

呪(しゅ)・・・「呪文」「仏、菩薩の本願を示す、奥深い教え」

だとわかりました。これらをミックスすると

となりました。

是大明呪(ぜだいみょうしゅ)

もうお分かりだと思います。

明(みょう)は部屋の電気の例え話で言いました、「真実が分かる」でかっこよく言うと「悟る」です。

なので

です。

是無上呪(ぜむじょうしゅ)

こちらも、もう即答です。

です。

是無等等呪(ぜむとうどうしゅ)

もうここまで読み進めておられる方は分かると思います。

ですよね。

この文の訳

という事で、この14文字ですが

だから知るべきだ。知恵の完成は、大いなるはかり知れない教えであり、大いなる悟りの教えであり、この上ない教えであり、等しいものが無いに等しい教えである

です。

般若波羅蜜多をべた褒めしています。

能除一切苦真実不虚

では9文字いきましょう。

「能」「除」く、なにを、「一切苦」を。「真実」であり「不虚」である

と読みます。

そして、この文で般若波羅蜜多をもう少しだけ褒めます。

能除一切苦(のうじょいっさいく)

もう何となくの解説で分かると思います。

「能」は「~できる」

「除」は「排除する」

「一切苦」は「全ての苦しみを」

ですね。もう簡単過ぎて、えー、簡単過ぎて、、、良い例が出てきませんでした。

つまり

です。

真実不虚(しんじつふこ)

真実(しんじつ)はそのまま「真実」です。

不虚(ふこ)も深く考えないで漢和辞典で調べてください。

虚(きょ)・・・「中身がない」「空っぽ」「偽り」

なので、「不虚」で「偽りがない」になります。

この文の訳

という事で、この9文字ですが

(知恵の完成は)一切の苦を取り除くことができ、これこそ真実であり、偽りがない

です。

故説般若波羅蜜多呪即説呪曰

という事で、この13文字ですが

「故」に「説」く、「般若波羅蜜多」という「呪」を。「即」ち「説」く、「呪」を、「曰」く。

と読みます。

これは観自在菩薩からの応援歌です。

故説般若波羅蜜多呪(こせつはんにゃはらみったじゅ)

これは説明する必要もありませんね。

ですね。

もうこれ以上要らない気もしますね

散々「知恵の完成が素晴らしい」と言った後の、締めくくりっぽいですもんね。

でももう少しあります。

即説呪曰(そくせつしゅわつ)

「即説呪曰」に注目してください。

「即ち呪を説いて曰く」ですね。

こんなところで「子曰く」の「曰く」が出てきました。

「子曰く」の訳は「先生は言った」でしたね?

そしてこの後に大事な先生のセリフがありましたよね。

しかしこの場合は「観自在菩薩がこう言った」ではなく「わたし(観自在菩薩)がこう言おう」となります。

となると訳は、

となります。

なので最後の締めくくりとして、この次にめちゃくちゃ大事なことを言うつもりなんですね。

この文の訳

という事で、この13文字ですが

だから知恵の完成という教えを説くのだ。つまり、教えを説いてこう言おう。

です。

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

そして最後がこちらの18文字です。

さあ再びサンスクリット語の音写が出てきました。

もう何度も言っていますが、音写というのは特に重要だから強調するためなんです。

これはもう区切らずに一発でいきます!

読み方は、

「ぎゃていぎゃていはらぎゃていはらそうぎゃていぼじそわか」

です。

サンスクリット語では「ガテーガテーパーラガテーパーラサンガテーボーディスヴァーハー」と言うらしいです。

これを日本語にすると「往ける者よ往ける者よ悲願に往ける者よ彼岸に全く往ける者よ悟りよ幸あれ」となるらしいのですが、哲夫氏は

と訳しています。

最後に「般若心経」と付いていますが、「以上が般若心経の教え」みたいな感じです。

この文の訳

という事で、この18文字ですが

がんばってがんばってよくがんばってまさによくがんばって悟れよ幸あれ

です。

全文の訳

さて、各部分を訳していきまして何となくは理解できたのではないかと思います。

最後に般若心経の訳をまとめて書き記します。

思い出しながら確認してみてください。

観自在菩薩という人が、知恵を完成させるすごい修行をしていた時、

この世の認識できるもの、感受、イメージ、意思、知識、という五つの要素はみんな実体がない、ということがちゃんと分かって、全ての苦しみから解放された。

観自在菩薩は言った。

「シャーリプトラよ、物質的現象は実体のないことに他ならないのであり、実体がないということは、物質的現象に他ならない、また、物質的現象は、それがそのまま実体のないものであり、実体がないものは、それがそのまま物質的現象であるのだ。感受、イメージ、意思、知識といった脳内作用もまた、物質的現象であり、実体がない。

シャーリプトラよ、この宇宙に存在する一切の事物や現象には実体がない。

生まれることもなければ滅することもなく、汚れることもなければ綺麗になることもなく、増えることもなければ、減ることもない。

だから、この宇宙に存在する一切の事物や現象には実体がないという状態において、物質的現象もなければ、感受、イメージ、意思、知識もない。目も耳も鼻も舌も身も心もなく、それぞれに対応する、見えるものも、声も、匂いも、味も、感触も、心で感じるものもない。

見えている世界から心の世界まで、まったくない。真実が分からないということもなく、真実が分からないということがなくなることもなく、老いることも死ぬこともなく、老いることと死ぬことがなくなることもない。

苦も、苦の原因も、苦がなくなることも、苦をなくす方法もなく、知ることも、また得ることもない。なぜなら得る対象となるものがないからだ。

菩薩達は知恵の完成をよりどころにしているので、心に妨げがない。心に妨げがないから、恐れることがなく、一切だめな妄想をせず、心が安らかな状態を極めている。

過去、現在、未来にいる菩薩達は、知恵の完成をよりどころにしているから、この上なく正しい悟りを得た。だから知るべきである。

知恵の完成は、大いなるはかり知れない教えであり、大いなる悟りの教えであり、この上ない教えであり、等しいものがないに等しい教えである。また、一切の苦を取り除くことができ、これこそ真実であり、偽りがない。だから知恵の完成という教えを説くのだ。

教えを説いてこう言おう。

がんばって、がんばって、よくがんばって、まさによくがんばって、悟れよ、幸あれ。

以上が般若心経の教えである

仏陀は用事をしながら、この観自在菩薩の話を聞いていたみたいで、観自在菩薩が話し終わると、こう言ったそうです。

「せやで」