ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回はバロック建築について説明します。

» 恒例の挨拶(クリックで開きます)

※明言しますが、西洋建築の勉強をしてからヨーロッパに行けば無学で行くより100倍楽しめます。

※「この部分がわかりにくいです」とか「これはどうなんですか?」などの質問やコメント等ありましたら遠慮なく下部のコメント欄からお問い合わせください!

» 折りたたむ

本記事は「バロック建築の展開」を解説しています。

バロック建築の展開

この章の特に重要な点を挙げると以下の4点になります↓

➀後期ルネサンスと初期バロック

②イル・ジェズ聖堂

③サンタ・スザンナ聖堂

④サン・カルロ聖堂

それぞれ解説します。

➀後期ルネサンスと初期バロック

ここで一つ面白い例を紹介します。

ここまでのバロック建築の内容を理解していたらわかる方もおられるかもしれません。

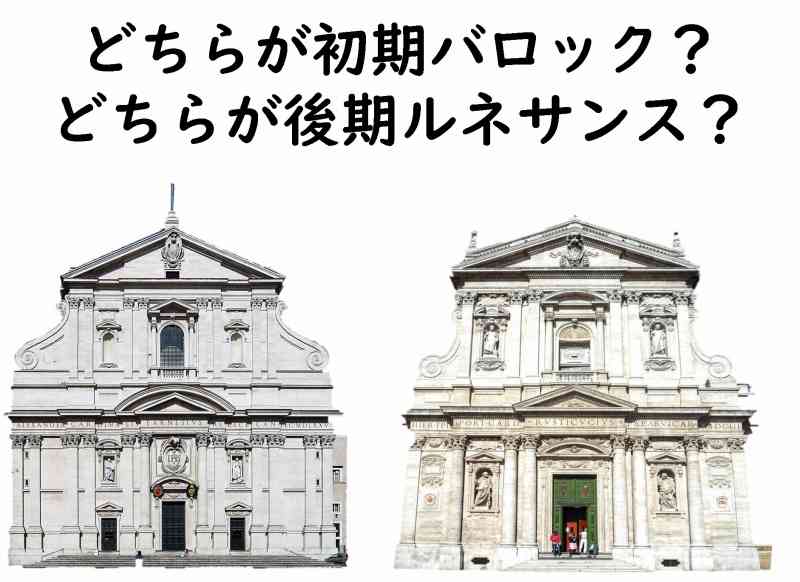

イル・ジェズ聖堂とサンタ・スザンナ聖堂は外見上は非常に似ていますが、特徴さえわかれば後期ルネサンス建築と初期バロック建築で区別することができるんです。

イル・ジェズ聖堂↓

サンタ・スザンナ聖堂↓

さあどうでしょうか?

初期バロックと後期ルネサンス、どっちがどっちかわかりましたか?(゜.゜)

注目すべきは、バロック建築編でずっと言っている中央の強調です。

では解説していきます。

②イル・ジェズ聖堂

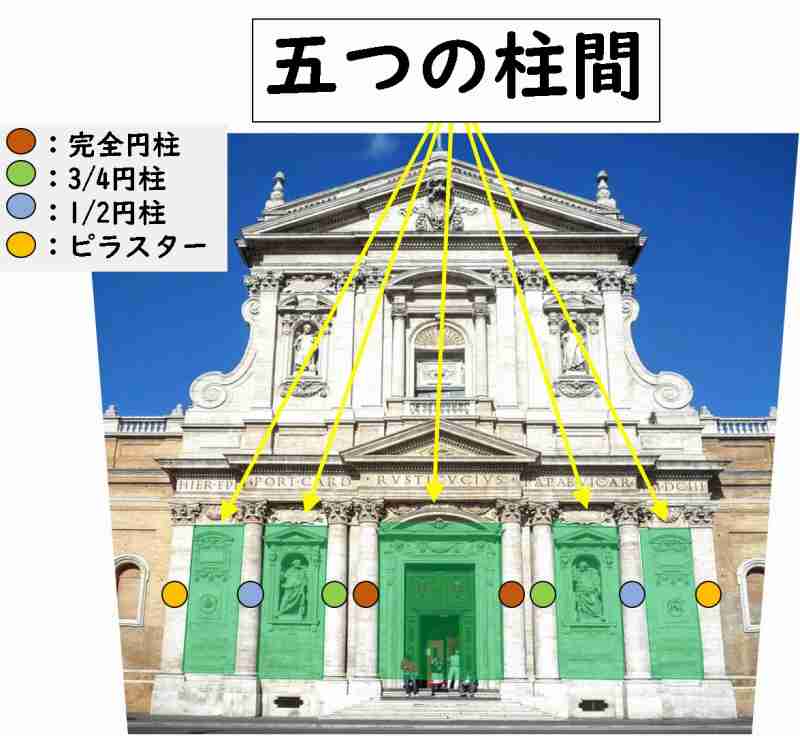

まず両聖堂とも下層は五つの柱間からなります。

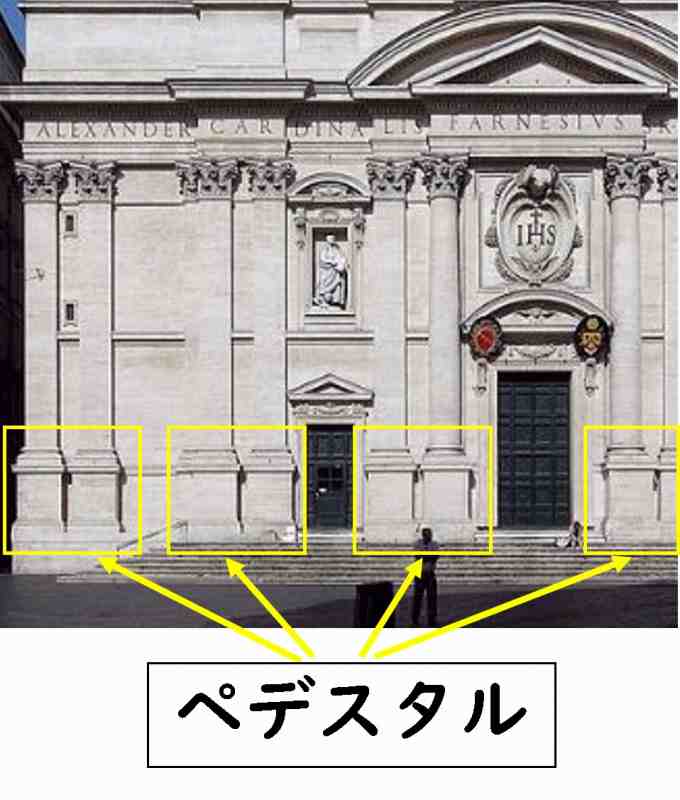

柱間は、ペデスタル(柱の下の土台)で区切っています。

イル・ジェズ聖堂は入り口両側を除く全てをピラスターとし、それらを二本一組(※ペデスタルに注目↓)の双柱にして並べています。

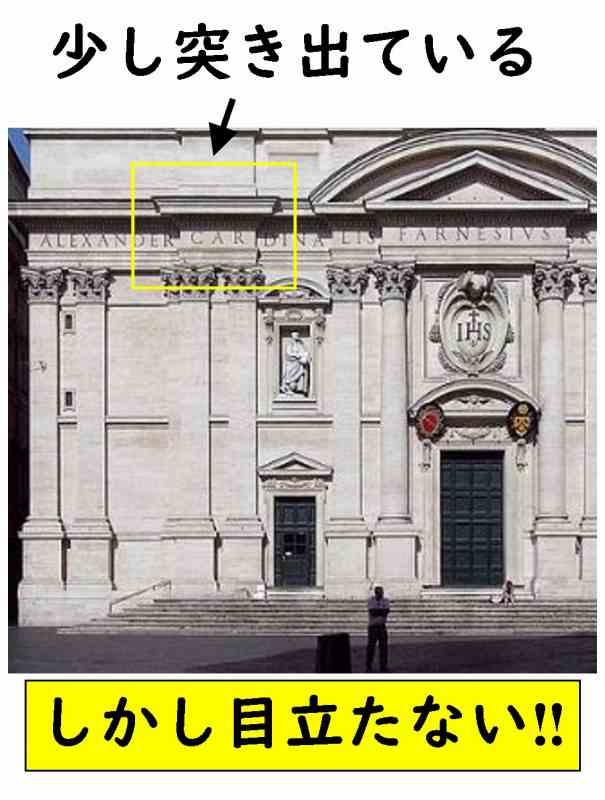

端部から二番目の双柱でピラスターと壁の突出が大きくなっていますが、ピラスターが横に広いため目立ちません↓

また、入口の両側だけは3/4円柱ですが、隣のピラスターと対にして双柱の並びに同調させているので中央部の強調は和らげられています。

概して中央部の強調が少ない、なのでこちらは(後者と比較したら)後期ルネサンス建築の建物だと考えることができます。

③サンタ・スザンナ聖堂

サンタ・スザンナ聖堂の場合、両端のみをピラスター、他を1/2円柱、3/4円柱、完全円柱として、中央に近いものほど突出を大きくし、輪郭を明瞭にしています。

しかも両端の柱間を絞って、ファサード(建物正面)が横に広がる印象を抑えています。

また、柱間の幅に注目してください↓

外側(建物端っこ)から内側(玄関)にいくにつれて、幅が広がっていますよね?

このように全体が中央への収斂(しゅうれん)を意図した構成が、サンタ・スザンナ聖堂をバロックたらしめているのです。

サン・カルロ聖堂

サン・カルロ・アレ・カトロ・フォンターネ聖堂(1646年)は小規模ですが独創的な建物です。

まずはファサードです↓

四本の円柱からなるオーダーを二段に重ねた構成ですが、全体を支配するのはうねりの感覚です。

円柱自身は直線状にありますが、エンタブラチュアと壁は波形に湾曲しています。

うねるエンタブラチュア

これもバロックならではです。

サン・カルロの回廊も同様です↓

次にサン・カルロの内部↓

サン・カルロ大聖堂上部のドームは楕円形で、ランタンからの光に照らされた幾何学模様の格間(ごうま)が神秘的です。

真円が静的で完結的であるのに対し、楕円は収縮と膨張が拮抗する動的な力を暗示させるからです。

そんな理由で、バロック建築時代には楕円が好んで用いられました(・ω・)ノ

では次に、バロック建築の各地への伝播についてお話したいと思います。

ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回はバロック建築について説明します。[show_more more=恒例の挨拶(クリックで開きます) less=折りたたむ color=#0066cc list=»[…]

また、西洋建築のトップに戻りたい方はこちらから↓

ヨーロッパ約30ヵ国をバックパッカーとして旅をしていたある男がいた。帰国後、その男は徐々にある大きな後悔に頭を抱えるようになった。なんで西洋建築を勉強して行かなかったんだと。西洋建築を勉強した[…]