※注意

筆者はプロカメラマンではありません。

一応、簡単な自己紹介を載せておきますので、少しでも読んで頂ければ幸いです(笑)

» 超簡単な自己紹介

さて、わたくしは、

カメラは好きやけど、

趣味って言いたいけど、

知識も少しはあるけど・・・

プロには程遠いし。

うーん、なんだかなー

というくらいのアマチュアカメラマンで、今までは数年前に購入したオリンパスのミラーレス一眼(OM-D E-M1)を適当に首からぶら下げていた人生でした。

しかし、

やはり1から基本を勉強し、

カメラを上手になりたい。

写真と一生付き合っていきたい!

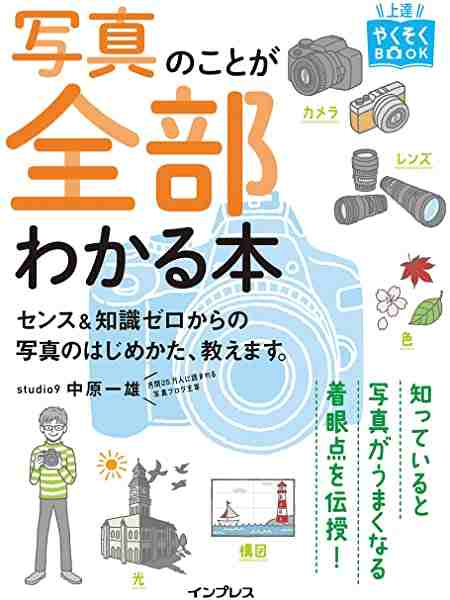

と考え、初めてカメラに関する本を買いました(`・ω・´)ゞ

それが「写真のことが全部わかる本」でした↓

読んでみると、

・わかっているようで知らなかったこと

・曖昧だったこと

・今まで気付かなかったこと

など多くのことを知ることができ、それらを自分の理解度をさらに深めるため、そして備忘録としてまとめるために本記事を書こうと思い立った次第です。

イラストも多く初心者向けなのでおススメです!

» 折りたたむ

さて、ということでそろそろ本題に入りましょう!

前回の記事(➀カメラ初心者全員が知っておくべき【カメラ選びの超基本】)に続き、今回のテーマは構図です!

構図

と、写真を始めてすぐに挫折を味わう人も多いでしょう。

でも大丈夫!

確かに美的センスがあるに越したことはありませんがそれは知識と技術で大部分がカバー可能なのです。

その中でも簡単で最も効果があるのが構図です。

よくある構図のパターンをいくつか覚えるだけであなたの写真はガラッと変わるはずです。

構図の概要

センス不要!

基本となる”型”を身に付けよう

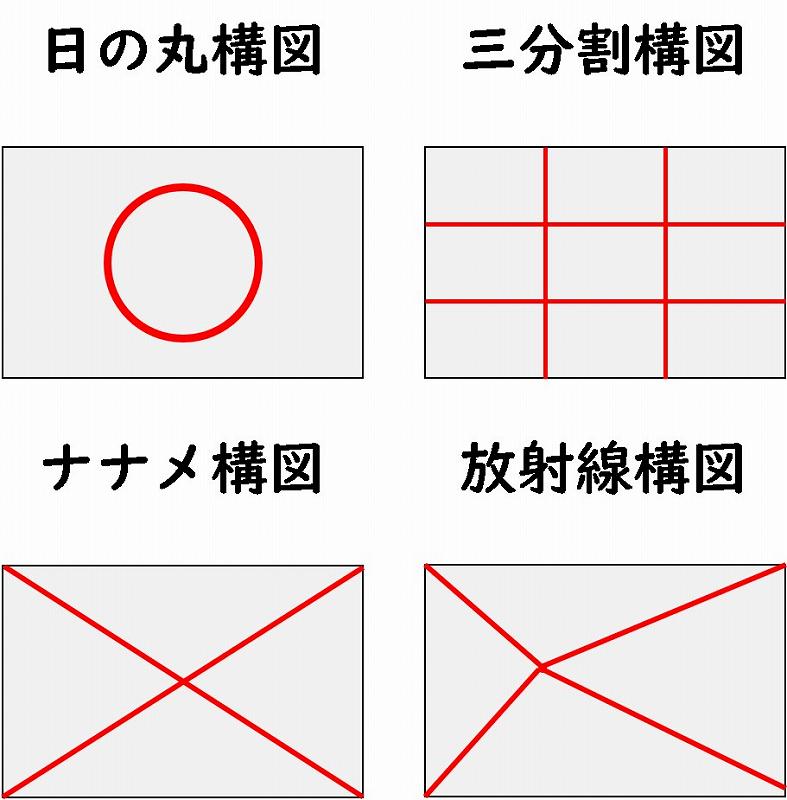

構図と一口に言っても、以下のように複数あります↓

簡単そうに見える日の丸構図は実は一番センスが必要な構図だったりします。

では、本当に一番簡単な構図は何かというと「三分割構図」です。

さらにもう1つ”ナナメ”を意識するのも大事で、それが「対角線構図」。

画面に対角線を引くように、写真の中にナナメの線を作ることでイキイキと動きを感じる写真になります。

もちろん、構図に絶対的な世界はありません。

三分割線も対角線もあくまで目安として意識するだけで十分です。

被写体を画面にどう配置するか、考えるきっかけにしてみましょう。

今回、本記事で扱う写真は全て筆者が撮影したものです。

今まで構図なんて意識したことも無かったので、写真の中で「お、これは奇跡的にお手本通りに撮れてるな」とか、「あーこれはもう少し伸びしろがあったなー」など、自分の写真の反省も含めて皆様にお伝えできればと思います。

※良い写真がなかなか無かったので探すのがとても大変でした(笑)

今までいかに何も考えずに写真を撮ってきたか、思い知らされました。

1.日の丸構図

初心者が最もやりがちなのは撮りたいものだけに目が行ってしまい、被写体をひたすらど真ん中において撮影してしまうこと。

これを日の丸構図と言います。

真ん中は一番被写体が目立つところだと思いがちですが、中途半端に真ん中に被写体を置いてもあまり目立ちません。

そればかりか、全ての写真が同じような雰囲気になってバリエーションに乏しく、後で見返すとつまらない写真になってしまうんです。

写真例➀

クチバシが黄色で足が赤色の珍しいカラスを発見↓

カラスパシャッ(^ω^)

周りがごちゃごちゃしていて、結局カラスが目立っていない。

写真例②

観光地にいる大道芸人を撮影↓

大道芸人パシャッ(^ω^)

後ろの建物と同化して見にくい。

写真例③

白鳥がいたので撮影↓

白鳥パシャッ(^ω^)

超ありふれたつまらない写真になりました。

日の丸構図の正しい使い方➀

真ん中に被写体があると人間は無意識に周囲の余白(背景)に目を取られます。

余白がゴチャッとしていると真ん中は目立たないのです。

もし撮るなら、このように大きく↓

浜松餃子パシャッ(^ω^)

これが日の丸構図を上手に使うポイントです。

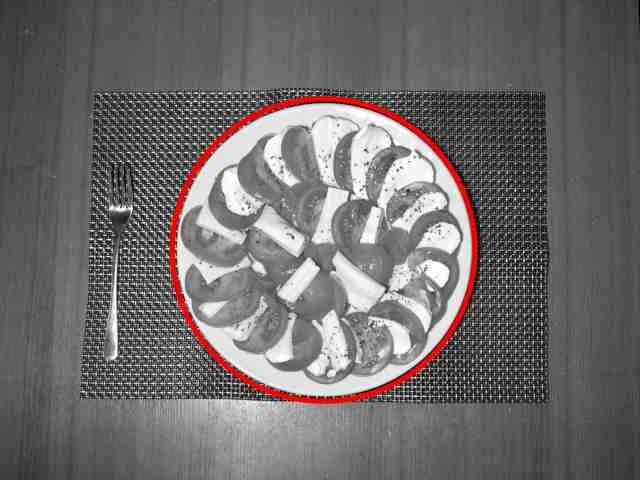

日の丸構図の正しい使い方➁

先ほどと同じく、真ん中に被写体があると人間は「無意識に周囲の余白(背景)に」目を取られます。

もし撮るなら、このように大きく↓

カプレーゼパシャッ(^ω^)

これが日の丸構図を上手に使うポイントです。

2.ナナメの線を生かした構図

「ナナメ」は写真に動きを加える最も簡単な方法です。

写真例➀

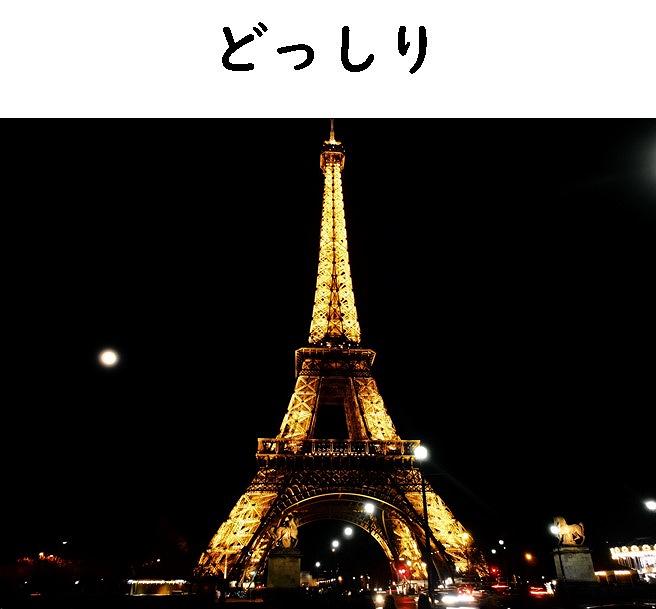

エッフェル塔パシャッ(^ω^)

どっしり構えたエッフェル塔も斜めにすると軽やかに空に伸びていくイメージになります↓

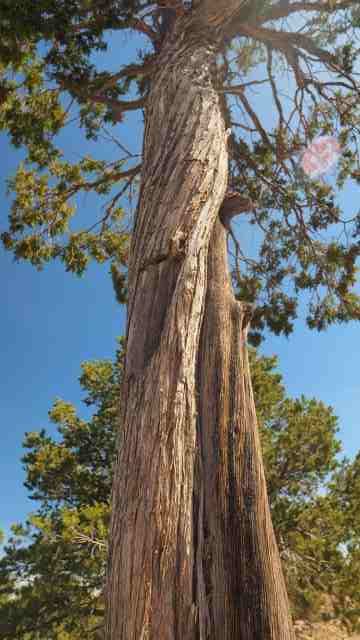

写真例②

風が強く吹く地域の木は、育ちながら風の影響でこのように螺旋状になるようです↓

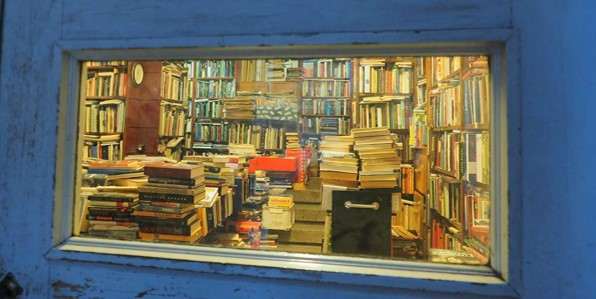

3.フレーム構図

額の中にあるものは人間が無意識に注目し、視線を主題へと誘導することができるのがフレーム構図です。

写真の中に四角い枠を作り、様々な物を額に入れて目立たせました。

写真例➀

コペンハーゲンにてパシャッ(^ω^)

フレームをナナメにする意味がわからん!(自分の写真やけど)

反省点としては、フレームをもっと明確に作ったほうが良かったですね。

斜めから撮ってたり、水平が取れてなかったり、上下の額の大きさのバランスが悪かったり・・・

写真例②

ヘルシンキの本屋さんパシャッ(^ω^)

水平が適当過ぎる!(自分の写真やけど)

写真例③

ブリュッセルの市庁舎パシャッ(^ω^)

フレームの上下の幅が適当過ぎる!(自分の写真やけど)

写真例④

アウシュヴィッツ収容所にてパシャッ(^ω^)

フレームの上部が切れてる!(何してんねんオレ)

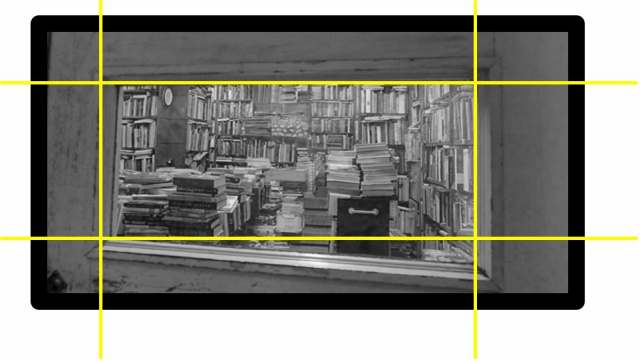

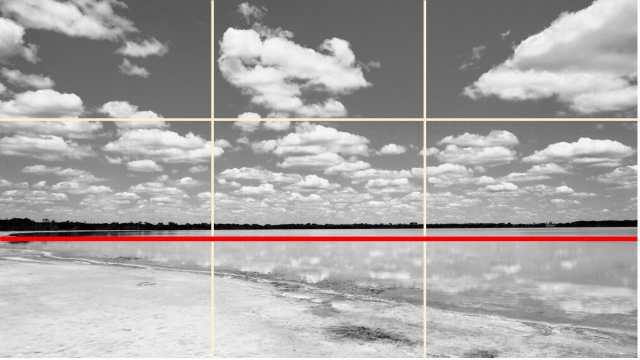

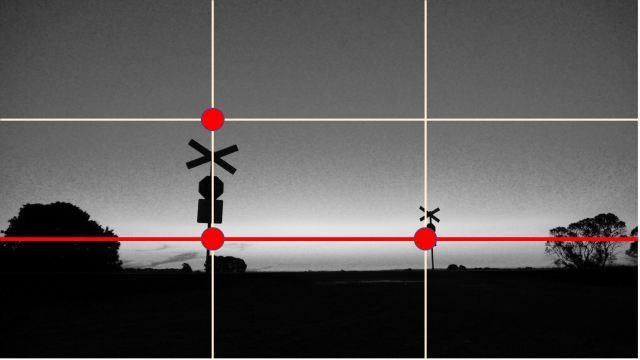

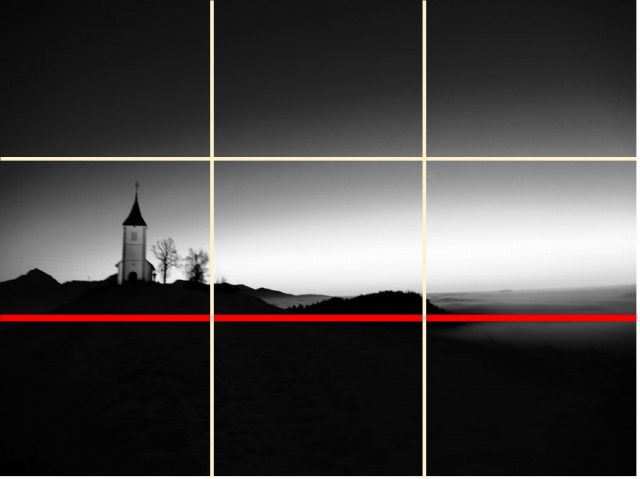

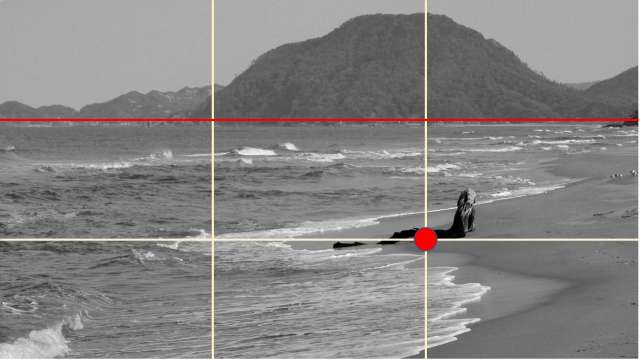

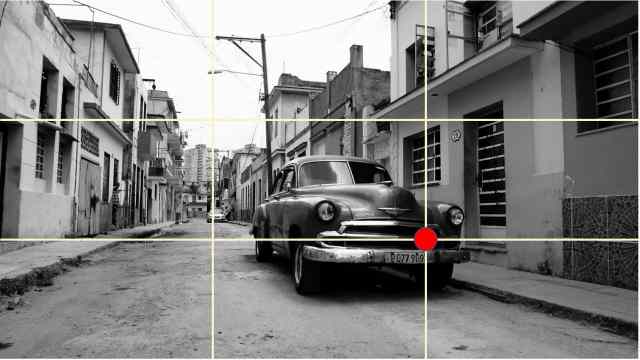

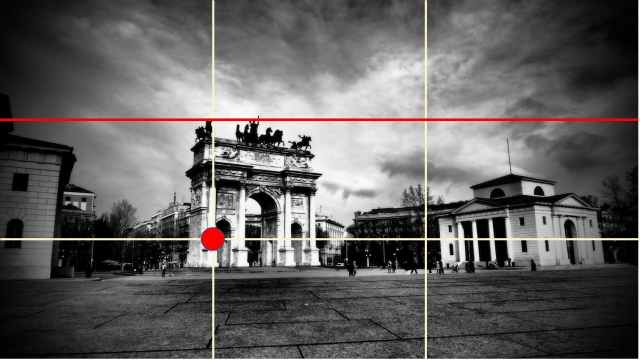

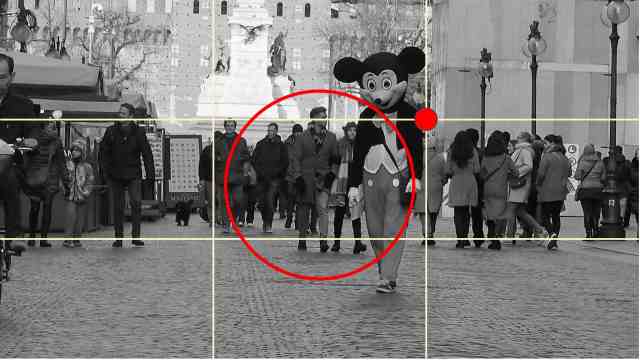

4.三分割構図

「人間は周囲の余白(背景)に目を取られる」と言いましたが、その余白をうまく使うのが三分割構図の考え方です。

被写体をあえて中央からずらし、大きな余白を作ることで見る人に空間の広がりを感じさせることができます。

三分割線の交点に被写体を配置したり、空と陸のバランスを三分割線を目安に決めたりと、様々な使い方ができます。

※今までの写真を見返してもかなりの数がこの三分割構図でした。

それほど、無意識に撮ってしまうくらいの基本構図なんですね。

写真例➀

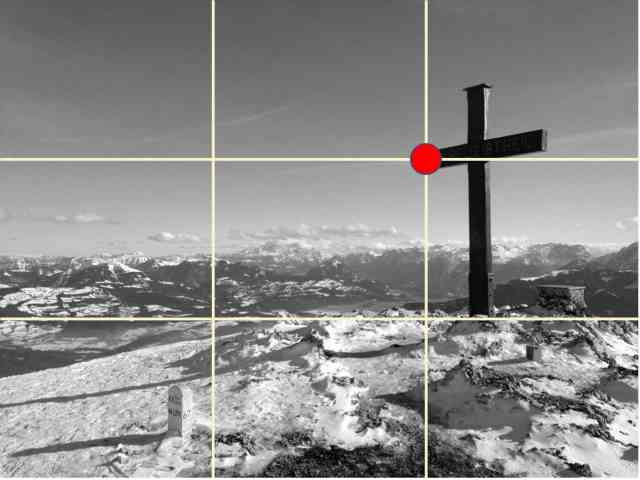

写真例②

オーストリアのある山頂で見た十字架をパシャッ(^ω^)

十字架の左側に余白が少なくて、どこか窮屈なイメージになりました。

写真例③

広大なオーストラリアの大地をパシャッ(^ω^)

バランスがいい(´っ・ω・)っ

写真例④

オーストラリアで初めて見たピンクレイクをパシャッ(^ω^)

写真例⑤

初めて見た、オーストラリアの砂漠の絶景をパシャッ(^ω^)

写真例⑥

丘の上にある教会の夜明け前の雰囲気をパシャッ(^ω^)

これは、もう少し教会の位置を交点に置いた方がバランスが良かったなーと思います。

しかもブレてるし・・・三脚を使うべきでした(´・ω・`)

写真例⑦

鳥取砂丘で、まるで人魚がいるように見えたのでパシャッ(^ω^)

写真例⑧

キューバではお馴染みのクラシックカーと町の雰囲気をパシャッ(^ω^)

写真例⑨

イタリアのミラノに凱旋門があり、周りを少し暗くして主役を目立たせるようにパシャッ(^ω^)

写真例⑩

イタリアのミラノで不気味なミッキーが街を徘徊していたので、面白くてパシャッ(^ω^)

三分割構図にも日の丸構図にも属さないどっちつかずの写真になってしまいました。

もう少し望遠側から撮影して背景をぼかし、三分割線の交点にもってきた方が良かったですね・・・。

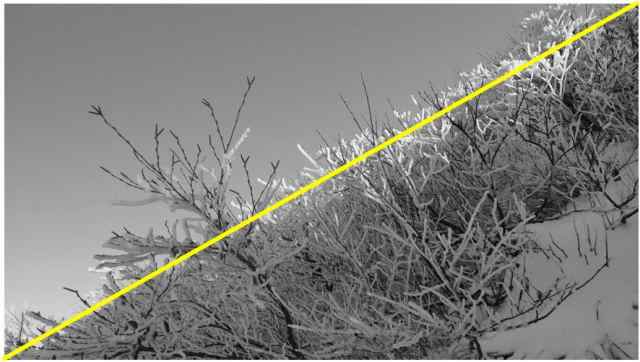

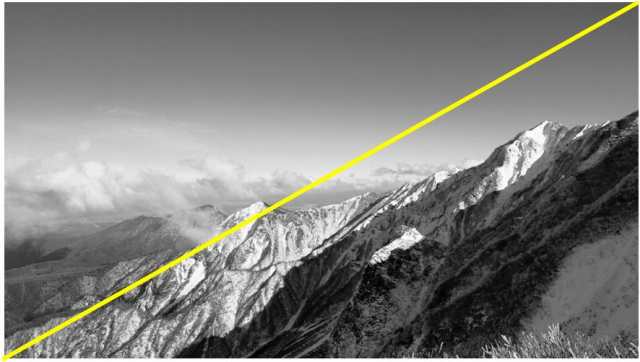

5.対角線構図

三分割構図は安定や安心を与えるため、写真が静的なイメージになりがち。

それに対して画面に動きを加えるのが対角線構図です。

写真の中にナナメを作ることでダイナミックさや奥行きを表現できるようになります。

人間は生まれた時から水平・垂直の世界で生活しているので、写真にナナメが入っていると無意識に「おっ!」となるのです。

写真例➀

鳥取県大山(だいせん)にて

写真例②

またもや鳥取県大山にてパシャッ(^ω^)

写真例③

イタリアの山をパシャッ(^ω^)

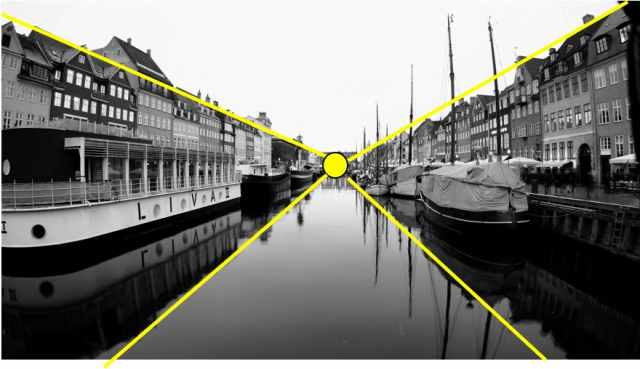

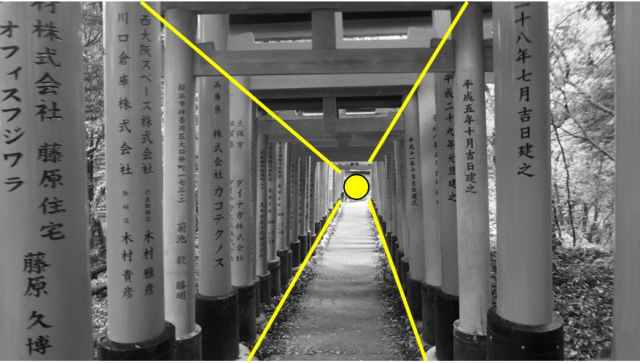

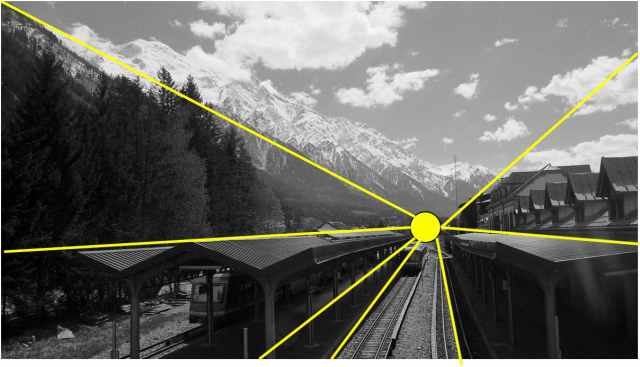

6.放射線構図

ある一点から複数の線が放射状に伸びていく構図を放射線構図と呼び、写真に奥行きや広がりを加えることができ、躍動感と迫力を伝えることができます。

写真例➀

カラフルな家が立ち並ぶオシャレな漁港で、風が無くなり水面が鏡のような役割を果たしていたので思わずパシャッ(^ω^)

写真例②

初めて北欧(ノルウェー)に来て、テンション上がったので適当に電車をパシャッ(^ω^)

写真例③

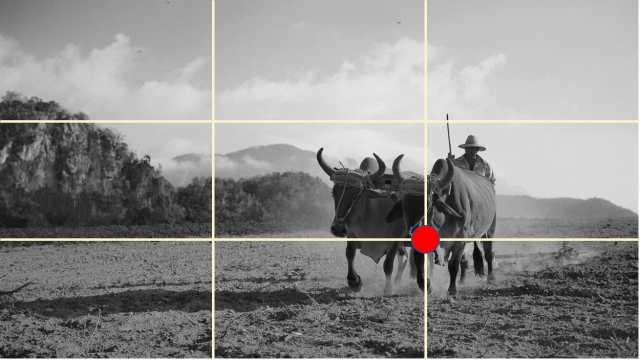

キューバという異国の雰囲気溢れる風景をパシャッ(^ω^)

写真例④

京都の伏見稲荷大社の千本鳥居で混雑がない時間を見計らってパシャッ(^ω^)

写真例⑤

フランスのスキーリゾートで電車の終着駅をパシャッ(^ω^)

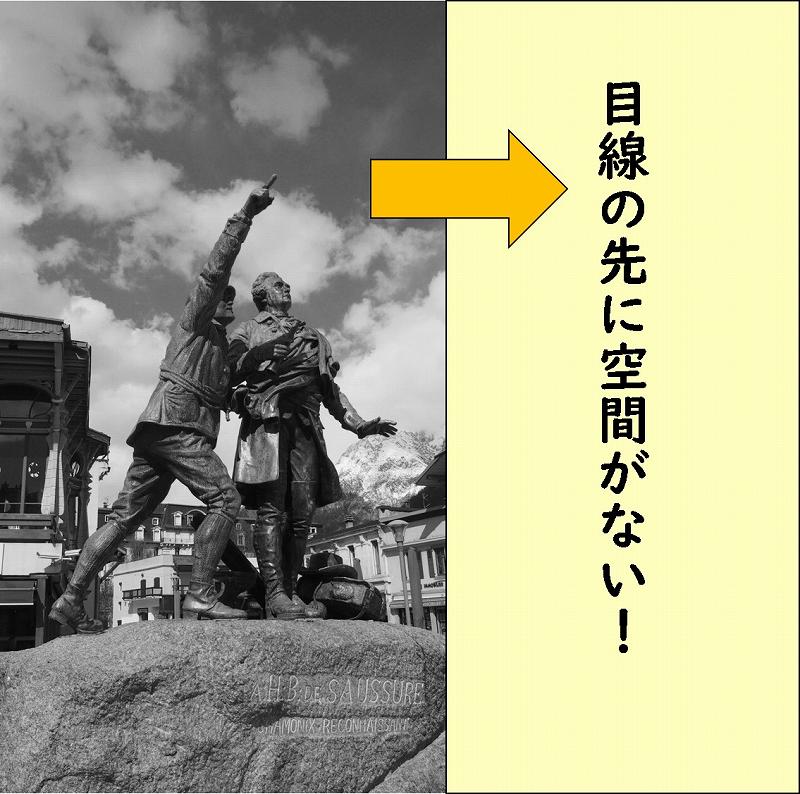

おまけ➀ ~目線の先に空間を作る~

ここからは構図の話では無いのですが、知っておいた方が良い知識をお伝えします。

被写体の配置をずらすときに意識して欲しいのが被写体の向きです。

どっちにずらせば良いか迷った時は「向き」を考えます。

基本は被写体の向いている方や伸びている方に余白を作ることで、広がりを感じる画面構成になります。

写真例➀

山の日に富士山へ登山に行きました。

富士山山頂にてパシャッ(^ω^)

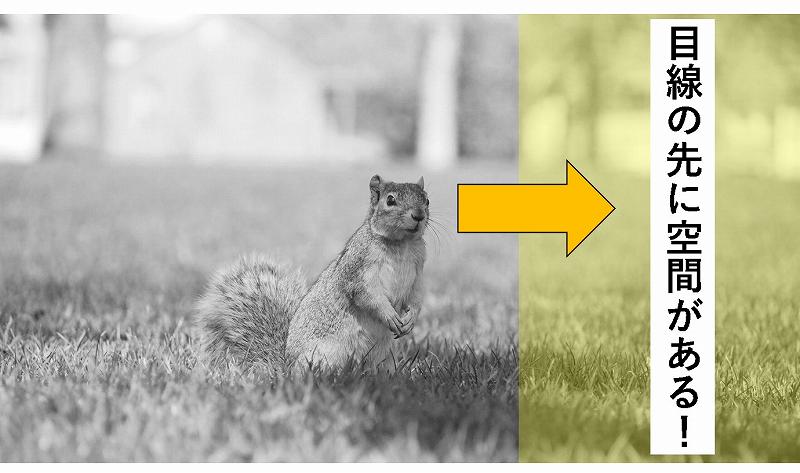

写真例②

アメリカでは普通の公園でリスを見ることができるのでパシャッ(^ω^)

もう少し写真右側の空間を大きく開けた方が良いですね。

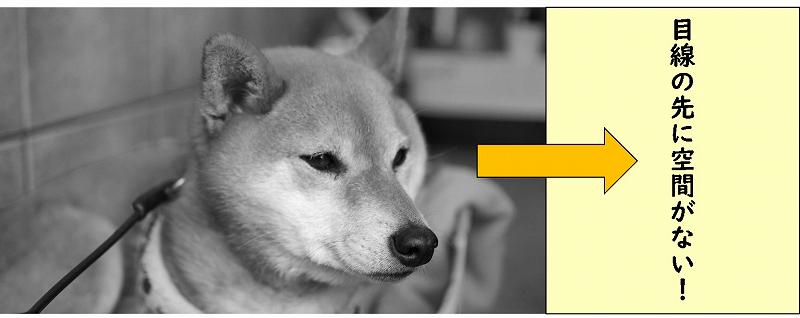

写真例③

うちでは柴犬を飼っているので、新しい単焦点レンズを買った時に試しにパシャッ(^ω^)

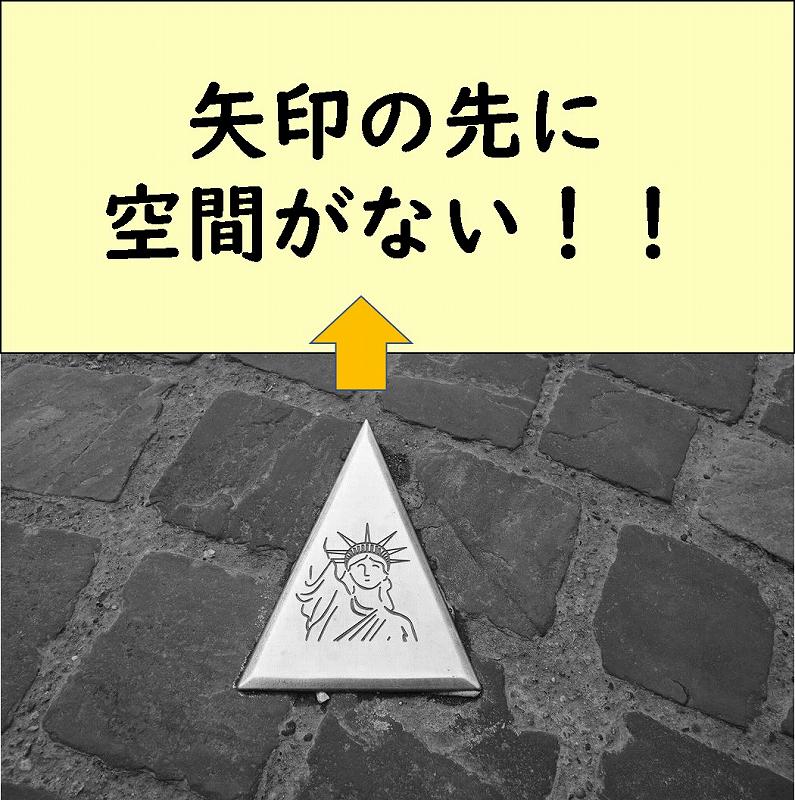

写真例④

フランスのコルマールという町で、地面にニューヨーク(スタバ?)の方向を示す道標があったのでパシャッ(^ω^)

写真例⑤

スロヴェニア人の友人とイタリアのミラノ大聖堂に上った時にパシャッ(^ω^)

今回の場合、周りの背景がごちゃごちゃしているので、ここは望遠気味で後ろを少しぼかすか、広角側でも絞りを開いて後ろをぼかした方が良かったのかもしれません。

写真例⑧

ヨーロッパ最高峰のモンブランを指差している銅像をパシャッ(^ω^)

おまけ➁ ~前後の層を意識して奥行きを出す~

前後の「層」を意識してみると奥行きを出しやすくなります。

これを行うためにはカメラを振るだけでなく、「自分の立ち位置」を左右に変える必要があります。

フォーカスロックしたまま体を左右にずらして背景の入り方を考えてみましょう。

写真例➀

お正月に伊勢神宮に行き、おかげ横丁で食べたお雑煮をパシャッ(^ω^)

背景が同じくお雑煮ですが、いい感じにボケているのであまり目立たず中心のお餅に視線が誘導されます。

写真例②

欧米では、ホステルなどの人が集まる場所にはビリヤード台が置かれているのが普通です、はいパシャッ(^ω^)

こちらも、奥がいい感じにボケているのであまり気にならずに視線が手前の15個のボールに誘導されます。

写真例③

外国人の可愛らしい赤ちゃんをパシャッ(^ω^)

なんとなくビーチ感は伝わるものの、赤ちゃんの背景に自転車と木が重なっており、非常に見づらくなってしまいました。

写真例④

キューバの街中には、ネコやイヌ、ニワトリからウマなど様々な動物が徘徊しています。

はいパシャッ(^ω^)

背景がシンプルなので子猫がよく目立っています(が、露出が少し暗めになってしまいました)

そして、目線の先に空間を作る必要もあった気がします。

おわりに

さて、こうして一応「構図」の勉強が終わりました。

こうして自分の写真を見返すと、本当に今まで構図とか考えずに写真撮ってきたのを痛感します。

そりゃあ、確かにたまには奇跡的に上手く撮れている写真もありますが、「え、なぜ背景がこれなの?」とか「日の丸構図の割に対象物が目立っていない」など考えればキリがありませんでした。

こうして皆さんに紹介した写真も実はかなり厳選したので、ほとんどの写真がイチャモン付けれる失敗写真だなーと感じました。

これからは一枚ずつ、理由を説明できる写真を撮っていきたいと思いました。

ここまで読んで頂いた方、ありがとうございました。

また、レンズワークと画角についてはこちらを参考にして下さい↓

※注意筆者はプロカメラマンではありません。筆者さて、このフレーズから始まる本記事を果たして何人の方に読んで頂けるのか、甚だ疑問です(笑)一応、簡単な自己紹介を載せておきますので、少しでも読[…]