こんにちは!

本記事は、土地探しをしている方々に向けて「これだけは確認しといた方がええで」というポイントをまとめたものです。

かく言う筆者も土地探しに非常に苦しんだ一人で、この記事が少しでも土地探し中の皆さまの助けになれば幸いです。

世間の大半は不動産の素人で、悪意のある不動産のプロからしたらまさに鴨葱ちゃんなのです。

しかし筆者が挙げた項目を意識することで、少なくとも大失敗は防げます。

不動産は取引金額が大きくミスったらダメージがかなりデカいので、予めお勉強するのは必須だと思っています。

あくまで素人のブログなので、誤った認識や理解不足の解説もあるかもしれません。

その際は優しく訂正コメントをお願い致します。

土地探しでチェックすべきポイント

では実際に土地探しでチェックすべきポイントを解説します。

本記事で紹介するチェック項目はあくまで、

・その土地は自分が求めているスペックを満たしているのか?

・将来的に考えられるリスクはなにがあるのか?

こういうことを事前に確かめる作業です。

土地が自分の希望に合っているかを確認する

もちろんその土地に瑕疵(かし=欠陥)があれば値引き交渉するのは買主の当然の権利ですd( ̄  ̄)

とは言え(売主同席の際に)売主の前で

お、越境物はっけーん♪

はいもろたー、これ値引き材料っすね!(笑)

という態度はやめましょう。

下見の際に最も大事な心構えは、致命的な欠陥があるかということです。

※たとえば「再建築不可」「境界が不明確」「ハザードマップにかかっている」など。

人によっては「都市ガスが通っていない」「小学校が遠い」なども

どんな土地にも多少の欠陥はあるものなので、あまり全ての欠陥に神経質になっていたら物件は選べません。

たとえば筆者が購入した土地の場合、

- 近くに公園がない(=育児に不便)

- 近くにコインパーキングがない(=友人を呼びにくい)

- 交通量が多い道路と隣り合わせ(=子育てには危険)

- 土地が狭く駐車場がギリギリ1台分しか確保できない(=さらば広い駐車場)

- 丘の上にある(=しんどい)

など、立地に対して不満点はいくつか残っています。

しかし、致命的な欠陥は無かったのでOKとしました🙆♀️

まあ、そういう心持ちで土地探しを行いましょう(´・ω・`)

現地に着いたら、これから紹介する順にチェックしてみましょう!

土地の探し方は様々ですが、まずは希望の土地をポータルサイトで確認しましょう。

筆者がチェックしていたのは主に以下の4つです。

新しい土地が掲載されていないか、毎日確認していました。

では土地探しの極意を学んでいきましょう!

まずはハザードマップを確認する

まずはハザードマップを用いて災害地域かどうかをチェックしましょう٩( ”ω” )و

以下に示したサイトで、選んだ土地がハザードマップにかかっているかを確認できます、是非ご活用ください↓

「誰でも・簡単に・どこでも」地理院地図を地球儀のように、シームレスに3次元でみることができます。…

「液状化リスク」「洪水リスク」「土砂災害リスク」「高潮リスク」など、いざ災害時にどのようなリスクがあるのかを知っておくのは超重要です。

重ねるハザードマップ

たとえば洪水がここ50年なかったとしても、あなたが土地を購入して住宅を建てて家族と住み始めてからも災害が起きないとはもちろん限りません。

しっかりとリスクを把握し対策も考えた上で購入されるのはお任せします(;^ω^)

建築条件付きの土地は不便

「お、この土地いいな!」と思ったら、まずは建築条件付きかどうかを確認してください。

建築条件付きとは、土地を購入した時点で住宅会社もセットで決まってくる土地の買い方で、物件詳細情報に記載されています。

※条件等の欄に「建築条件付き」と書いてある

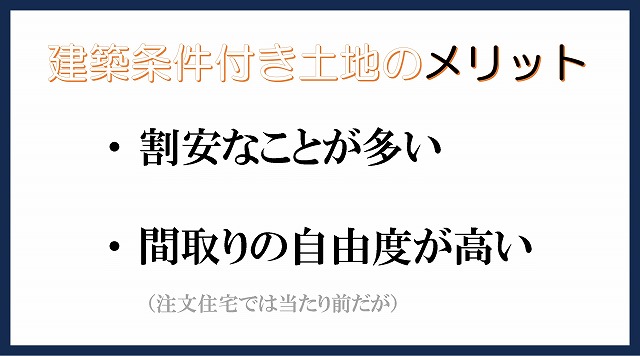

建築条件付き土地のメリットはズバリ、

- 割安なことが多い

- 間取り・設備などはある程度自由に決められる

です。

建築条件付きの土地は、建築依頼先や工事契約までの期間(一般的には3ヵ月)が決まっている分、一般的な土地よりも購入希望者が少ない傾向にあります。

そのため、同じエリアの同程度の広さの土地と比べると割安に設定されていることが多いです。

また、建売や分譲と比べて間取りの自由度が大きいです。

(注文住宅では当たり前ですが)

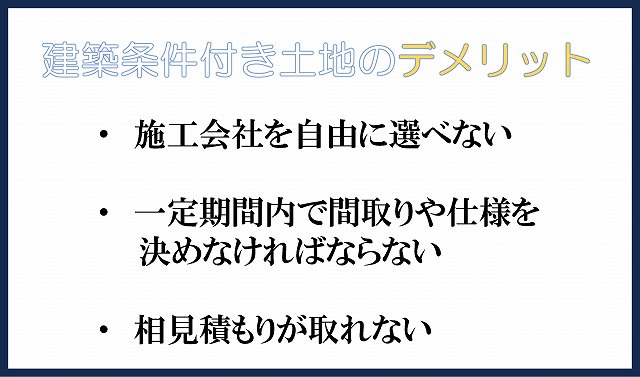

逆にデメリットは、

- 施工会社を自由に選べない

- 一定期間内で間取りや仕様を決めなければならない

- 相見積もりが取れないので、費用の比較検討がしにくい

です。

建築条件付き土地は施工会社が決まっているので「あの工務店で建てたい」と決まっていればオワコンです。

しかも一定期間内(一般的には3ヵ月)に間取りや仕様を決める必要がある、と結構スケジュールがタイトです(;・∀・)

しかもしかも、土地が割安なぶん建物がかなり割高なことがほとんどです。

ちなみに「建築条件」は外せることもありますが、その際は数百万円の解除金がかかったりします。

その金額が「建築会社が見込んでいた利益」とも言われています。

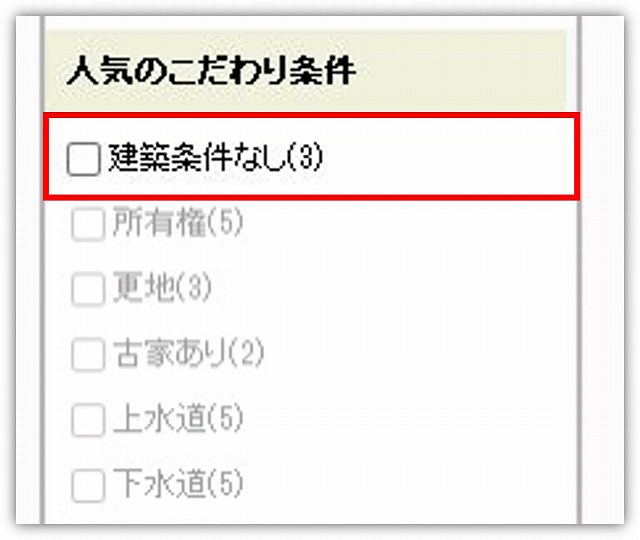

筆者は建築会社を「家は性能」を謳う一条工務店と決めていたので、建築条件付きの土地は選びませんでした。

筆者は検索条件で「建築条件なし」を選択していた

「建築条件付き土地」という理由で土地自体の値段は低めですが、建物込みの総額で比較したら決してお得ではないケースが大半だと思います。

とは言え、建築条件付き土地のメリット・デメリットを理解したうえで選択されるならそれで良いと思います。

擁壁物件はリスク大

土地が見つかった場合、現地に行くかGoogle mapsでその土地が擁壁物件かどうかを確認しましょう。

擁壁(ようへき)とは、崖や建物などが崩壊しないために造られる壁のことです。

擁壁物件のサンプルイメージ

擁壁はこんな感じの高低差がある土地で大活躍します↓

※擁壁は高低差がある土地に使われる

早い話、坂道沿いの建物は多かれ少なかれ擁壁物件となります。

なので、海と山の国「日本」では擁壁物件で溢れています。

擁壁はこうして造成されるので、平坦な町にはそもそも擁壁は必要ありません。

擁壁が不要な平坦な土地

さて、なぜ擁壁の有無を確認するのか、それは擁壁工事が非常に高額だからです。

そして他人に怪我をさせればあなたの責任になるからです。

あなたは大阪西成区の擁壁崩壊事故を覚えていますか?

皆さん誰しも一度は見たことがあると思います。

擁壁物件のサンプルイメージ

上画像のような擁壁は古い建物で未だに使われていますが、安全性に不安があるので昨今ではより安全性の高いRC擁壁が主流です。

強度・耐久力抜群なRC擁壁(鉄筋コンクリート造)

筆者が購入した土地にもボロッボロの古~い擁壁があり、当然ですが新しい擁壁に造り替えました。

筆者が購入した土地の擁壁

もう擁壁がかなり傾いており、非常に危険な状態でした。

擁壁が孕んでおり(倒壊寸前)非常に危険な状態

土地を購入し登記が済んだ時点からこの擁壁は筆者の所有物であり、仮に倒壊してお隣さんの財物などに損害を与えた場合は筆者が損害賠償責任を負うわけです。

ですのでなる早で造り直しました↓

※もちろん業者に頼んで

コンクリートブロック擁壁

予算の関係でRC擁壁ではなくコンクリートブロック擁壁にしました。

- 既存擁壁撤去

- コンクリートブロック擁壁新設

これで約100万円かかりました。

当然、擁壁は強度抜群の仕様にしましたが。

ちなみにですが、

こういうのは擁壁とは呼びません、普通のブロック塀です。

また、古い擁壁やブロック塀が倒壊して他者の命を奪う事案は全国で発生しているので、ご自身の土地に擁壁やブロック塀がある場合は要注意です(´・ω・`)

周辺環境を確認する

そして現地に行くまでに周辺環境を確認しましょう!

もちろん現地に行くにはその物件の住所を知っていなければならないので、Google mapsで住所を確認してから近くの周辺環境をチェックしときましょう。

チェックする周辺環境の一例がこちらです↓

- 商業施設や公共施設の有無(利便性)

- 嫌悪施設の有無(ゴミ処理場、原発等)

- 住宅街の雰囲気(治安)

- 小学校はあるか(教育)

- 病院はあるか(緊急時)

- 街灯は多いか(治安)

- 公園は近くにあるか(教育)

- 人通りは多いか(治安)

- 車の通行が多いか(環境)

などですね。

夜道が暗いと治安が心配

嫌悪施設の代表格(原発)

周辺環境の確認(ゴミ溜め場、ゴミ屋敷等)

また、物件情報の「用途地域」欄に書かれている用途地域の種類を確認するだけでもある程度どんな地域かはわかるので、「〇〇(用途地域名) 特徴」とかで調べましょう。

良い点も悪い点も特に気になったことだけ書き留めておくのが良いと思います。

筆者の場合ですとこんな感じでした↓

| 良い点 | 悪い点 | |

| メモ | ・角地 ・バス停が目の前 | ・前面道路の幅が狭く交通量が多い ・土地の形が悪い |

自分の車で現地まで行けるのか

自分の車で現地まで行きましょう。

なぜ自分の車で現地まで行く必要があるのでしょうか?

その理由は至ってシンプルで、

です。

(出典:車で狭い道を上手にすれ違うコツ・ポイント)

不動産屋に「あ、社用車でお連れしますよ」と言われても、自分の車で行きましょう!

基本的に前面道路は毎日通るものなので、ここで「対向車とすれ違いが大変だあぁ(;´Д`)」となったらかなりのストレスですからね。

また京都では非常に多いんですが、前面道路が一方通行になっている場合もありますからそういった道路状況は要チェックです。

実際に駐車場に入庫してみる

中古住宅の場合、物件に着いたら実際に自分の車で駐車場に入庫(駐車)してみましょう。

筆者は車体がかなり大きなSUV(マツダのCX-5)に乗っているので、ゆったりと駐車できない駐車場はかなり減点です(笑)

また勾配がついている駐車場も物件候補の中にありましたが、駐車のしにくさなどから結局候補から外しました。

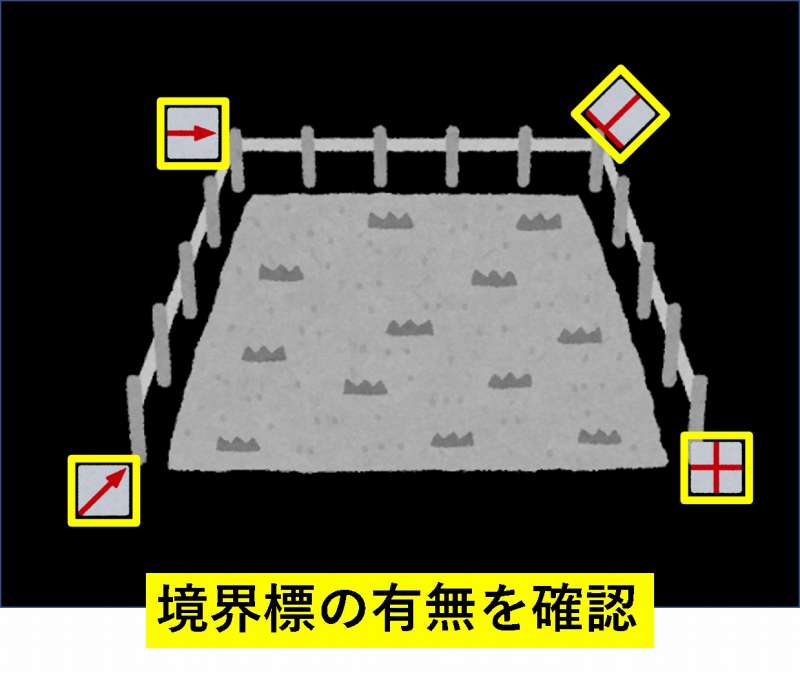

境界標はあるか【※超重要】

車を降りたら、まず真っ先に隣地との境界を確認しましょう↓

とにかく境界標を探してください。

四角形の土地なら境界を示す境界標が(少なくとも)4つあるはずですし、5角形の土地なら(少なくとも)5つあるはずです。

とりあえず境界標をたどって一筆書きできないとヤバいです。

※境界標には様々な種類がある

境界標が無ければ、自分の土地の範囲が確定していないということなので、内覧時に境界標が見つからない場合は売主に必ず契約までに境界標の位置を明らかにするよう言っておきましょう。

そもそも、隣地との境界が明確になっていない状態で土地面積なんか測量できるわけ無いんです、ですよね?

なのに不動産の物件情報にはバシッと「土地面積○○.○○㎡」とか書かれているんです、おかしくないですか?

→土地の範囲が明確でない

→土地面積なんか測れるわけがない

→なのに「○○.○○㎡」と物件情報に載っている

→なぜ?適当な数字?ウソついてる?

この謎について詳しく知りたい方は下で解説しているので、「続きを読む」をクリックして読み進めてください。

5分ほどの寄り道になりますが結構おもしろいですよ(*´ω`*)

そこまでオタク的な内容に興味がない方は無視して読み進めてください(笑)

» 続きを読む(クリックなう!)

さて、上の謎を解く鍵が「公図」と「14条地図」という2つの地図です。

筆者もこれでなかなか忙しい身なのでザックリと説明しますね(笑)

➀そもそも日本の地図の始まりは、明治時代の初期に政府が税金を徴収するために実施した地租改正事業の際に作成されました。

➁明治政府は地方の役人に命じて、土地所有者に自身の土地を測量させて地図を作成しましたが(この地図を公図と呼ぶ)、その作成目的はもっぱら徴税のためでした。

③そのため土地所有者は少しでも税金を減らそうと、実際の面積より小さい面積で申告したり、簡易な測量機器を使用した未熟な測量であったことから、現在の精度の高い機器を使用した測量と比較すると、面積に相当の開きがある場合が多くあります(←超重要

④つまり公図は土地のおおよその位置や形状を示す程度のものなのです。

⑤平成15年 (2003年) 以降「公図なんて曖昧な図面はいい加減やめて、現代の測量技術を用いて精確な地図を作ろう」と、順次更新され始めているのです。

⑥この精確な地図を「14条地図」と呼びますが、日本にはまだまだ公図から情報更新されていない土地も多いことから公図にも一定の価値があるとされています。

⑦14条地図は、たとえ土地に境界標が無くても14条地図を確認すれば境界標を復元できるほど精確ですが、公図から精確な境界標を復元することはほぼ不可能です。

ということで、境界が不明確なのに土地の面積を公言できるのは公図の情報をそのまま引用しているからです。

逆に言えば公図に記された境界情報を基に売買契約を交わすのはリスク大ってことです。

14条地図の整備状況、気になりませんか?

筆者は気になりました。

令和の現代ではもう1%くらいしか残ってないっしょ(笑)

そう思いませんか?

筆者はそう思いました。

だって明治時代って1868年〜1912年のことですし、明治時代初期って言えば1880年頃のことですよ?

1880年頃に集めた土地の情報を現在の日本でも使っていると思いますか?

筆者は思いません。

ということで調べてみました。

都市再生街区基本調査成果からご自身のお住まいの地域がどれくらい現状とずれているかを確認することができます。

※データは2004~2006年の調査結果から順次更新していっている模様で最新の情報でないことに注意

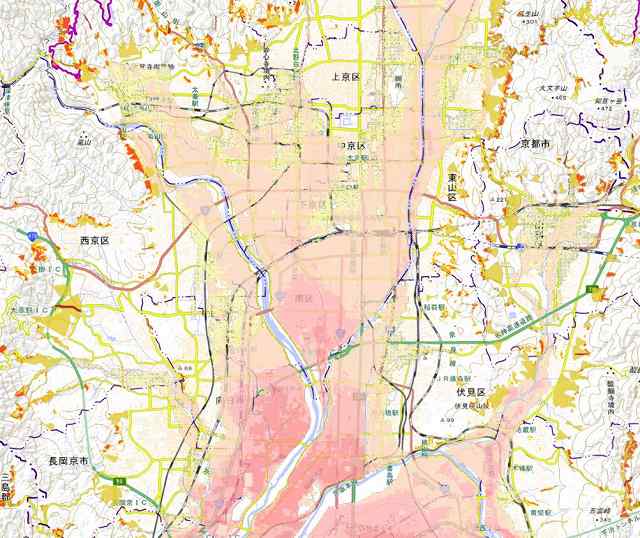

筆者は京都府民なので、京都の一等地である二条城付近の「公図と現況のずれ」を確認してみました。

黄色が「ずれのある地域」、ピンク色が「大きなずれのある地域」です。

では検索結果がこちら↓

ほぼピンクか黄色(;゚Д゚)ウソダロ

※まあ日本全国どこでもこんな感じだと思いますが(笑)

ピンクの範囲はズレが1m以上10m未満ですよ?

つまり、二条城周辺の一等地と言えどもまだまだ14条地図に更新されていないということです。

さてあなたは公図の情報を基に土地の取引をしたいですか?答えはノーですよね。

ということで、記載の土地面積が14条地図を基にしているかは売主か不動産屋に訊いてください。

「公図と14条地図」についてもっと詳しい内容は法務省が公表している公図って何?からご確認ください。

» 折りたたむ

話が逸れました、すみません。

境界標が見つからない場合、売主へはこう言ってください。

「あのー、境界標が全て揃ってないようなんですけど、これは物件引き渡しまでに全て設置して頂けるんですよね?」

と。

筆者の場合、(購入前に境界標を全て確認していたにもかかわらず)土地を購入してすぐお隣さん(老夫婦)が

「この境界標は間違っている、うちの土地は先祖代々もっと広いはずだ!」

と主張し一瞬ヤバそうな雰囲気になったので、すぐに売主に連絡しました。

すると土地家屋調査士(国家資格)が法務局の登記情報を確認し、法的には現在の境界標が有効であり境界は明らかだと証明できたので、向こうも渋々引き下がったということがありました。

もし土地の売主が、

「いや、今まで境界トラブルになったことありませんよ?ですので大丈夫ですよ〜全く心配性ですね〜ハハハ」

とはぐらかしてきても絶対に納得しないでください。

境界明示の義務は売主にあります!

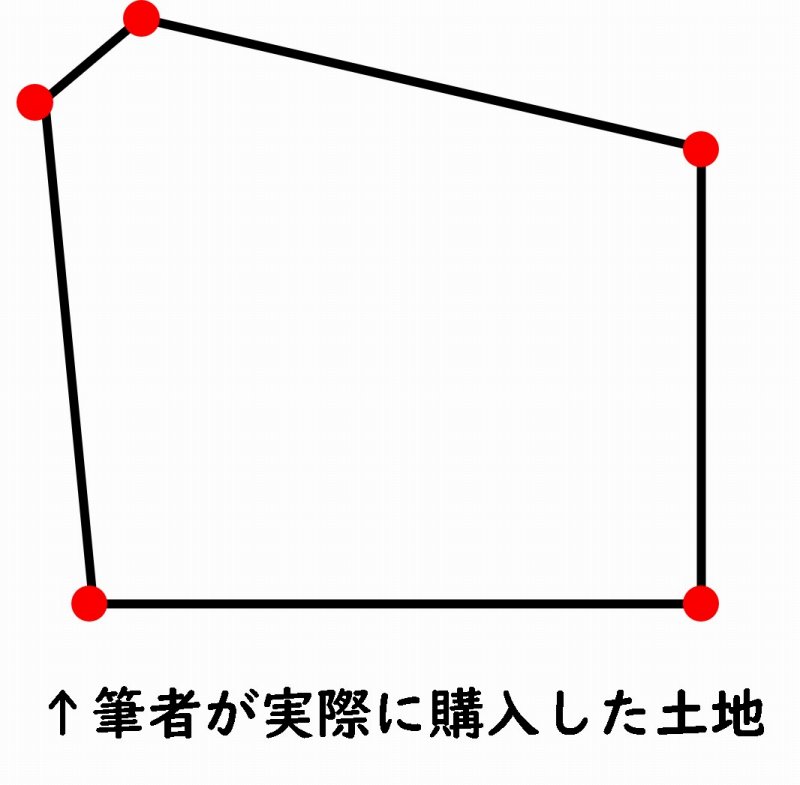

実際に筆者が購入した土地はこんな感じです↓

ちゃんと境界標が5点ありました(#^.^#)ホッ

また、隣家との間にブロック塀などがある場合「それはどちらの所有物か」「維持管理などはどうしているか」も必ず売主に確認しておきましょう。

ブロック塀が境界を兼ねている場合も多い

ブロック塀が倒壊した時などの責任の所在をはっきりさせるためです。

筆者宅にて境界明示のブロック塀を構築している様子

ちなみに上の画像は筆者の土地に境界ブロックを建てている途中の写真で、ブロック塀の所有権は100%筆者にあります。

もし倒壊して隣家に被害があった場合は筆者が損害賠償責任を負います。

特にブロック塀がお互いの共有財産の場合は要注意です、詳しくはこちらの記事をご確認ください↓

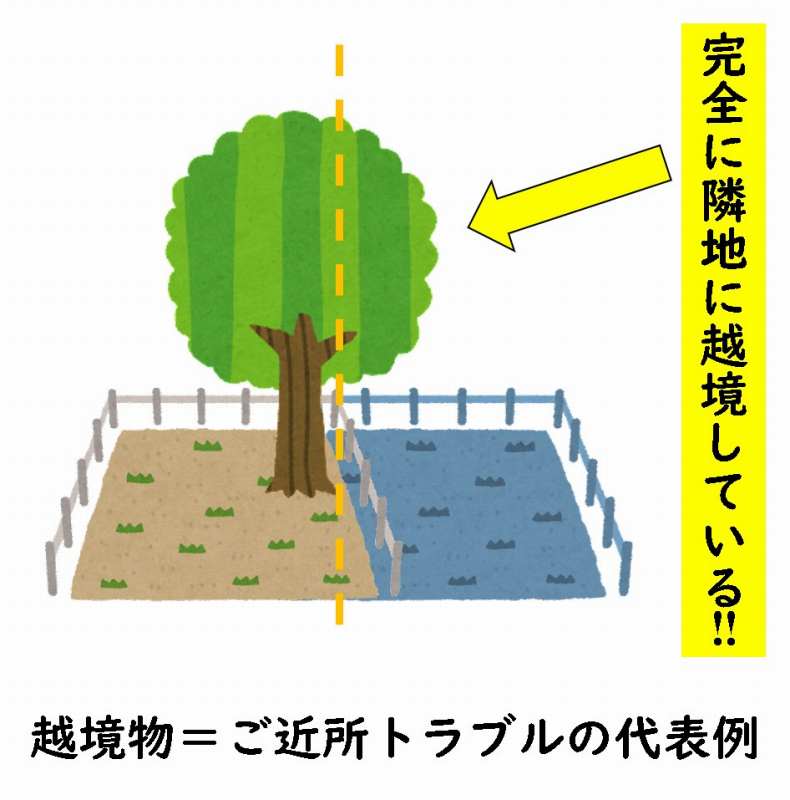

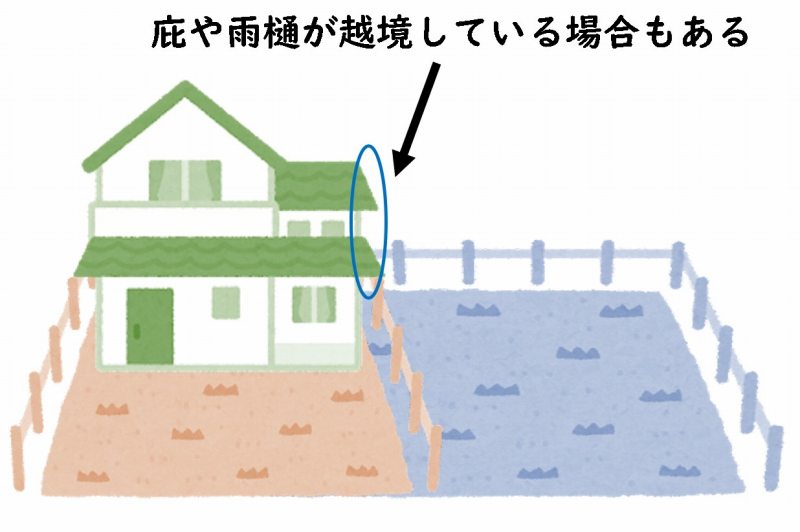

越境物が無いかを確認する

境界標の有無を確認した後は、越境物の確認を行います。

越境物の代表例は樹木です↓

越境物の確認とは、お隣さんの植物や軒などが境界を越えて自分の敷地に入ってきているかを確認することです。

自分の敷地内に他人の越境物があったとしても、勝手に切り落としたりするのは違法らしく、お隣さんの意思で撤去してもらうしか無いそうです。

もしお隣さんの樹木(越境物)に害虫が大発生し自分の敷地に大量飛来したとしても、勝手に切り落とすのは厳禁です。

つまり、越境物はご近所トラブルの元ということです(;´Д`)

越境物があった場合、売主に隣人へ越境物を撤去するよう依頼しておきましょう。

逆に売主側が相手の敷地に越境している場合もあるので、その場合は越境物の撤去を強く要請しておきましょう!

もちろん売主負担で、です。

ガス・水道・下水はどこから引き込まれているか

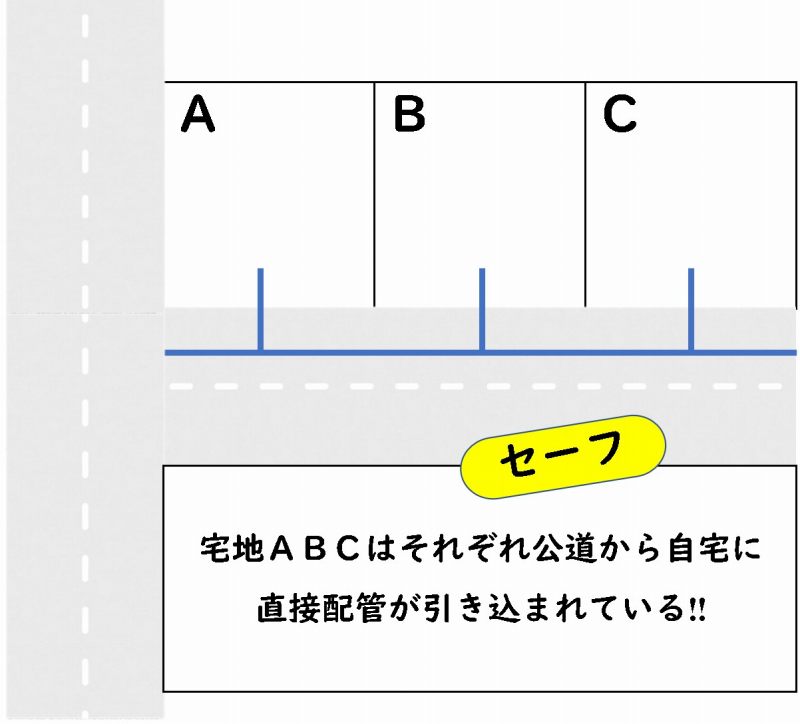

越境物の確認を終えたら、ガス・水道・下水がどこから引き込まれているかを確認します。

コイツらが他人の土地通ってたらエライことやで

要チェックや~

下記のように公道から所有地へ直接配管が引き込まれている場合はOKです↓

↑これはセーフ

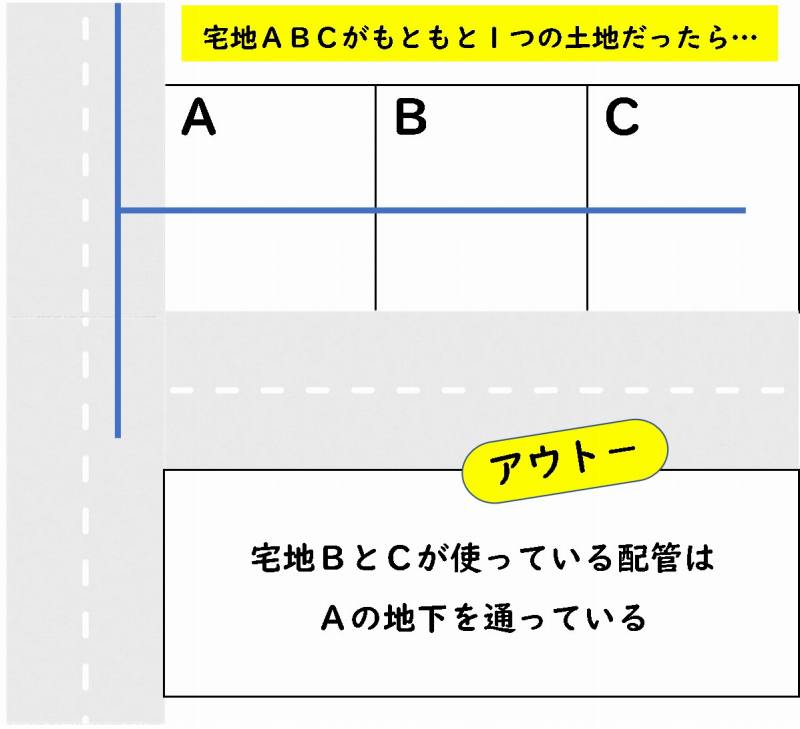

こちらはアウトです↓

↑実はこれ、実際に筆者が購入した土地の様子です。

※筆者注記

筆者が購入した土地はもともと1つの土地を3分割して売っていたので(上のイメージ図通り)、角地(A)を購入した筆者のお隣さん2軒(BとC)はガス菅や水道管を敷設し直すのに100万円以上かかったとか・・・。

「もともとは1つの大きな土地を複数の世帯に分割して売った」などの理由に起因し、ガスや水道管がお隣さんの地下を通って自分の家に引き込まれれている可能性もあるのです。

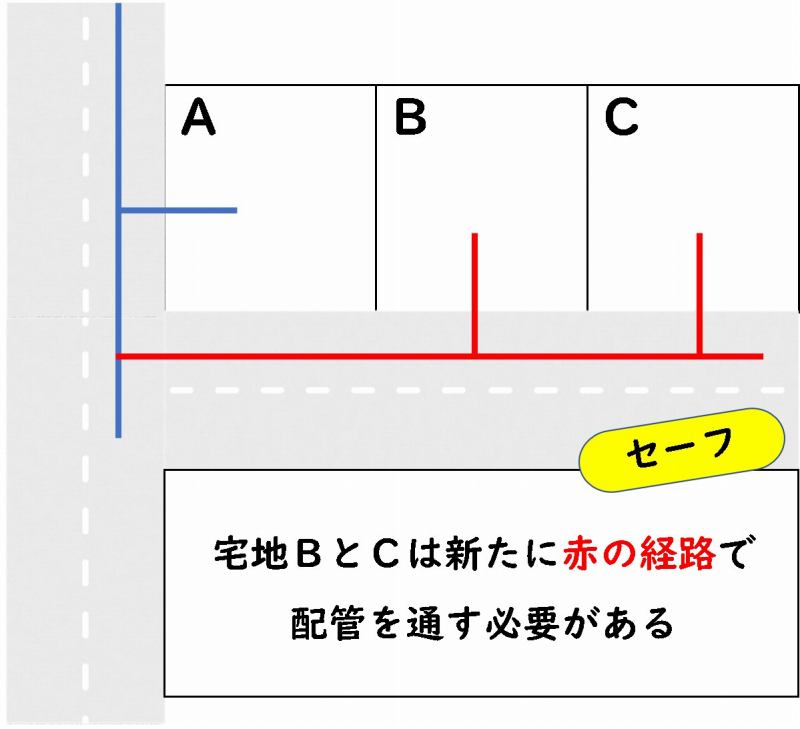

その場合、Aの地下を通っている配管は使わずに改めて公道から配管を通し直す必要があります↓

「自分が使用している配管がお隣さんの地下を通ってるってそんなにヤバいの?」ですってぇ?

もちろん超ヤバいです。

お隣さんと仲が悪かったり、お隣さんがとても素敵な日本庭園を造っていた場合、THE エンドです。

は、うちの土地を掘り返して配管工事したいって?

あんたこの立派な日本庭園が見えへんのか?

工事なんて許すわけ無いやろこのオタンコナス

と拒否されたら、成すすべ無しです。

ライフラインが止まります。

だって相手の土地なのですから、文句を言う権利すらありません。

ですので、公道から自分の敷地まで他人の土地を通らずに直接引き込まれているかが非常に重要なんです。

ではその見分け方を伝授します。

ガス

まず敷地と前面道路との境界線上、もしくは敷地内に下で示したようなガス菅引き込みのサイン(鋲)があればOKです。

ちなみにプロパンガスの物件を都市ガスに換えたい場合、ガス菅を1m引き込むのに1~2万円ほどかかるようです。

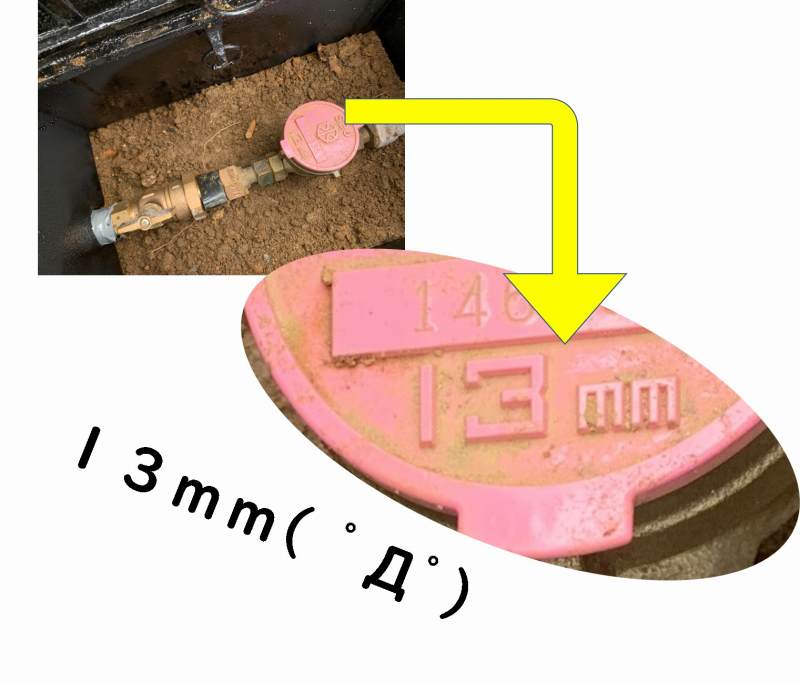

水道

次に水道です!

これも前面道路から直接所有地に引き込まれているかを確認しましょう。

だいたい上のような水道の蓋があると思いますので、一度開けてみましょう。

そこには水道管の口径も表記されているかと思いますが、一昔前の基準である13mmと書いてある場合は、現在主流の20mmに取り換える工事が必要な可能性があるので、要注意です。

古い家では、台所で水を使いながら同時にお風呂でも水を使うと水流がグンと弱くなるらしいですよ。

これが13mmの呪いです(^◇^)

※筆者注記

一条工務店の営業マンに確認したところ、

・普通の一軒家ならたとえ新築住宅でも13mm配管を流用

・高額な工事費用を払ってわざわざ20mm配管にする必要は無い

・13mmの新築住宅でもクレームは特にない

とのこと。

また、その営業マン自身の新築住宅も13mm配管をそのまま流用するとのこと

(水圧に全く不満は無いとも)

滋賀県では13mmが多い、京都では20mmが多いなど地域差もある模様。

「13mmと20mm、どっちがいいの?」についてこちらの方のブログを参考にしました↓

「マイホームを建てるんだけど、水道管の口径を13mmにするべきか20mmにするべきか悩んでいる。工務店からは20mmを勧…

上のブログの要点だけまとめますと、

①自分は13mmでも特に不便は感じない

②13mmの場合、複数個所で同時に水道を使うと確かに水圧は弱くなる

③しかし双方にメリットデメリットがあるので「13mmが時代遅れ」と断罪はできない

ということです。

気になる方は現在お住まいのご自宅の水道管メーターの口径を確認してみてください。

また、土地の上に空き家がある場合は水道メーターがちゃんと止まっているかも確認しましょう。

配管のどこかで漏水している可能性があります!

下水

(出典:納得できる土地選びのポイント3)

さて、下水についても上のような桝(ます)が敷地内にあるかを確認しましょう。

前面道路にマンホールがある場合は、直接引き込まれている可能性が高いらしいです。

汚水を見分けるのは至って簡単、蓋に書いているからです(笑)

ほら。

マンホールって子供の頃は遊びで開けたりしてましたけど、あれ下水なんですね(;゚Д゚)キッタネー

本項目を執筆するにあたって、参考にさせて頂いた情報源を以下に示しますので、気になる方は是非一度ご覧ください↓

» 参考情報源一覧(クリックで開く)

土地探しから家づくりをスタートする場合、土地を見に行く事が多々あるかと思います。その際、ライフラインが敷地内に引き込みさ…

納得できる土地選びのポイント3:東京都江戸川区の賃貸・売買なら陽光産業株式会社トキビル不動産におまかせ!物件情報を豊富に…

宅建協会会員業務支援サイト「ハトサポ 」へのログインはこちら…

» 折りたたむ

振動・音・臭いなどを確認

さて、ライフラインの引き込み状況を確認し終えたら、物件の周辺環境を確認する意味で振動・音・臭いなどを体で感じましょう。

「農場が近い」とか「カラオケ屋が近い」とか「線路が近い」など、不快要素はそこら中に転がっています。

ファミリー層が多く住む地域の物件を買う場合、「22時くらいまである程度うるさいかもしれないな」とかです。

少なくとも異なる時間帯で2回ほど内見すれば、ある程度の周辺環境がもたらす問題を想像できるのではないかと思います。

確認すべきポイントにはしっかりと時間を使いましょう。

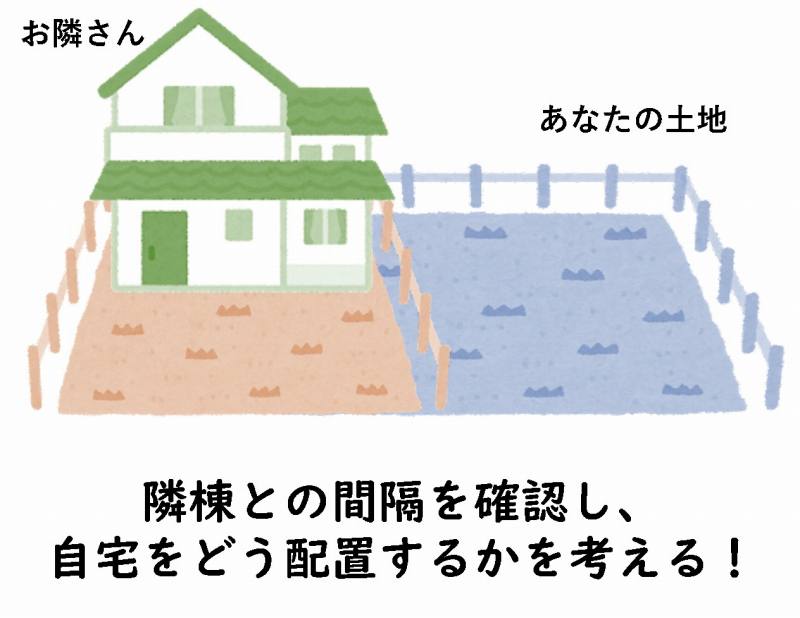

お隣さんの土地&建物を確認

次はお隣さんの土地&建物を確認しましょう。

お隣さんの家の配置によっては、間取りや庭の位置、リビングの窓の向きなども限られてくることがあります。

周りの環境を確認しながら家をどう配置するかを考えましょう。

代表的なものは以下の4点です↓

- 駐車場の位置

- 庭の位置

- 玄関の向き

- リビングの窓の方向

不動産のプロの多くが「家の間取りより先に、駐車場と庭の位置を決めろ」と言います、参考までに。

たまにお隣さんとの家の間隔(隙間)が、人間一人がギリギリ通れるくらいキチキチに詰められて立っている物件があるそうです。

と言うか筆者が住む京都市にはそんな家がいっぱいです(・ω・)

建物同士が近すぎるのも損しかありません!

建物同士が近いと空気の流れが悪くなり、湿気も滞留しやすく、シロアリなどを呼んだりカビが生えやすくなるので、なるべくなら避けたいポイントです。

しかも!

外壁塗装工事をする際に、隣棟との間隔が狭すぎると足場を組めないという問題も起きてしまいます。

→足場が組めない

→外壁塗装工事ができない

→その面の部屋は雨漏れのリスクが飛躍的にアップ👆

→カビ大発生で不衛生極まりない

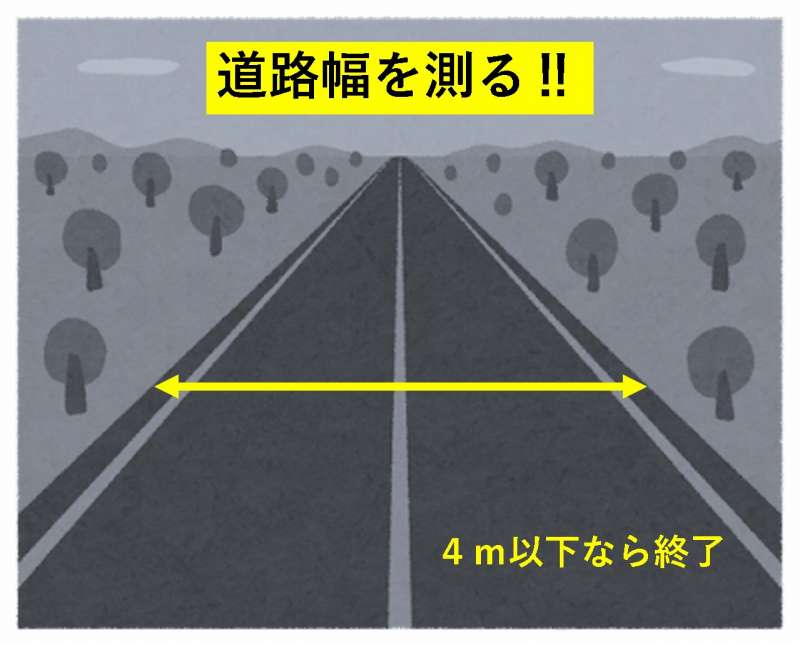

前面道路の幅員を測る

所有地が接している道路(前面道路)の幅によっては、その土地は再建築不可である可能性があります。

土地の価値は前面道路の価値で決まる

そう言われるくらい前面道路は重要なようです。

公道私道問わず前面道路に4m以上の幅員があればとりあえずは安心ですが(再建築可能)、①でも説明したように4mだとすれ違いがかなりストレスです。

販売図面に「接道状況:南東4m公道」などと書かれている場合、本当に4m以上あるのかを必ず測りましょう!

4mに満たない場合はそもそも家を建てることができませんので。

土地を買ってから「え、家建てれないの?( ゚д゚)」となりますよ。

ゴミ集積所を確認する

そして最後に、その自治体のゴミ集積所がどこにあるかをキョロキョロと確認しておきましょう。

なぜならゴミ集積所にはゴミが山のように集まるからです(笑)

そしてゴミの臭いをプンプンさせたゴミ収集車が頻繁に通ることになります。

ゴミ収集に携わる方々には本当に感謝しております。

しかもしかも、ゴミ収集の利便性を考慮しゴミ集積所は角地や大通り沿いに設定されることが多いですが、よくカラスやネズミに荒らされてぐちゃぐちゃになるんです!!!!

(出典:カラスに荒らされたゴミ集積所)

もちろん生ゴミなどが散らばった場合は、ゴキさんやネズミさんたちが大集合致します。

そして彼らはいずれあなたの家に…というのが冗談じゃなく起こります。

さいごに

ということで、土地探しで失敗しないためにチェックすべきポイントをまとめました。

下見時に売主同席の場合は、あまり重箱の隅をつつくように何から何まで細々と見ないように、せめて神経質な買主だと思われないように心がけましょう٩( ”ω” )و

「この土地に決めた!!」と思って買い付け証明書を出しても、"後々トラブルになるうるさい客"だと思われたら売却を断られる可能性がまあまああるらしいです。

土地が売れるのにわざわざ断る売主なんているか?

と思いきや、結構いろんなYoutuberの方が注意してました。

ここまでお読み下さりありがとうございました!

関連記事はこちら↓

こんにちは、RYOです。本記事では「中古住宅のリフォーム」ではなく「新築住宅」を買いましょう、という話をします。ご存知の方も多いと思いますが、新築住宅は初めの数年間の価格の下がり幅が特に大きいんです↓(出[…]

こんにちは!本記事は、土地や建物探しをしている方々に向けて販売図面の読み方をまとめたものです。販売図面ってあれですよね、SUUMOとかでよく目にする物件情報のことですよね。(↑販売図面の一例)物件詳細[…]

こんにちは!本記事は、土地や建物を探している方々に向けて販売図面の読み方をまとめたものです。販売図面ってあれですよね、SUUMOとかでよく目にする物件情報のことですよね。(↑販売図面の一例)物件詳細情[…]

高気密住宅のスゴさを一度知ると、自分の家のC値(すき間の大きさ)が一体いくらなのか、絶対に知りたくなります(笑)「高断熱住宅」をひたすら褒めまくった前回の記事に続いて↓[sitecard subtitle=関連記事 […]

「耐震等級3」をひたすら褒めまくった前回の記事に続いて↓[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ryo-yasukawa.com/seismic-resistance-earthquake/ […]

本記事では「耐震等級3のスゴさ」について書いていきたいと思います。初めに言っておきますと、本記事は「耐震等級」に関する知識を幅広くまとめているのでとにかく長いです、が最後まで読み切って頂いた方は耐震等級素人を卒業できることを[…]

こんにちは、RYOです。筆者筆者は最近マイホーム購入について考え始めた30歳なりたての住宅ド素人です「高気密住宅」をひたすら褒めまくった前回の記事に続いて、[sitecard subtitle=関[…]

興味深そうなタイトルがあれば是非観ていって下さい!

» 参考動画一覧(クリックで開く)

人生を変える選択!新築戸建てVS中古戸建て~選びかたをわかりやすく解説~

【戸建購入】新築戸建・中古戸建に関する「必ず知っておきたい7つのポイント」(基礎編・前編)を解説します!需要が高まる郊外の戸建ですが、マンションから買い換える方などは必見です!

【中古戸建】戸建購入時に要注意な6つの視点!中古戸建のみならず新築戸建を買う前に必ず見てください! 戸建購入に必要な7つの基礎知識の続編です。

中古住宅購入する場合の5つのポイント!業者は知ってても語らない!法改正では守られない!

『古い擁壁やり変えていない建売住宅の購入を検討しています』私の回答はズバリ「〇〇!!」【頭に入れておく、たった一つのこと】

失敗しない中古戸建て見学時の建物周辺のチェックポイントについて解説!

【間取りで決まる!】買っちゃダメな中古戸建って?戸建住宅の資産価値を落とす要素とは?? #買っちゃダメな中古住宅

【朽ちる空き家】知らなかった…空き家になった実家は掃除だけだと家の寿命が短くなる!

【素人でもできる】「地震に強い建物の見極め方」を一級建築士がわかりやすく解説

【激怒】雨漏り診断に命を燃やす男 プロ診断士・米田に密着《雨漏り調査のプロ:後編》

傾斜地には細心の注意が必要です!見分け方のコツを伝授します。

擁壁について詳しく解説してみた。想定外にお金がかかります。住宅建築では。

【初心者必見】創業50年の工務店社長が「買ってはいけない土地TOP3」を解説!!

外壁にひび割れ!?クラックの補修は必要?【街の外壁塗装やさん】

外壁のひび割れ・クラックの補修は必要?【プロが解説!街の外壁塗装やさん】

基礎の 「ヒビ」 「クラック」 のお話 「クラックスケール」 を使ってみる

基礎断熱ではなく床下断熱を採用する理由とは?床暖房がなくても床が冷えない秘密を公開します!

ホームインスペクションの仕事に密着、プロは不動産のここを見る!

【新築住宅】建築士が建てた娘の家1、建築費原価すべて公開します!設計・施工管理自分でやればここまで安くなる!part1

それ聞かなくて、本当に大丈夫? 不動産内見時、これだけは聞きたい売主さんへの質問!

不動産投資でよく見る「公図」と「14条地図」の違いとは? 不動産プロデューサーが解説 @アユカワTV

» 折りたたむ