今回は、現在のドイツ地方に存在した「神聖ローマ帝国」を繁栄させたハプスブルク家について説明します。

このテーマは前後編に分かれており、それぞれの解説範囲は以下の通りです↓

前編:ハプスブルク家の始まり~ハプスブルク家の分裂まで(←今回)

後編:ハプスブルク家の分割~ハプスブルク家滅亡まで

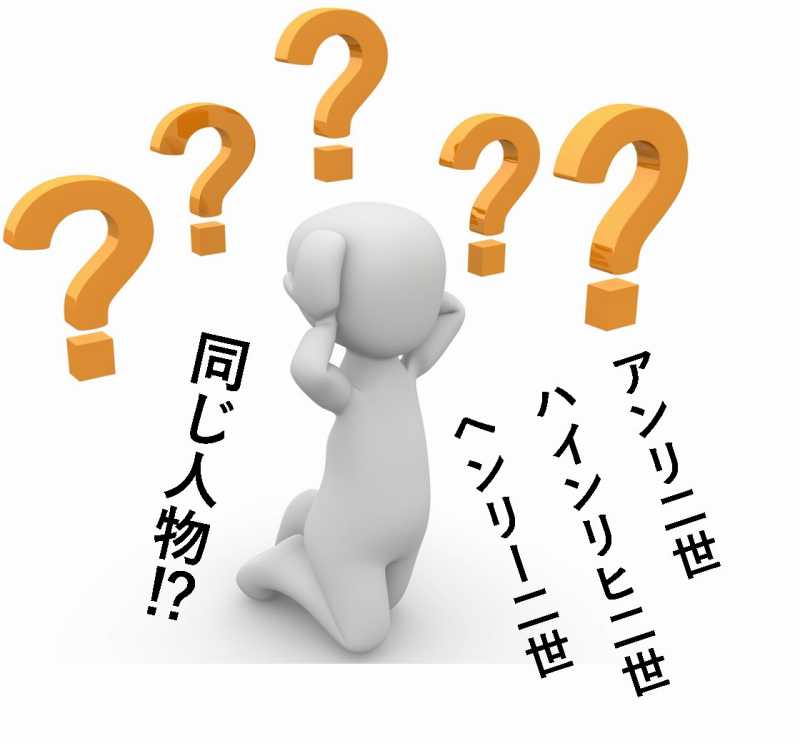

中世ヨーロッパは○○一世とか△△三世とかややこしい名前が多数出てくるのですが、覚える必要はありません!!

誰の息子とか従兄弟とか孫とかコロコロ名前が変わって筆者は覚えきれませんでした(;^ω^)

» 筆者が名前を覚えるのを諦めた理由↓(クリックで開く)

みてください。

- アンリ二世

- ハインリヒ二世

- ヘンリー二世

は(同じ時代なら)全て同じ人物を指します。

ただ、フランス語読みかドイツ語読みか英語読みかの違いなんです。

これと同じ並びで、

- シャルル

- カレル

- カール

- カルロス

- チャールズ

も全て同じ人物を指します。

・・・。

» 折りたたむ

ということで、名前を暗記するのは無理ゲーでした。

まあ、大事なのは時代の流れです!!!(←自分への言い訳?)

頭の中で絵本を読むように想像力を働かせればそんなに難しい話では無いと思います。

個人名はすっ飛ばしてください。

では始めます。

神聖ローマ帝国とは

そもそも神聖ローマ帝国とは、962年から1806年まで844年間ドイツ王によって統治されていた諸地域の総称です。

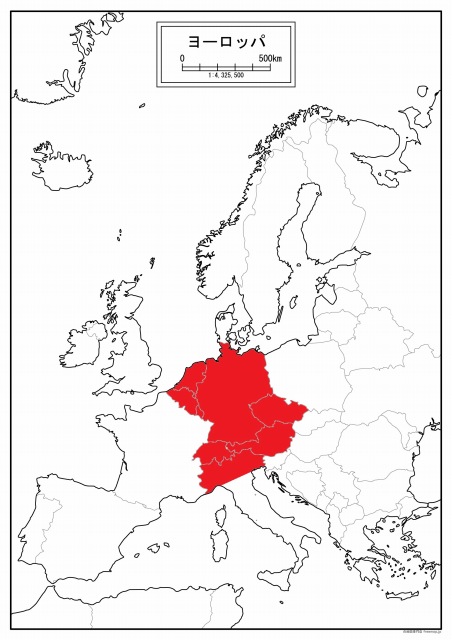

神聖ローマ帝国の領地

現在のドイツ&オーストリア&チェコ&イタリア北部を中心に存在していた国家で、ハプスブルク家はこの神聖ローマ帝国の皇帝を代々務めました。

と思った方、そうなんです。

あとでその話も出てきますが、神聖ローマ帝国はローマを持たないんです(´・ω・`)

神聖ローマ帝国建国まで

まずは大前提として、超簡単に神聖ローマ帝国建国までの流れをおさらいします。

- ローマ帝国の存在

3~4世紀頃、現在のフランス・ドイツ・イタリアなどの地域(いわゆる西欧)にはローマ帝国という一つの帝国がありました。 - ゲルマン人大移動と西ローマ帝国の滅亡

紀元前4~6世紀に起きたゲルマン人大移動のせいでローマ帝国は東西に分かれ、西ローマ帝国は混乱状態が続き分裂から80年後に滅亡しました(逆に東ローマ帝国は1,000年以上続いた) - ゲルマン人国家とフランク王国

西ローマ帝国の跡地に乱入したゲルマン人が次々に国家を建設し(主に7カ国)、そのうちの1カ国に「フランク王国」がありました。 - フランク王国の延命政策

フランク王国の国王は地元民との融和を図るためにキリスト教の正統派に改宗するなどして、徐々に力をつけていきました。 - カール大帝が西欧統一

他のゲルマン人国家が次々に滅びていく中、キリスト教会との結びつきを強めたフランク王国のみ生き残ることができ、西暦800年にフランク王国のカール大帝が西ヨーロッパを統一しました。 - フランク王国分裂

カール大帝には3人の息子がおり、それぞれに平等に土地を分割する「分割相続制」をとっており、カール大帝の死後、フランク王国は3つに分かれました(西フランク&中部フランク&東フランク) - 兄弟喧嘩と現在

領土を拡大したい3兄弟は次第に争い始め、中部フランクを継承した長男が死んだのをいいことに残りの兄弟でさらに土地を分割しました(それが現在のヨーロッパの地図と一緒) - 東フランク王国から神聖ローマ帝国へ

「西&中部&東」の3つのフランク王国のうち、東フランク王国のオットー1世が最も軍事的に優れており、結局東フランク王国が名誉あるキリスト教会の守護者になりました。

この「東フランク王国」がそのまま「神聖ローマ帝国」に呼称が変わりました。

(※東ローマ帝国からビザンツ帝国に名前が変わったのと一緒です。どちらも同じです。)

上で長々と述べてきた神聖ローマ帝国の前身の東フランク王国の歴史は、以下の記事に詳しく書いてありますのでご参照ください。

RYOです今回は「東フランク王国のオットー一世がローマ教皇から戴冠されたことでドイツ地方に神聖ローマ帝国が生まれ、ハプスブルク家がそれを受け継ぐまで」をまとめたいと思います。「長々と色々言ってるけどさ、そもそも東フラ[…]

ハプスブルク家の始まり(10世紀?)

もともとハプスブルク家は10世紀にスイスで興り、1273年にルドルフ一世が同家で初めて神聖ローマ皇帝に即位し、後にヨーロッパの覇権を握る超巨大帝国へと変貌します。

「ハプスブルク家」という名は、同家の祖がスイスのアールガウ地方に築いた城「鷹の城(ハービヒツブルク城)」と呼ばれたことに由来しています。

ハービヒツブルグ城(出典:wikipedia)

現在この城は「ハプスブルク城」と呼ばれているそうです。

ルドルフ一世が神聖ローマ皇帝に即位(1273年)

この章にタイトルを付けるなら、ズバリこれ。

ハプスブルク伝説の始まり

1273年、ハプスブルク家で初めてルドルフ一世が神聖ローマ皇帝に即位しました。

「皇帝に選ばれるなんて、ハプスブルク家は初代から超天才じゃん(;・∀・)」

と思った方、それが違うんですよ。

当時の神聖ローマ帝国は、ドイツ王が存在しない「大空位時代」を経ていたので、ドイツの有力諸侯は

と考え、(当時は無名の)スイス地方の一諸侯に過ぎなかったハプスブルク家のルドルフ一世を大抜擢したと言われています。

「私がルドルフ一世だが、なにか用かい?」

※ルドルフ一世の容姿については不明

しかしそれからの歴史を見ると、ルドルフ一世は能力がないどころかとても優秀な人物だったようです。

マルヒフェルトの戦い(1278年)

1278年、ルドルフ一世は自分の神聖ローマ皇帝即位を認めなかった「オットカール二世(オタカル二世)」を『マルヒフェルトの戦い』で破り、オーストリアの地を得ました。

オーストリアと聞いて「あーあそこね」とすぐに地理関係を理解できる人は少ないと思うので現在のオーストリア(首都は音楽の都ウィーン)の地図を下に示します。

下図の灰色の部分がオットカール二世が統治していた領地で、ルドルフ一世はこのうちのオーストリア地方を獲得したというわけです。

これがハプスブルク家の繁栄の始まりとなり、ルドルフ一世は後のハプスブルグ帝国の始祖として伝説化されました。

領邦国家

ここで一つ、重要なことを言っておきます。

神聖ローマ帝国内の一領主オットカール二世がルドルフ一世と戦って敗れたんです。

つまりオットカール二世もルドルフ一世も同じ神聖ローマ帝国内の一領主なんです。

え?(;・∀・)

と言うのも、神聖ローマ帝国は領邦制を採用している領邦国家(りょうほうこっか)の集合体なのです。

領邦国家

神聖ローマ帝国は一つの統一された国家では無く、○○公とか△△公とかの集合体

なので神聖ローマ帝国皇帝と言えど、名目上皇帝として領邦国家群の代表として君臨しているけれど、カリスマ性があるとか実力が有るとか支配地域が広いとかはあんまり関係が無いんです。

アメリカ合衆国が50州にそれぞれ分かれて独立しているのと似ています。

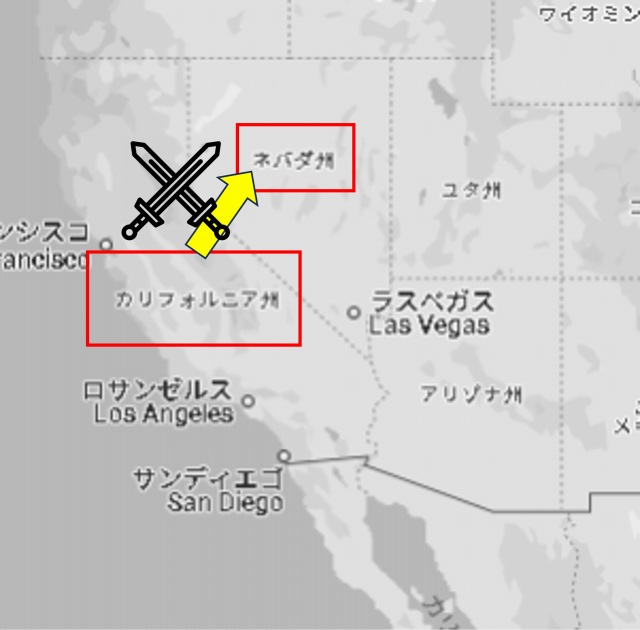

カリフォルニア州がネバダ州を攻撃するのと同じ

神聖ローマ帝国は大小合わせておよそ300の領邦国家に分かれていました。

その中にオットカール二世とかルドルフ一世とかがいたんです。

その領邦国家同士が神聖ローマ帝国内外で争って徐々に自然淘汰されていきました。

なぜ領邦国家になったのか?

ここからはおまけです。

領邦国家っていわゆる「独立国家共同体」みたいなもんなんですけど、なぜそういう国家体制になったのか。

その理由は歴代の神聖ローマ皇帝の「イタリア政策」が原因なんです。

イタリア政策

神聖ローマ皇帝がキリスト教の本拠地、イタリアにあるローマ教会を手中に治めようとした政策

※この時代のヨーロッパは「キリスト教最強時代」であり、「ローマ教会」はキリスト教の最高峰の教会。

さっきチラッと出てきましたが、神聖ローマ帝国って実は「ローマ」を領地として持っていないんです。

神聖ローマ帝国という名は、

キリスト教の最高権威であるローマ教会の守護者として認められた帝国

という意味で、決してローマを自国の領土として統治していたわけでは無いんです。

ローマへ進軍する神聖ローマ帝国軍

なので神聖ローマ皇帝は代々ローマを傘下に収めようとイタリア政策を行ってきたのです。

その結果、肝心のドイツ地方の統治を適当にしていたので有力諸侯が次々に出現し力を持って、神聖ローマ帝国はイタリアもドイツもどっちも統一できないどっちつかずの状態になっていたんです。

では次にハプスブルク家のオーストリア統治について見ていきたいと思います!