RYOです

今回は「東フランク王国のオットー一世がローマ教皇から戴冠されたことでドイツ地方に神聖ローマ帝国が生まれ、ハプスブルク家がそれを受け継ぐまで」をまとめたいと思います。

「長々と色々言ってるけどさ、そもそも東フランク王国ってなに?(゜-゜)」

って方は先にこちらをお読みください↓

RYOです今回はフランク王国建国と分裂までを説明します。フランク王国と言えば、ずばり西ヨーロッパの原点です!※フランク王国の勉強をしてからヨーロッパに行けば無学で行くより10倍楽しめます。5回にわたってヨーロ[…]

ここまでの流れを復習

東フランクの話をする前に、東フランク成立までの流れをざっと復習します。

➀ローマ帝国がゲルマン人大移動により東西に分かれる

» 続きを読む

②そのまま西ローマ帝国が滅亡し、跡地にゲルマン人国家が乱立する(主に7つ)

③改宗やカトリック教会への献身を忘れなかったフランク王国のみが生き残る

④フランク王国のカール大帝が西ヨーロッパを統一し、カトリック教会の正式な守護者となる(スゴイ!!!!)

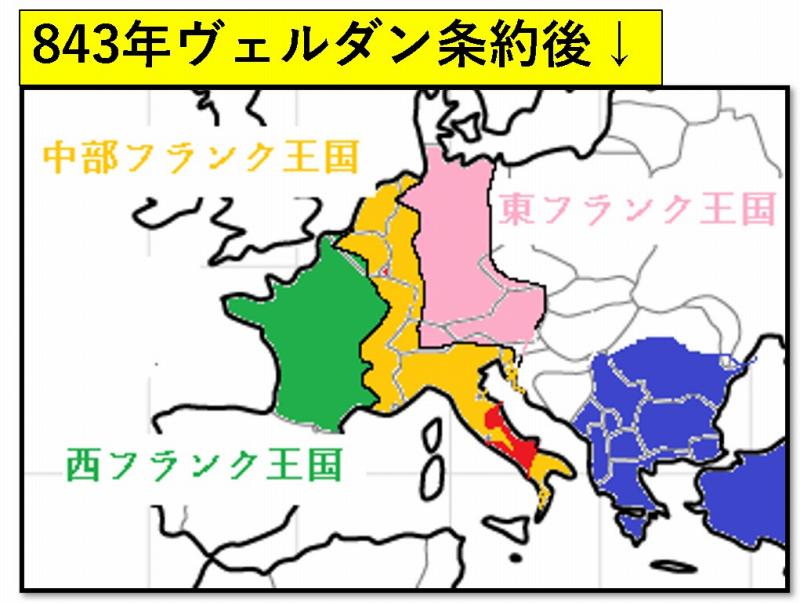

⑤しかし分割相続制により、フランク王国の領地が兄弟3人に等分される(843年=ヴェルダン条約)

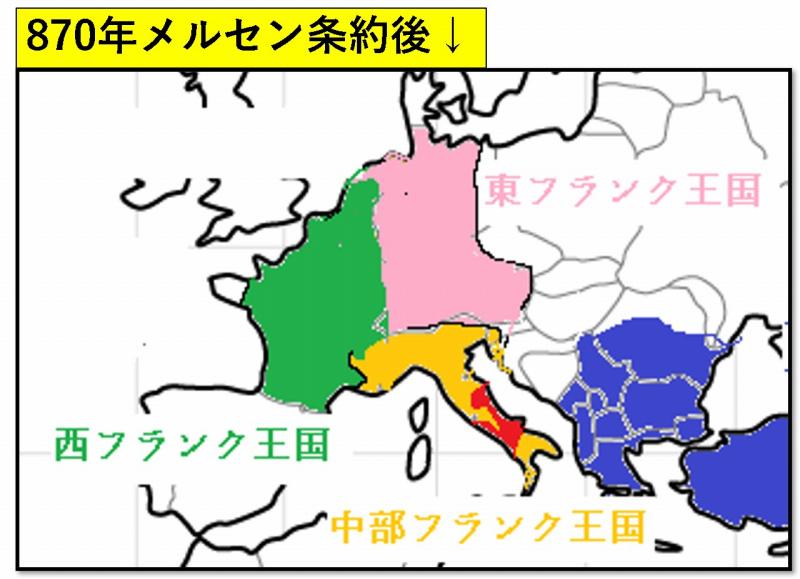

⑥中部フランクを有する長男の死後、次男2人が中部フランクの領地をさらに奪う(870年=メルセン条約)

⑦実際に自分を守ってくれる立場のカトリック教会の本音は「最も実力のある者に戴冠したい」ということ。

⑧結局、東フランクのオットー一世が新たなキリスト教の守護者となった。

» 折りたたむ

どうでしょうか?

ここまで読んでもまだ「は?( ̄д ̄)なに言ってんだコイツ・・・。」と思う人は残念ながらこの先を読む資格はありません(笑)

先にフランク王国成立から分裂までを説明している記事を読んで下さい↓

RYOです今回はフランク王国建国と分裂までを説明します。フランク王国と言えば、ずばり西ヨーロッパの原点です!※フランク王国の勉強をしてからヨーロッパに行けば無学で行くより10倍楽しめます。5回にわたってヨーロ[…]

フランク王国はメロヴィング朝のクロヴィスの改宗に始まり、ピピンの寄進などでラヴェンナを教皇に寄進したカロリング朝がずっと続いていました。

西暦800年にはフランク王国のカール大帝が西ヨーロッパを統一しましたが、その3人の息子(カール大帝の孫)たちに領地を分割相続したので(普通は長男が全てを相続する)、息子たちは↓のようにそれぞれの領地を獲得しました。

それが

「西フランク王国」

「中部フランク王国」

「東フランク王国」

でした。

まあ最終的に870年のメルセン条約で、下のようになりました↓

この上の地図↑が現在の西ヨーロッパの地図になった↓、という話が前回までのあらすじですよね?

ではこの続きから話していきます(;^ω^)

カロリング朝が滅亡し、ザクセン朝が建国される(911年)

しかし、西フランク&中部フランク&東フランクでも徐々にカロリング朝の跡継ぎがいなくなり、東フランクでは911年にルートヴィッヒが死去したことによりカロリング家が断絶しました。

分裂した3つの国でカロリング朝が途絶え諸侯が分立し、これでカロリング朝終了です。

カロリング家の人間が途絶え、東フランク王国で次に出てきたのがザクセン家の人間でした。

これからの呼び名は「東フランク王国」では無く「ドイツ王国」となり、その後「神聖ローマ帝国」になりました。

ややこしいので、漠然とご理解ください↓

911年 カロリング朝滅亡(東フランク王国)

911年-918年 フランケン朝(ドイツ王国)←一代だけわけわからん国王が混じってる

918年-962年 ザクセン朝(ドイツ王国)

962年-1806年 ザクセン朝(神聖ローマ帝国)

※カロリング朝滅亡後、一代だけフランケン家の人間が国王となり、その後ザクセン家に引き継がれます。

当然すんなりとザクセン家の人間が国王になれたわけでは無く、当時ノルマン人やマジャール人の侵攻に対して彼らを追い払って手柄を立てたのがザクセン家のハインリッヒ一世だったからなんです。

ここからザクセン朝の時代になり、ハインリッヒ一世の息子オットー一世が神聖ローマ帝国の初代皇帝になりました。

オットー一世の戴冠と神聖ローマ帝国成立 962年

ドイツ王国(旧東フランク王国)のハインリッヒ一世は東から攻めてきたマジャール人たちを見事に撃退しザクセン朝を開きました。