ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回はロマネスク建築について説明します。

» 恒例の挨拶(クリックで開きます)

※明言しますが、西洋建築の勉強をしてからヨーロッパに行けば無学で行くより100倍楽しめます。

※「この部分がわかりにくいです」とか「これはどうなんですか?」などの質問やコメント等ありましたら遠慮なく下部のコメント欄からお問い合わせください!

» 折りたたむ

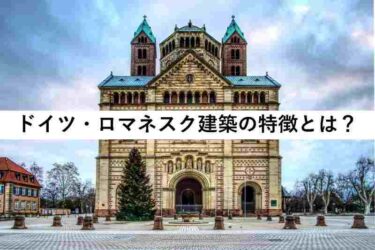

本記事は「ロマネスク建築の特徴4つ」を解説しています。

ロマネスク建築の特徴4つ

この章の特に重要な点を挙げると以下の4点になります↓

➀重厚な石積みの外観

②トリフォリウム

③ヴォールト

④小さい窓、暗い堂内

それぞれ解説します。

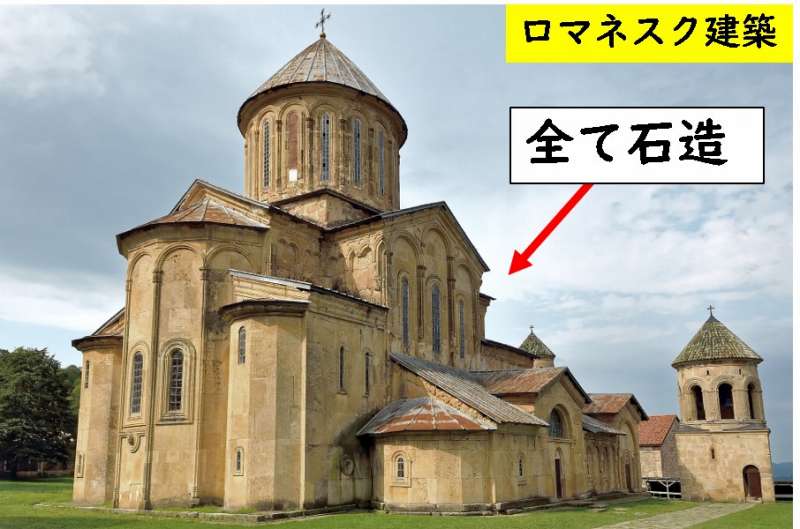

➀重厚な石積みの外観

ロマネスク建築の特徴の一つ目は重厚な石積みの外観です↓

なぜ重厚な外観かと言うと、「めちゃくちゃ重い天井を支えるため」で、逆に言えば重厚な外観にならざるを得なかったとも言えます。

ロマネスク建築家「どうやったら、あんな重い石で天井を造れるんだ!!?」

また重い天井を支える分、壁を厚くしなければならなかったので高く造れなかったとも言えます。

初期のキリスト教教会(ロマネスク建築完成以前)では木造の露出小屋組とするのが普通でしたが、

↑初期のキリスト教会(屋根は木造、壁は石造)

ロマネスク建築では石造天井を架ける試みが熱心に行われました。

この試みにより、教会をより「外界から隔離された建物」にしようとしたのです。

ロマネスク建築の基となった、初期キリスト教建築についてはこちらで紹介しています↓

ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回は初期キリスト教建築について説明します。[show_more more=恒例の挨拶(クリックで開きます) less=折りたたむ color=#0066cc lis[…]

②トリフォリウム

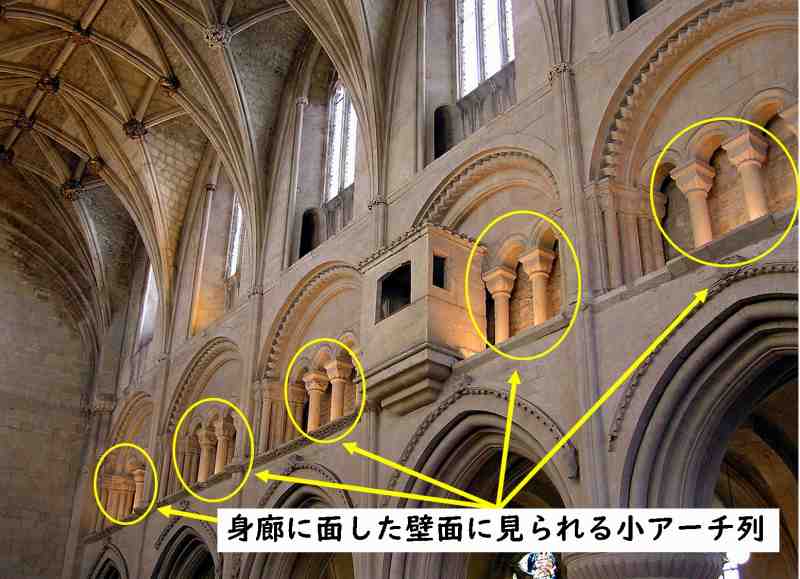

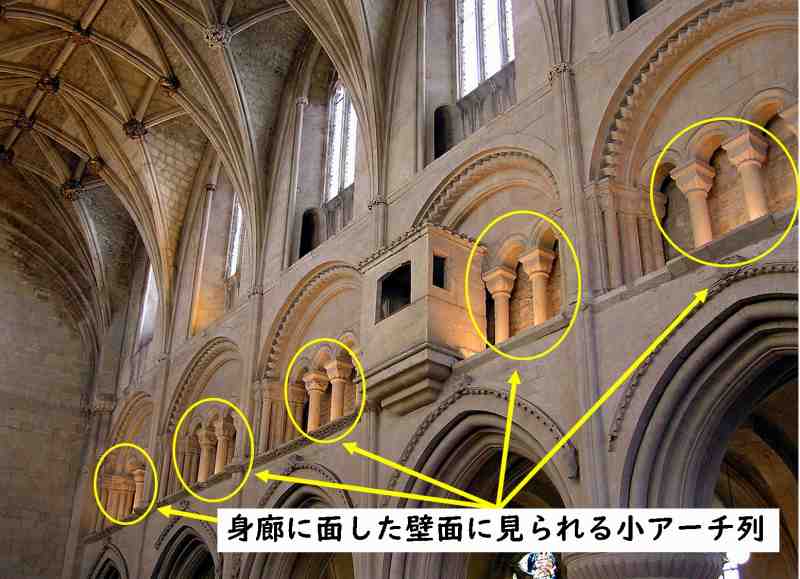

ロマネスク建築の特徴の2つ目は「トリフォリウム」です。

トリフォリウムとは身廊に面した壁面にみられる小アーチ列のことです↓

ゴシック建築ではこのトリフォリウムがアーケードとなって背後を壁内通路としますが↓

ロマネスク建築では盲アーチか単純な開口のままです。

つまり「実用的には何の意味もない窪み」です。

これが光を取り入れるための窓なら「クリヤストリー」ですよね。

また後で出てきますが、側廊の2階部分をトリビューンと呼び信徒が2階から典礼を見たりできるようになっています。

例えばこれは↓

(下から大アーケード、トリビューン、クリヤストリーの三層構成)

当然、トリビューンの上にトリフォリウムがある場合は身廊立面は四層構成になりますが、ロマネスク建築ではそんな構成は滅多に見られません。

トリビューンとトリフォリウムの違い

ここまでお読み頂いた方、きっとこう思ったと思います。

「トリビューンとトリフォリウムの違いってなんや?」

と。

参考書には以下のような説明が載っています↓

トリフォリウム:片流れ屋根を架けた側廊の屋根裏

トリビューン:側廊を2階建てとしたときの階上廊

両者の違いを理解するのに筆者は1週間以上かかりました…。

結論から言えば、要するに「屋根裏とみるか通路とみるか」ということでした!

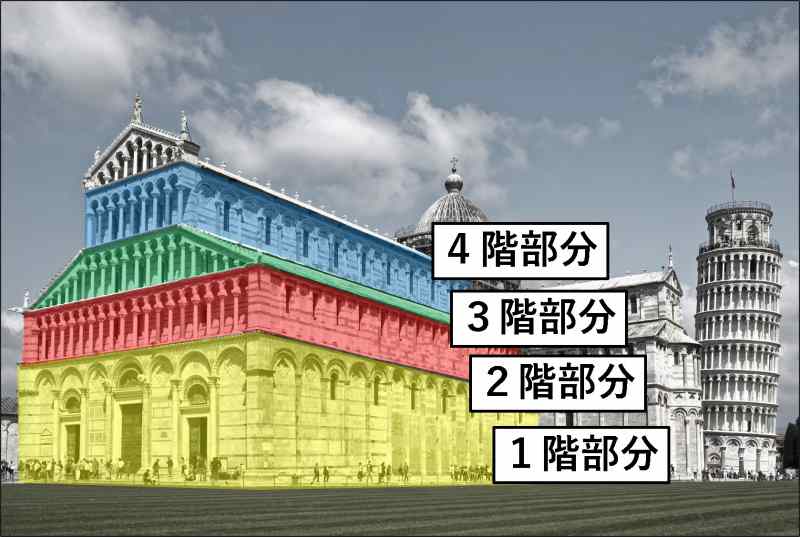

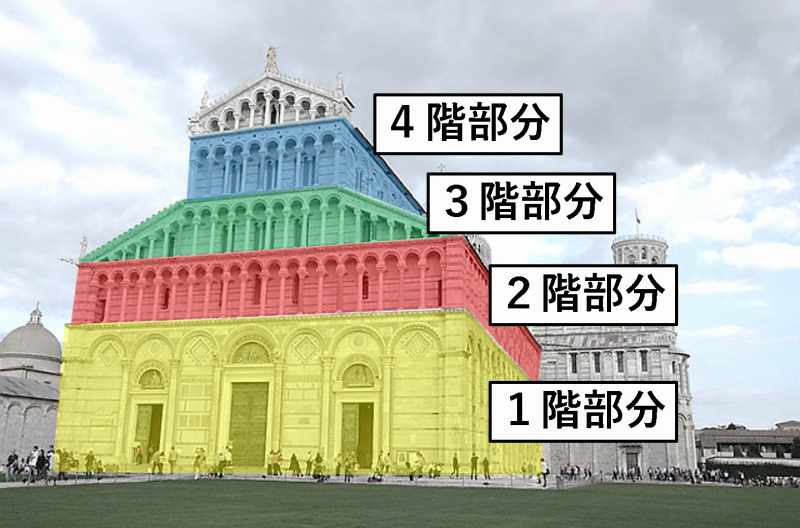

ではトリフォリウムとトリビューンの違いを「ピサ大聖堂」を用いて説明します。

まず、このピサ大聖堂は4階建てとします。

わかりやすいように2枚用意しました↓

トリフォリウムの説明に出てきた「片流れ屋根」とは、片方に勾配が付いた屋根のことを指します↓

現代の住宅にも片流れ屋根は数多く使われています↓

余談ですが、片流れ屋根は見た目もオシャレで太陽光パネルを載せるのにも非常に適しています。

筆者の家の屋根も片流れにしたかったのですが、京都の景観条例で実現不可能でした(;´Д`)

さて、トリフォリウムとトリビューンの解説に戻ります。

トリフォリウムは「片流れ屋根を架けた側廊の屋根裏」なのですから、先ほど定義した3階の側廊にあたる部分になります。

↑もう見た感じ通路にするには狭いですよね?屋根裏ですから。

物置小屋くらいにはなるかもしれませんが。

なのでロマネスク建築でもゴシック建築でもトリフォリウムは「盲アーチか単純な開口のまま」という『なんの意味もない窪み』として存在するのです。

一方でトリビューンは「側廊を2階建てとしたときの階上廊」なのですから、先ほど定義した2階の側廊にあたる部分になります。

こちらは2階ですので、当然通路にする空間がありますよね?

2階ですから。

↑ほら、2階が通路になっていますよね?

これはトリビューンです。

何となくわかりますか?

重要なので再度言いますが、要するに「屋根裏とみるか通路とみるか」という違いです。

最後にもう一度確認します。

トリフォリウムは、片流れ屋根を架けた側廊の屋根裏ですので、

↑これらの小アーチ列の背後には片流れ屋根が架かっており、通路にするスペースがありません(屋根裏部屋としてのスペースはあるかも)

しかしトリビューンの場合、側廊を2階建てとしたときの階上廊ですので、

トリビューンの背後には片流れ屋根がなく人が通れる通路があり、恐らく上の写真の場合クリヤストリーとトリビューンの間くらいの位置に片流れ屋根が存在しているということですね。

少なくとも、トリビューンの背後には片流れ屋根はありません。

人が通れる通路を確保できませんから。

③ヴォールト

ロマネスク建築の特徴の三つ目は「ヴォールト」です。

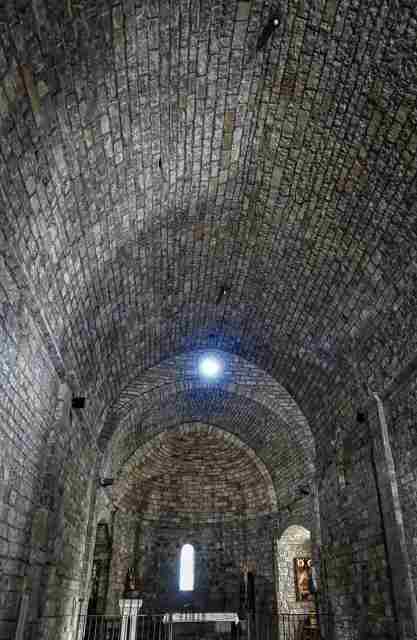

最も単純でよく行われた石造天井は半円筒形のトンネル・ヴォールトで、特にフランス中部/南部からスペインにかけて多くみられます↓

↑天井は単純なトンネル・ヴォールト

そしてトンネルヴォールトに一定間隔でアーチが走っているもの(横断アーチ)もあります↓

↑天井はトンネル・ヴォールトに横断アーチ。

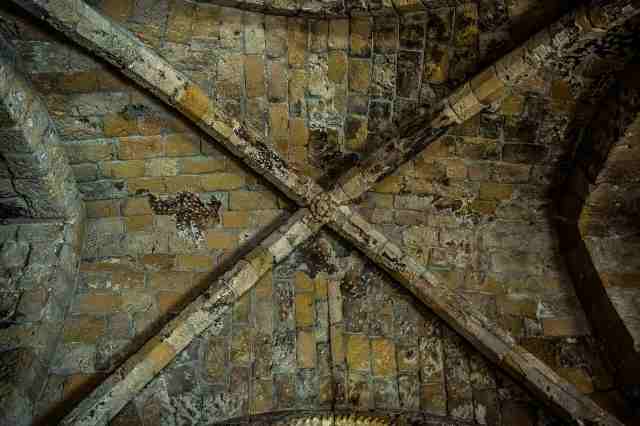

また、半円筒形を交差させてできる形状のヴォールト(交差ヴォールト)も用いられました↓

下から見るとこんな感じです↓

(ここからはゴシック建築のお話↓)

そして12世紀初期(ゴシック建築時代)に、この交差ヴォールトの稜線にリブを付けた交差リブヴォールトが現れました↓

リブ(rib)とは英語で「肋骨」のこと。

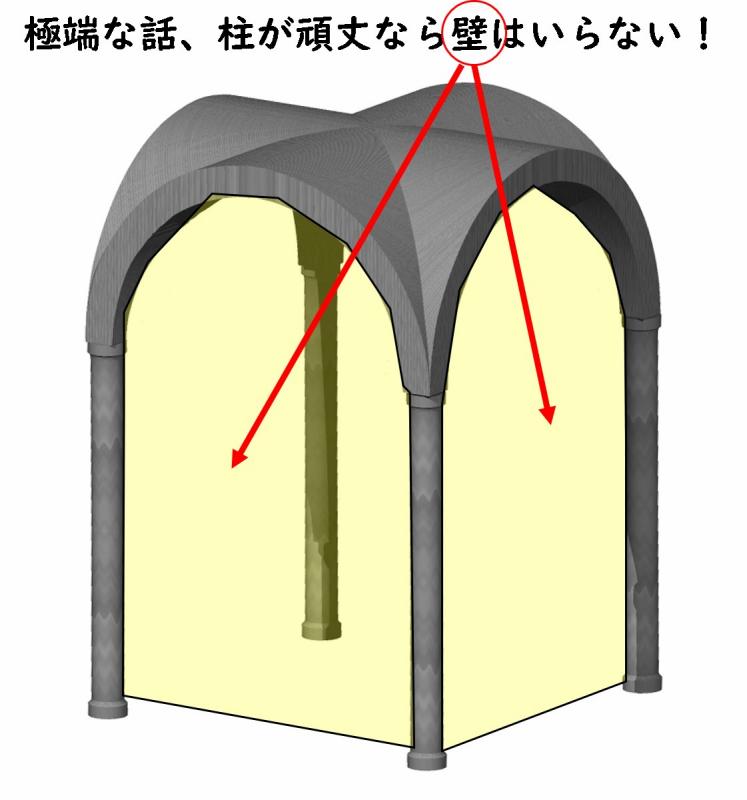

このリブは見た目上の問題だけでなく、天井の重さを壁では無くリブが繋がる四隅の柱で支えることができるので、壁自身を高く薄くすることができ、そこにステンドグラスなどを飾りました(←完全にゴシック建築の話ですが)

こうしてゴシック建築はロマネスク建築では実現できなかった天にそびえる高層建築物を造ることができたのです。

④小さい窓、暗い堂内

ロマネスク建築の特徴の四つ目は小さい窓と暗い堂内です↓

もう何度も言っていますが、基本的にロマネスク建築は石造天井を取り入れたことによってそれを支えるために壁を分厚くせざるを得ず、強度的な問題で大きな穴を開けることができませんでした。

つまり、窓が小さいので堂内にあまり光を取り入れることができません↓

↑強度の問題で窓が小さい

先述した通り、高い塔を作ることもできませんでした。

高くすればするほど、使わなければならない石材も多く、全体的な重量がトンデモナイことになり建物自身が自重で崩壊する危険性があったからです↓

これで長かったロマネスク建築編は終了です。

続いて、ゴシック建築に移りたいと思います↓

ヨーロッパを旅する前に知っておくべき西洋建築の知識として、今回はゴシック建築について説明します。[show_more more=恒例の挨拶(クリックで開きます) less=折りたたむ color=#0066cc list=»[…]

また、西洋建築のトップに戻りたい方はこちらから↓

ヨーロッパ約30ヵ国をバックパッカーとして旅をしていたある男がいた。帰国後、その男は徐々にある大きな後悔に頭を抱えるようになった。なんで西洋建築を勉強して行かなかったんだと。西洋建築を勉強した[…]