突然ですが皆さん、サウナは好きですか?

筆者はというと、もう大・大・大好きです!

できることなら「サウナ → 水風呂 → サウナ → 水風呂 → …」という無限ループに一生ハマっていたい。

むしろ、サウナに住みたい。

郵便物もサウナ宛てでお願いします。

つい先日も、京都からわざわざサウナーの聖地・静岡の「サウナしきじ」に行ってまいりました。

そう、日本一熱いってウワサの、あのサウナです。

実は3回目です(笑)

しかも入り口の扉には「ヤケド注意」の文字が。

え、ここって温泉じゃなくて火山口?って一瞬なります。

――とまあ、そんな熱い話はさておき。

今回は、サウナといえば本場フィンランド!

そのフィンランドに行く前に知っておくと役立つ、「サウナ基礎知識」をぎゅっとまとめました。

これを読めば、あなたも明日からフィンランドサウナマスター(仮)!

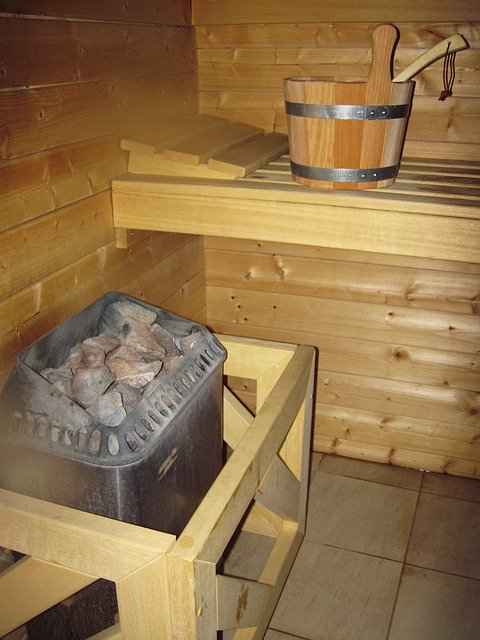

フィンランド式サウナ

フィンランド式サウナと呼ばれる通り、フィンランドと言えばサウナです!

ムーミン? マリメッコ? オーロラ?

うんうん、どれも間違ってない。

しかしそれよりもとにかくサウナです。

筆者は2018年1月某日に北極圏の町、フィンランドのロヴァニエミでフィンランド式サウナを体験してきました。

「マイナス20度の外気→熱々サウナ→湖にダイブ」このコンボはもう、人生観が変わるレベルでした。

というわけで今回は、そのサウナの本場・フィンランドで知っておくと役立つ、サウナの基礎知識をいくつかご紹介します!

サウナ=フィンランド語

そもそもなんですが「サウナ(=Sauna)」ってフィンランド語なんです!

"SAUNA"

ローマ字で書かれるとどうしても英語だと思ってしまうのが我々日本人の悲しい性。

でも違うんです。

これはれっきとしたフィンランド語。

もう一度言います、大事なことなので。

サウナはフィンランド語です!!(ドン!)

まず超重要なので繰り返し言いましたが、

- サウナはフィンランド語であり、

- フィンランドの文化であり、

- フィンランドの生活そのものであり、

- フィンランド人の命なんです。

筆者もいろいろ調べてみるうちに、「へえ〜!」「マジか!」と驚きの連続でした。

で、今回はその中から「これは面白い!」と思ったフィンランドサウナに関するトリビアや基礎知識を、わかりやすくまとめてみました。

※本記事の情報源はこちら

- 2010年5月国際サウナ会議でのフィンランド外務省事務次官 ペルティ・トルスティラの講演

- 国際サウナ協会会長マーケッタ・フォーセルの論文

- サウナ設計技師ペッカ・トミーラの論文

- フィンランドサウナソサエティ理事マルコ・ハマライネンの資料

サウナの普及度合い

世界中にある1,000万のサウナのうちおよそ300万は人口530万人のフィンランドにあり、フィンランド国内は車よりサウナの方が多いと言われています!

※300万という数字は概数です。

なぜなら一軒にサウナが2つある場合、1つと数える機関もあれば2つと数える機関もあるからです。

しかし少なくとも「3人に1つサウナがある」と言われています。

一軒にサウナが2つある場合、ってサラっと言ったけど、ここからして既におかしい(笑)

フィンランドのどの家庭にもサウナがあり、ワンルームマンションにさえ小さなサウナを付けるのが普通です。

加えて多くのフィンランドの会社社屋及び官庁、各省、市役所、学校や病院等の公共建築物にはサウナがあります。

サウナ外交はフィンランドの伝統

有名な話ですが、世界中のフィンランドの外交領事館すべてに自前のサウナ施設が設置されています。

そんなフィンランドの外交官に何十年もの間教え伝えられている秘伝の外交手段があります。

それがサウナ外交です。

読んで字のごとく、フィンランドではサウナは外交の場でもあり熱いサウナの中で国内的論争のみならず国際的論争を論じ合います。

また世界中にある紛争地帯の平和交渉の際には対立する代表同士をサウナに招待したりするのです。

元フィンランド外相であるアレキサンダー・スタブの著書には、

私は一緒にサウナに入ろうと同僚を誘います。

それから、私側の法案に同意するまで彼らをサウナから出さないのです。

と書いてあるのです(笑)

これがジョークなのかマジなのかはわかりませんが、外交上の重要な手段としてサウナが用いられているのは間違いなさそうですね。

フィンランド外務省事務次官ペルティ・トルスティラは、

サウナの中では超大国も小国も上司も使用人もなく、人は全て同等なので問題が解決しやすいのです。

そして裸でいるときに何かに同意したなら、人はその後もその約束を守り続けます。

契約や調印よりも裸のつながりほど強いものはありません。

と述べています。

まあこれは何となくわかる気もします。

現在の日本のお偉方も見習って欲しいものです。

国会議事堂にサウナを造るいわゆる「サウナ予算」が提案されれば少なくとも筆者は賛成することをここにお約束します。

いやーそれにしてもフィンランドの外交ってスゴイですね(笑)

サウナで生まれ、サウナで死ぬ

フィンランド国民にとってサウナは重要なものですが、まさかここまでとは思いもしませんでした。

フィンランドでは19世紀の終わり頃、サウナは家の中で絶対的に清潔な所であったので、多くのフィンランド人の赤ちゃんはサウナの中で生まれました。

また、人が亡くなると葬式の前にサウナで体を清めたりするという文化もあり、まさに「ゆりかごから墓場まで」という浸透具合です。

中には、学校の先生が子どもの悩みをサウナで聞いたりとサウナが精神を整える役割も果たしているそうです。

フィンランドのサウナの歴史

簡単にフィンランドサウナの歴史をまとめてみました。

フィンランドサウナジャパン株式会社様(以降FSJ)のHPも参考に致しました。

サウナについて皆さんはどのくらい知っているでしょうか?サウナの歴史から効果的な入り方、サウナはダイエットに効くのか!?な…

FSJには「サウナの起源はフィンランドのカレリア地方」と記載がありますが、先に紹介したサウナ技師の論文には

と書かれています。

果たしてどちらが正解なのか、筆者にはわかりません( ˘ω˘ )

FSJによると、

と書かれています。

これは納得です。

サウナは石器時代から数千年もの間フィンランド文化に根差してきており、地中サウナから現在の高技術ホームサウナスパにまで発達してきました。

まず、フィンランドサウナは南部と北部で2パターンの発展をしました。

フィンランド北部

北極圏にも入るフィンランド北部地域ではサーミ人が古くから暮らしており、当然寒さとどう向き合うかが問題となってきます。

彼らは主に暖かい場所である家の下に穴を掘り、土を敷いたり石を積み上げたりしてサウナを作っていました。

これを「穴サウナ」、もしくは「地中サウナ」と呼びます。

フィンランド南部

フィンランド南部では、農村地帯にある家庭ごとに小さなサウナが作られていました。

これらのサウナは、家族や友人たちが集まって一緒に入り、汗を流し、体を洗い、リラックスする場所として親しまれていました。

また、出産前後や病気の回復など、健康や病気の治療にも用いられていました。

» 続きを読む

そして時代は、ダグアウトサウナ↓

から、「スモークサウナ」「モルトサウナ」↓

「ガーデンサウナ」を経て↓

(数千年の歴史を端折りました笑)ついに20世紀前半に「放射熱型鉄板サウナ」へと移行します。

第一次世界大戦に物資不足となった際、木材の使用がより少ない薄鉄板製のサウナストーブが評判となります。

この「放射熱型鉄板サウナ」の利点は主に4つありました。

放射熱型鉄板サウナの利点

➀サウナ入浴の準備時間の短縮

➁木の消費量が遥かに少ない

③温度調整が容易

④清潔

しかし、これが「高品質サウナ文化の没落」と呼ばれることになります。

つまり、

ということがわかったのです。

論文には、

スモークの香りもなく、

スモーク加熱された石から緩やかにもたらされるスチームもなくなった

と書かれています。

なるほど、昔ながらの方法の方が良い時もあるんですね。

確かに電気やガスで熱した鉄板に水をかけて蒸気を発生させるのはちょっと違う気もする。

ふーむ、奥が深い!

結局現在は電気サウナストーブと昔の丸形ストーブの総合品のようなものができ、サウナ文化に新しい時代が到来した、らしいです。

» 折りたたむ

本物のフィンランド式サウナの楽しみ方

さあ、では最後にこいつを説明します。

長い歴史のお話で疲れた事でしょう(笑)

すみません。

フィンランド式サウナの楽しみ方は超シンプルですが、フィンランド・サウナ・ソサエティ理事マルコ・ハマライネンによると

サウナに入り汗をかく

→出る際、余力があれば熱し切った体でキンキンに冷えた湖にダイブする

→カフェで休憩 or 水分補給

→サウナに入り汗をかく・・・

と、実は我々が普段やっているのとほとんど変わらないんです。

しかし圧倒的に違うのは「湖にダイブする」という点です。

フィンランドには500㎡以上の湖が約18万8000を数えると言われており、フィンランドにあるサウナはもともと湖畔に建てられるものが多かったのです。

理由はもちろん、熱し切った体を湖の冷たい水で冷やすため。

しかも北極圏だと当たり前のように湖は凍ります。

その凍った湖の表面の一部を小さく丸にくり抜き、そのプールがサウナの後の水風呂になります。

恐ろしい・・・。

ロウリュ

ロウリュとはフィンランド語ですが、現在の日本のサウナでも割と流行っているので皆さんご存知かと思います。

しかし筆者はロウリュの本来の意味を勘違いしていました。

という極めて単純な行為です。

「え?ロウリュってそれでしょ?知ってるよ」と思った方。

ロウリュには「タオルでバサバサやる」なんて行為は含まれていないのに注意です(∩´∀`)∩

フィンランド式サウナでとても重要な「暖かさと熱さの変化」を作り出すのがロウリュです。

ロウリュをすることは他の人をもてなす素晴らしい方法で、(本論文では)「それはまるで日本文化におけるお酒のお酌のようなものだ」と書かれています。

お互い知らない間柄でも、これにより人と人が結び付きます。

日本やドイツはフィンランドと違い自分でロウリュをすることは禁止されているところが多く、本来のサウナの存在意義である「精神的ストレスの解放から遠ざかっている」とも言われます。

まあサウナ後進国の我々はロウリュのタイミングとかにまだルールがなく、自分のロウリュが他人を不快にさせる事もあるので仕方ないと思います。

"Finland Sauna Society"理事によると、

日本やドイツでは、ロウリュをする際に入浴者に話しかけたり、タオルを振って蒸気を広めたり、アロマオイルを水に混ぜて使用するなどかなりショー的な要素が含まれており、本来のロウリュとは違う

と注意喚起を行っています。

100℃近いサウナで火傷しないのはなぜか

サウナの中は90~110℃もの高温になっています。

100℃のお湯ならちょっと触っただけで火傷するのに、どうしてサウナでは全身を高温にさらしても平気なのでしょうか?

考えたことありますか?

筆者は友人に質問されるまで全く想像すらしていませんでした、「まあ、そういうもんでしょ」と。

これには以下の理由が考えられます。

- 空気は熱を伝えにくいから

- 汗をかくから

- 湿度が低いから

ちょっと説明します。

空気は熱を伝えにくいから

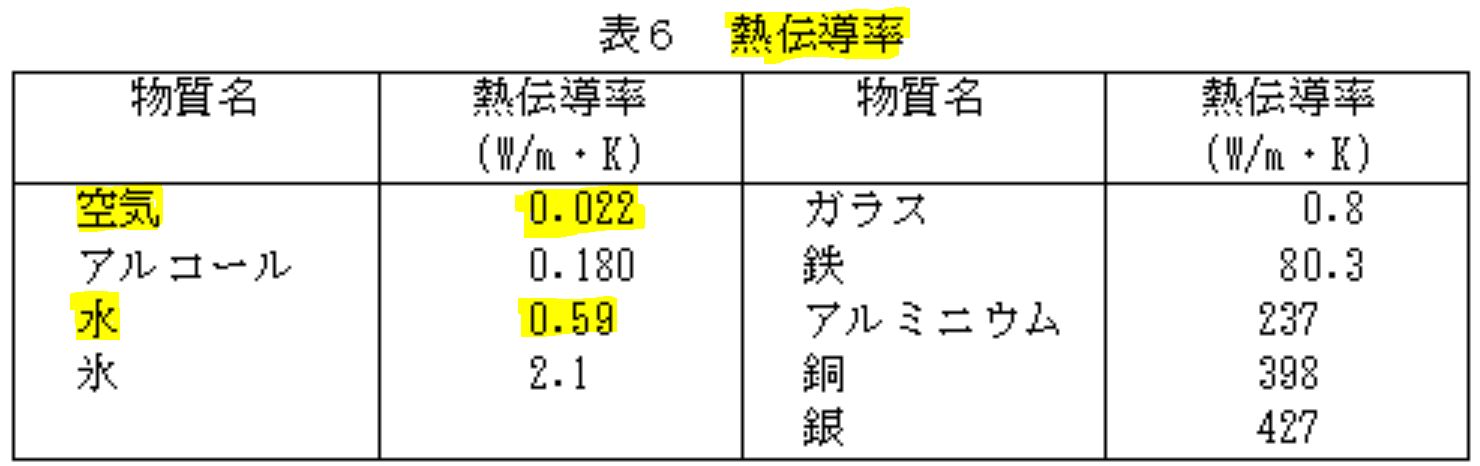

まず、空気は水に比べて熱を伝えにくい、つまり熱伝導率の低い物質なのです。

以下の熱伝導率の表をご覧ください↓

(出典:熱伝導率)

水の熱伝導率0.59と比較して、空気の熱伝導率はたったの0.022です。

つまり空気は水より約27倍も熱を通しにくいのです。

熱いお湯に触れると皮膚もすぐその温度になりますが、空気だとじんわりと伝わるので長時間じゃなければ火傷まではしないのです。

しかもジッとしている限りは体の周囲にある空気の層はあまり動かないので、周囲の温度が高くても皮膚表面はすぐには熱くならないんです。

人の体温は約36℃ですが、皮膚の表面で薄い空気膜が作られます。

その中で対流を起こすことで熱交換、温度調整、発汗調整をしています。

そのためにヤケドしない、というメカニズムです。

サウナの中ではじっとしているのが普通ですが、歩いたりするとより熱く感じるのは皮膚を覆っている空気の層が乱れるからなんです。

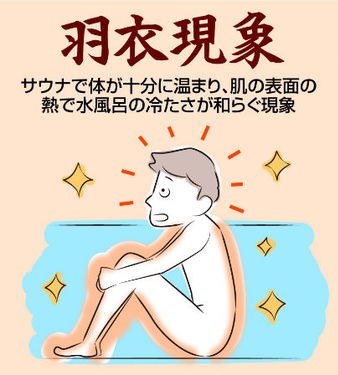

サウナから水風呂に入った時の羽衣現象も同じような感じですね(^ω^)

(出典:サウナ部員に聞く“お作法”)

水流が無い水風呂の場合は羽衣現象が起こりますが、水流がある水風呂や川などの場合は羽衣現象は起こりません。

まあ羽衣現象の話はまたのお話で。

汗をかくから

サウナでかく大量の汗も、皮膚の保護に一役買っています。

まあこれはご存知ですよね(;^ω^)

そもそも汗には体温調節機能があって、かいた汗は皮膚を覆って水分の膜をつくります。

このページでは『熱の雑学』として【水が暖まりにくく冷めにくいのはなぜ?】という質問に、”わかりやすく・簡単に” 答えてい…

↑こちらの記事によると、

- 水は少ない量でも多くの熱を吸収する

- 水は暖まりにくく冷めにくい

という性質があり、この水の性質も皮膚が高温になるのを遅らせているのです。

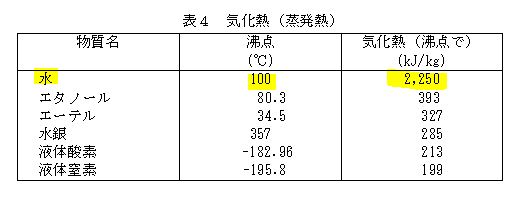

それに水の蒸発熱も大きいのです、つまり蒸発する時に大きなエネルギーを使ってくれるのです。

かいた汗の一部は高温の中でどんどん蒸発しますが、水が蒸発するときには周囲の熱を気化熱として奪うので体の熱もどんどん奪われて皮膚が冷やされるというわけなんです。

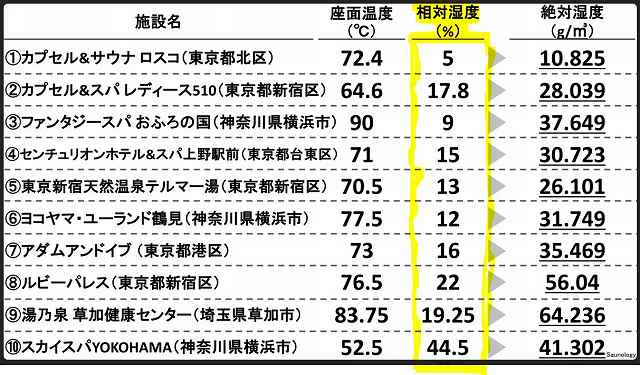

湿度が低いから

(出典:絶対湿度の計算結果)

実はサウナ室内の湿度は5~15%程度と言われています。

そうなんです。

サウナ室内ってめちゃくちゃ低湿度、つまり乾燥しているんです。

湿度が低いからこそ火傷したり熱中症になったりしないのです。

高湿度の環境では、汗が蒸発しにくいため体温を下げることができずに熱中症の危険が高くなります。

(出典:熱中症の予防)

もし室温が100℃近くでかつ湿度が高ければ、、、それは単なる灼熱地獄です。

- 高温低湿→乾式サウナ

- 低温高湿→湿式サウナ

- 高温高湿→灼熱地獄

- 低温低湿→乾燥地獄

つまりこういうことなんです。

おわりに

今回はフィンランドのサウナ事情について解説致しました。

またサウナに行く機会があれば、是非友人とサウナについて話しながら、同時に周りのおっさん/おばさんにもへーと思わせてください(笑)

筆者が実際にフィンランドのロヴァニエミで体験したフィンランドサウナの話も興味があればどうぞ↓

RYOです今回はふと思い出したロヴァニエミについての思い出記事を書こうと思います。2018年の1月5日にフィンランドにある北極圏の町「ロヴァニエミ」に行き、トナカイの肉やフィンランド式サウナ、サンタクロース村[…]

ここまでお読み下さりありがとうございました。