国や地域の象徴である国旗は、デザインからそれぞれの国の歴史や文化、宗教的背景、建国までの道のりが読み取れるものが多く、国旗を知ることはすなわちその国を知るためのきっかけともなります。

そのため国旗は、政府機関、学校、裁判所、国際機関や公的な行事などで掲揚されています。

国旗には見るうえで知っておかなければならないルールがあり、この記事では国旗を見るための基礎的な旗章用語を載せてありますので参考にして下さい。

一般的な旗の各部と用語

一口に「国旗」と言っても、その中には様々な紋章や色やデザインがありますよね?

たとえばこんな感じです。

※モデル国旗:英国領バージン諸島

実はそれらには一つずつカタカナの名前が付いています。

せっかくなのでちょっとお勉強してみましょう!

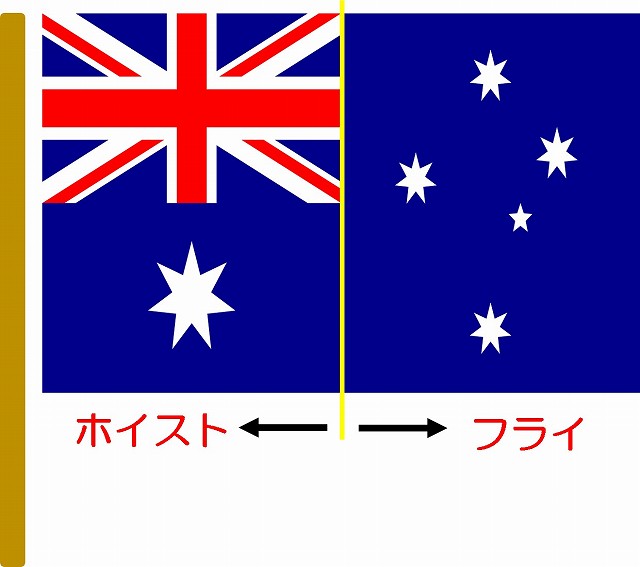

ホイスト/フライ

まずはセットで覚えるべき2点がこちら↓

- ホイスト (Hoist)

- フライ (Fly)

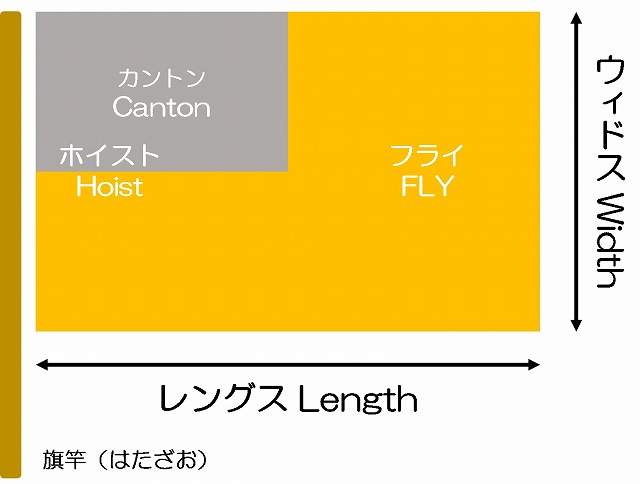

図解します。

※モデル国旗:オーストラリア

ホイストは旗竿(はたざお)に近い旗の半分の部分または縁の部分のことで、フライは旗竿から遠い方の半分の部分または縁の部分を指します。

まあ要するに国旗を半分で縦に割ったうちの竿(さお)に近い方の半分がホイスト(旗竿側)、竿に遠い方がフライ(旗尾側)です。

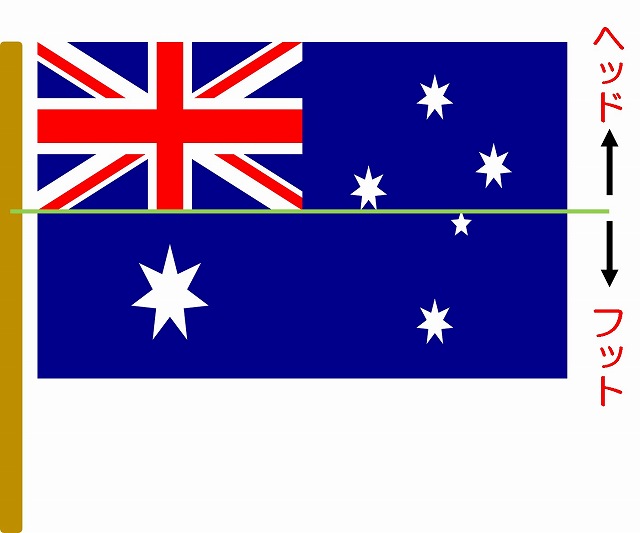

ヘッド/フット

こちらもセットで覚えておきましょう。

ホイスト/フライは左半分右半分を指す言葉でしたが、ヘッド/フットは上半分下半分を指す言葉です。

ヘッド(Head)はもちろん上半分、フット(Foot)はもちろん下半分を指します。

つまりコイツらを足し合わせるとこうなります↓

バッジ

バッジ(Badge)とは、フライ(旗尾側)につける旗章です。

※モデル国旗:英国領バージン諸島

紋章やそれよりシンプルな盾形のものなどがあります。

カントン

カントン(Canton)とは中国の広東州…とはもちろん関係ありません。

カントンとはホイスト(旗竿側)の上隅の旗全体の4分の1の部分を指します↓

先ほど勉強した用語を使うと、ホイスト/ヘッドの部分のことですね。

チャージ/フィールド

続いて「チャージ」と「フィールド」です。

- チャージ (Charge):旗に描かれる像やシンボルのこと

- フィールド (Field):旗の背景、チャージの背後の色のこと

※モデル国旗:サウジアラビア王国

フィンブリエーション

フィンブリエーション(Fimbriation)とは、旗上で色と色とを分けるために使われる細い縁もしくは境界線です。

白色や金色が多く使われているようです。

※モデル国旗:ケニア共和国

この2本の白い線をフィンブリエーションと呼びます。

レングス/ウィドス

レングス(Length)/ウィドス(Width)もセットで覚えておきましょう。

これは英語そのままの意味なので簡単ですよね。

いわゆる縦と横を指す用語ですが、難しい言葉で説明するとこうなります↓

- レングス:旗竿と旗が直角になるようにして測った旗の横方向の長さ

- ウィドス:旗竿と旗尾が平行になるようにして測った旗の縦方向の長さ

バナー

バナー(Banner)とは、ホームベースの形をしたフリンジまたは飾り房のついた紐などで装飾された各団体のマークなどが入った小型の旗です↓

よくこんな感じで使われますよね↓

Bannerを英和辞典で調べると「横断幕/垂れ幕/のぼり」と出てきます。

フラッグ

フラッグ(Flag)はそのままですが、国籍識別や団体識別のために建物や艦船に掲げる長方形の旗です↓

フリンジ

フリンジ(Fringe)とは、旗の縁につける撚(よ)り合わせた糸の装飾品です↓

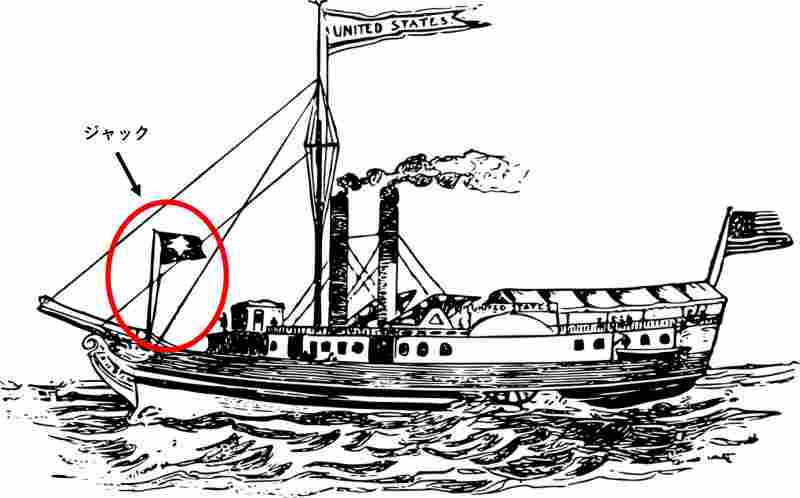

ジャック

ジャック(Jack)とは主に軍艦の船首に掲げる小旗で、

英国国旗の名称「ユニオンジャック」のジャックはこれに由来しています。

国旗各部まとめ

さて、ここまで長かったですね(;^ω^)

一応ここまでの内容をまとめてみました。

- ホイスト (Hoist):旗竿側の半分

- フライ (Fly):旗尾側の半分

- ヘッド (Head):旗の上半分

- フット (Foot):旗の下半分

- バッジ (Badge):フライに付ける旗章

- カントン (Canton):旗のヘッド/ホイスト

- チャージ (Charge):旗に描かれる像やシンボル

- フィールド (Field):旗の背景

- フィンブリエーション (Fimbriation):色分けのための細い境界線

- レングス (Length):旗の横方向の長さ

- ウィドス (Width):旗の縦方向の長さ

- バナー (Banner):ホームベース形の小型の旗

- フラッグ (Flag):長方形の旗

- フリンジ (Fringe):旗の縁につける撚りあわせた糸

- ジャック (Jack):軍艦の船首に掲げる小旗

さて、全て覚えられましたでしょうか?

あまり使えない知識かもしれませんが、興味があればテキストを買ってより深く学んでみてください。

さいごに

ほんと長かったですね(笑)

ではこれから各国の国旗を紹介していきます(^ω^)

興味があれば是非一度ご覧ください。