旅行に至った経緯は前記事に書いてあるが、超簡単にまとめるとこうなる。

来年(2023年5月)イタリアで結婚式をするにあたって、

どうしても対面マストの打ち合わせがあったため、

今夏(2022年8月)イタリアを訪問した。

以上。

その旅行中で発見した数々の衝撃を皆様にお伝えするべく本記事を執筆している。

さて前記事の最後では、「カランコロンカラン♪」という牛の首に付いたベルの音で起こされた話をした。

では早速その続きを始めていこう。

コミンチャーモ !!( ← Let’s begin.のイタリア語)

イタリア人の運転マナー

ヨーロッパでの運転に関する項目は結構多いので1つにまとめている。

実は筆者は、過去にヨーロッパ各国をレンタカーで走り、総走行距離6,500kmあまりを周遊した経験がある。本記事では、その実体験をもとに、ヨーロッパを運転していて特に印象に残ったことを12個紹介する。これからレンタカー[…]

筆者はこれまでヨーロッパ10か国以上で運転してきたが、断言できる。

イタリアの運転マナーは地獄の入り口である。

とにかくひどい。

ここまで来るともはや芸術。

「運転マナー」という概念そのものがイタリアでは絶滅危惧種なのだ。

あまりに衝撃的だったため、当時の混乱と絶望をそのままメモに残してある。

» 10個羅列している

- 一車線に2台並走してるやん、と思えるような無茶な運転

- 9割以上がウィンカーを付けない

- ウィンカー付けない名古屋走りとバカみたいに爆走する環状族(時速150km超え)をかけ合わせたようなドライバーがほぼ。

- 完全に大事故寸前の割り込み

- あたかも自分以外誰もいないかのような急ハンドルの連続

- 前走車にベタ付けで左右に車揺らしまくる煽り運転

- 自分の忍耐力の無さを体現するかのように、法定速度遵守車を次々と爆速で抜き去っていく車

- 信号の見方知らんかのような赤信号での見切り発車

- 急用を思い出したのか2車線踏み越えて右折していく車(超危険)

- バック駐車する車の動きに慣れてないので意味不明なタイミングで頭突っ込んできたりして危ない(笑)

» 折りたたむ

この国において、「交通ルール」とは参考文献に過ぎない。

誰も読まないし、存在すら気にしていない。

イタリアで車を運転しようと考えている諸君。

それは運転ではない。

命の賭け試合である。

今一度、自分の任意保険を見直してから飛行機に乗ることを強く推奨する。

筆者は2025年1月末にアルメニアの首都エレバンを訪問した。

エレバンでは運転しなかったが、イタリアに負けず劣らずの運転であった。

街中を走る車の外見がアルメニア人の運転の荒さを物語っていた。

詳しくはこちらで。

本記事では筆者がアルメニアで見たこと感じたことを紹介している。アルメニアについてより詳しく知りたい方は、一問一答形式で100問用意したこちらの記事をお読み頂きたい。[sitecard subtitle=関連記事 ur[…]

日傘の文化がない

ヨーロッパ、特にイタリアに来てまず驚いたのが日光が強い南ヨーロッパにも拘らずなぜか日傘の文化はないという事実(゚Д゚;)

あれだけ直射日光が強いというのに、なぜ誰も日差しを防ごうとしないのか。謎すぎる。

うっかり日傘をさしていたらほぼ100%凝視される。

それは

「あいつ雨降ってないのに傘さしてるwww」

といった感じの視線である。

どうやら彼らには「日差しを遮る」という概念が存在しないようだ。

むしろ日焼け大歓迎、肌を焼いてこそ夏、という思想が根強く、日傘=異物という扱いを受ける。

試しにイタリア人妻に日傘をプレゼントしてみたところ、あっという間に常用者へと進化。

気づけば毎朝「今日はどの傘にしようかしら」と悩むレベルでハマっていた。

やはり「便利なもの」は文化を越える。

犬のフンは拾え!!

非常に驚かされたことのひとつに、イタリア人は飼い犬のフンをほとんど拾わないという非常に迷惑な文化がある。

これはジョークでも偏見でもなく、かなりの確率で歩道や公園に「爆弾」が落ちているのだ。

初めてこれを目にしたときは、さすがに目を疑った。

「…あれ?誰も拾わないの?」

「…てか多すぎないか???」

テンションは一気に地面と同化し、足取りもおのずと慎重になる。

画像はイメージ

まさに地雷原である。

筆者が「なんか犬のフン多いな~」とつぶやいたところ、イタリア人妻がサラリと一言。

「だってみんな拾わへんから」

そう、拾わないことが前提なのだ。

もはや誰も疑問にすら思っていない。

よって、イタリア国内を歩く際は風景を楽しむ前に足元を確認するのが第一である。

命より靴が大事。

そんな価値観が芽生える国、それがイタリア。

ちなみにジョージアの首都トビリシでも同じような場面に遭遇している。

詳しくはこちらで。

本記事では、筆者がジョージアの首都トビリシで見たこと、感じたことを忖度なしで存分にお届けする。ジョージアなうトビリシへはアルメニアの首都エレバンからバスで約6時間。エレバンを出発する直前の様子運賃は4[…]

女性の露出度がトンデモナイ

筆者がヨーロッパを訪れたのはこれまで5回、いずれも真冬〜初春の寒い時期であった。

しかし今回、初めて真夏に上陸し、筆者は衝撃を受けた。

それは風景でも料理でもなく――女性の露出度である。

もちろんプライバシーの観点から無許可で一般人の写真は載せられないので、想像していただきたい。

真夏の欧米での女性の露出度は半端ない。

日本だと目立ちすぎるセクシーなお姉さん

タンクトップだけで普通に出歩くお姉さんもわんさか

中には体表面の8〜9割が露出しているような出で立ちの人もおり、最初は「なにかのイベントか?」と目を疑った。

特に驚いたのは、それが大人の女性に限らず、小学生高学年くらいの女子ですら肩もお腹も堂々と見せていたことである。

これには正直カルチャーショックを受けた。

さらに驚くべきは、

ほぼビキニのような私服で歩く女性もおり、逆に服は着てるが胸元が大きくパックリ開いていたり、下半身はピタピタのスパッツ一枚でぷりんとしたお尻の形がハッキリと表れていたり…。

これはショーツと呼ぶか?これだけで街中歩く人もいっぱいる。

といったスタイルが完全に日常風景として受け入れられていることである。

筆者の目も当然泳ぐ。泳がざるを得ない。

これは仕方がない。人間だもの。

もうここまでくると「服とは?」という哲学に突入しそうだ。

思い出すのは、2018年の夏。

スペイン人女性の友人が日本に遊びに来た際、静岡で合流したのだが、その服装はというと、まさに「スペインの夏代表」といった感じの胸元ざっくりファッション。

筆者自身、ついつい視線がそちらに吸い寄せられがちだったのだが、それ以上に面白かったのは…

通りすがる静岡県民たちのガン見である。

目を逸らすことすら忘れたかのような、驚きと羨望と困惑が入り混じった視線が四方八方から突き刺さっていた。

あれはあれで、日本と欧米の文化差を象徴する静岡サンプルデータだったと言える。

ノーブラの女性が多い・・・

露出度に続けて、欧米ではノーブラの女性も多い。

「えっ、なんでわかったかって?」

と聞かれれば、答えは簡単である。

見たらわかる。

服越しでもわかる。

物理的に、明らかに、存在感がある。

しかも当の本人たちは、まったく気にしていない。

こちらが勝手にドギマギするだけで、向こうは「何が?」といった顔である。

これも男女平等先進国のSTANDARDなのか…

オーストラリアに住む友人に訊いても、「あーノーブラめっちゃ多いっすよ。若い女性でも普通にノーブラなので通るたびに無意識に見てしまいます(´・ω・`)」と言っていた。

しかしこれは単なるファッションや快適さの問題ではない。

そこには欧米の社会的・思想的背景があるのだ。

欧米には次のような考え方がある:

女性の身体的特徴(豊かな胸、白く長い脚、キュッとしたお尻など)をエロいものとしてタブー視・隠匿するからこそ、性犯罪が起こる。

であるならば、これらを日常的にオープンにし、特別視しないことこそが、健全な意識の構築に繋がるのではないか

つまりこれは単なる露出ではない。

「性のオープン化」=「性の健全化」という理念に基づいた、思想としてのノーブラなのだ。

そこに加えて、「男性は上半身裸でもありなのに、なぜ女性はダメなのか」というジェンダー平等の問いもある。

これが「トップレス女性によるニューヨークのデモ行進」へと繋がっていく。

トップレスの女性たちがニューヨークの街中を行進する、という現象もそういう思想の表れなのだ。

イスラム教の宗派によっては、女性の髪の毛や首ですら男性を欲情させる原因として見せてはいけないことになっている。

バック駐車をしない欧米人

筆者がヨーロッパを旅していて最も「なんでやねん!」と突っ込んだ瞬間の一つがこれである。

欧米人、マジでバック駐車をしない。

いやほんと、ほぼ100%前進駐車オンリーである。

駐車場に入ってきて、スッ…とそのまま頭から突っ込む。

「え?出るときどうすんの?後ろ見にくくない?てか危なくない?」

と思うが、関係ないらしい。

「前から入れるほうが楽でしょ?」という哲学である。

だが筆者は声を大にして言いたい。

人生で一度たりとも、「前進駐車の方が便利だなぁ」なんて思ったことはない。

いや、さすがにこれは言い過ぎか。

だだっ広い青空駐車場で視界がトンデモナク良いときは筆者も前進駐車をすることがあるのだが…。

余談になるが、これは日本国内でも局地的に確認されている。

先日、山梨県の甲府市に足を運んだのだが――

見事に全員、前進駐車。

下の画像をご覧いただきたい。

ずらっと並んだ車たち、全員前向き。

唯一のバック駐車車両が、筆者の愛車である。

孤高である。

2日間にわたり様々な場所を巡ったが、その光景は変わらなかった。

甲府市、前進駐車の民である。

窓枠が当たり前のように木製サッシ

あなたが住んでる家の窓枠、なんの素材だろうか?

まさか令和のこの時代に、まだアルミサッシなんて使っていないだろうな?

日本全国の住宅を見回してみると、「未だにアルミ」という事実に膝から崩れ落ちそうになる。

ヨーロッパの住宅では常識であるが、窓枠=木製サッシである。

「え?木?腐るんじゃない?」と思ったそこのあなた、知識が昭和で止まっている。

木製サッシは、アルミサッシと比べて約2000倍の断熱性能を誇る。

もう一度言おう、2000倍である。

これはもう、

「ファミコンとPS5」

「竹槍とF-35」

「昭和の扇風機とダイソン」

…くらいの差があると認識していただきたい。

こちら、筆者の奥様の実家の窓枠をご覧いただきたい。

奥様の実家の窓枠

当然、木製。

しかも分厚く、ぬくもりと重厚感に満ちた本気仕様。

これが欧州住宅の当たり前であり、寒冷地における真の戦闘力である。

(少なくとも樹脂サッシ+トリプルガラスにすべきである)

皆さん、そろそろ決断の時である。

雑魚ハウスを脱却せよ。

冬寒く、夏暑く、光熱費で毎月財布が死ぬ生活とはもうオサラバだ。

「家なんてどれも同じ」と思っている人ほど、一度本物の高性能住宅を体感してみてほしい。

きっとこう言うはずだ――

「え、今までの家って何だったの…?」

と。

というわけで、ヨーロッパの断熱仕様に感動しつつ、筆者は今日も日本のアルミサッシ文化に震えているのであった。

ボーノは「美味しい」ではない

イタリアと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ピザ?パスタ?それとも陽気なおじさんの「う~ん、ボーノ♡」ではないだろうか。

筆者もかつてイタリア旅行中、やたらと「ボーノボーノ」と連呼していた。

マルゲリータ食べては「ボーノ!」

ティラミス食べて「ボーノォォ!!」

ジェラートに至っては「ボボボボーノ!!」

である。

だが、ある日、事実を知って崩れ落ちた。

「Buono(ボーノ)」は「美味しい」専用の言葉ではなかったのだ――。

正しくは、Buono=Goodという意味。

だから「Buon giorno(ボンジョールノ)=良い朝(=おはよう)」とも言うわけである。

つまり、「ボーノ♡」は「イイね♡」とか「良き♡」という、ざっくり良いという意味で使われている。

もちろん、料理に対して「ボーノ」と言えば

「これ、美味しいね!」というニュアンスで通じる。

だが、それだけではない。

たとえば――

「この服、似合う?」

→「ボーノ(=いいじゃん)」

「このプランどう思う?」

→「ボーノ!(=ナイス!)」

「今日の天気、最高だな」

→「ボーノォォ(=キター!)」

…とまあ、汎用性が高い。

乾杯は「ちんちん」

「さあ、乾杯しよう!」

そんなとき、日本では「カンパーイ!」が定番だが、ヨーロッパではなんと――

「ちんちーん」と叫ぶ。

信じがたいが、これは事実である。

ヨーロッパ各国では、グラスを軽く合わせるときに「Cin Cin(ちんちん)」と発するのが一般的な乾杯の掛け声である。

由来は至ってシンプル。

乾杯の時にワイングラス同士を当てると「チーン」と澄んだ音を鳴らすことから来ている。

それが2回重なって「ちんちん」になったわけだ。

(奥様曰く)「ちんちん」と2回言う理由は、

①乾杯はたいてい複数人と行うので、音が重なる

② ワイングラスはその形状から当たった時にエコーがかかるので「ちんちん」と聞こえるから

とのこと。

それにしても、言葉とは奥深い。

ヨーロッパでは高貴なワイン文化の一環である「ちんちん」が、日本では小学生の爆笑ネタである。

グラスを片手に「ちんちん!」

これはまさに国際文化ギャップの象徴といえるだろう。

クリスチャン=信徒ではない

ある日のこと。

奥様の実家(イタリア)で音楽をBGMがわりに流していた。

すると、YouTubeの自動再生機能が粋な選曲をしてきた。

秋川雅史の「千の風になって」である。

わたしのお墓の前で~ 泣かないでくださいーーー

名曲である。

誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。

筆者も「おぉ、なつかしいな」と思いつつそのまま聴いていた。

そのとき、突然奥様の弟が勢いよく立ち上がった。

なんで教会の音楽を聴いてんの!!

その音楽すぐ消して!

と言ってきたのだ。

たしかに秋川氏はテノール歌手であり、歌い方も荘厳で教会音楽風に聴こえる。

しかし、彼らにとってこの手の音楽は完全にキリスト教の賛美歌系ジャンルに分類されるようだ。

そのため「宗教っぽい=めんどくさい、嫌だ」と反射的に拒否反応が出る。

なぜそこまで宗教を嫌うのか?

それは、彼らが幼少期からガチガチのカトリック教育を受けて育ったからである。

毎週のミサ、教会学校、聖書朗読…

そんな生活を通じて、成長するにつれてこう思うようになるのだ。

「宗教、マジでめんどくせえ(´-ω-`)」

とはいえ、書類上はちゃんと「カトリック信者」として登録されており、

「信者」と名乗れば教会の式にも参加できるし、結婚式も挙げられる。

だが、実際に神を信じているわけではない。

つまり彼らは、「建前クリスチャン、実態アンチ宗教」という状態なのだ。

円形交差点が神すぎた

円形交差点とは別名「ラウンドアバウト」と訳される、信号機不要の交差点である。

「信号機が……いらない……だと?( ゚Д゚)」

と、初めてこの仕組みに出くわした時の筆者は思考停止した。

しかし実際にこのラウンドアバウトを使ってみると、衝撃を受けた。

これ、マジで神じゃん。

まず、赤信号で意味もなくボーッと待つ必要がない。

車が来なければそのままスムーズに進入できる。

百聞は一見に如かず。

まずは筆者がスイスの首都ベルンで撮影したラウンドアバウトをご覧頂こう。

信号待ちがない=ノンストップ運転=燃費もストレスも削減

これは人類の勝利である。

しかも信号が存在しないため、

大地震が来ようが大停電になろうが、動じることがない。

どんな災害時でも交通が止まらないタフネスさを誇っている。

ヨーロッパではこの円形交差点が至る所に設置されており、筆者の体感では交差点の9割以上がラウンドアバウトであると断言できる。

慣れるまでは「なんやこの謎サークル…」と戸惑うが、一度慣れればもう普通の信号交差点には戻れない。戻りたくない。

もうちょい詳しく知りたい方はこちらで。

信号のいらない交差点、それが「ラウンド・アバウト」突然だが、下のような標識を見たことがあるだろうか?これは、この先にラウンドアバウト(円形交差点)があるよという標識である。筆者がヨーロッパ12ヵ国で計6,500k[…]

イタリアのタバコ事情

令和の時代において「え、まだそれやってんの?」と驚かされた国、イタリア。

具体的には以下2点が健在であった。

① 街中の歩きタバコ

② 屋外テラスでの喫煙

である。

その我々の目の前で、街のあちこちからタバコの煙がモクモクと舞い上がってくるのだから、これはもう地獄である。

驚いたのは、リゾートホテルの朝食ビュッフェでもこの仕打ちを食らったことだ。

オーシャンビューの素晴らしいテラス席で、朝からクロワッサンとカプチーノを楽しんでいたその時——

隣のおばはんが、普通にスパスパ吸いやがったのだ。

しかも1本だけで終わらない。

カフェインとニコチンの黄金コンビが止まらないらしく、2本目に突入。

朝食を楽しむどころか、我々の顔面に副流煙がダイレクトアタックしてくる。

「いや、ここブッフェ会場やぞ」とツッコミたくなるが、どうやら屋外テラスなら吸ってもOKというのがイタリアの解釈らしい。

本当に、これはマジであり得なかった。

「郷に入っては郷に従え」とは言うが、煙だけは従えないのである。

イタリア旅行の際は、非喫煙者の方はテラス席にもご注意を。

せっかくの優雅な朝食も、隣の一服で台無しになる可能性があるので、気をつけられたい。

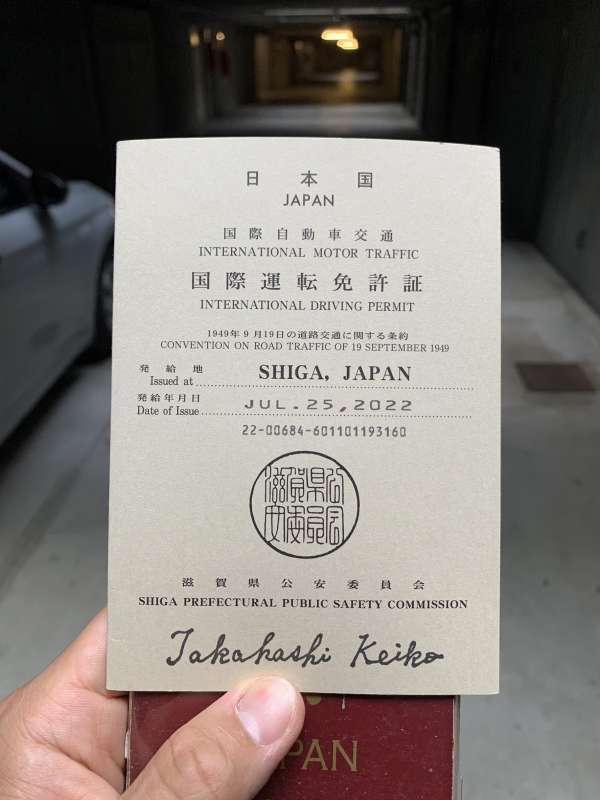

国際免許証げっちゅ

どんっ。

こちらが筆者の国際免許証である。

実は筆者、滋賀県公安委員会公認のインターナショナル・ドライバーなのである。

「え、こいつの運転どんだけすごいんだ(゚Д゚)ノ」

と思ったあなた。

あなたはもしかすると相手の肩書に騙されやすいタイプかもしれない(/・ω・)/スミマセン

というのも、この国際免許証というやつは、実はとんでもなく簡単に手に入る。

日本国内で普通免許を持っている人なら、最寄りの運転免許センターにて2,350円払うだけで即日発行されるのだ。

つまり私が持っているこの「国際免許証」とやらは、言ってしまえば威厳ゼロの免許証なのである。

ちなみにヨーロッパでレンタカーを借りる場合、MT(マニュアル車)率が9割超えである。

オートマ限定の方がヨーロッパで車を借りると、

「オートマ?ああ、1台だけ残ってるけどプレミア価格ね」

となるので、MT未経験者は潔く諦められたし。

というわけで、筆者は世界の道を走る「インターナショナル・ドライバー(滋賀発)」として、今日も異国のラウンドアバウトをくるくる回っているのであった。

ヨーロッパのSIM事情

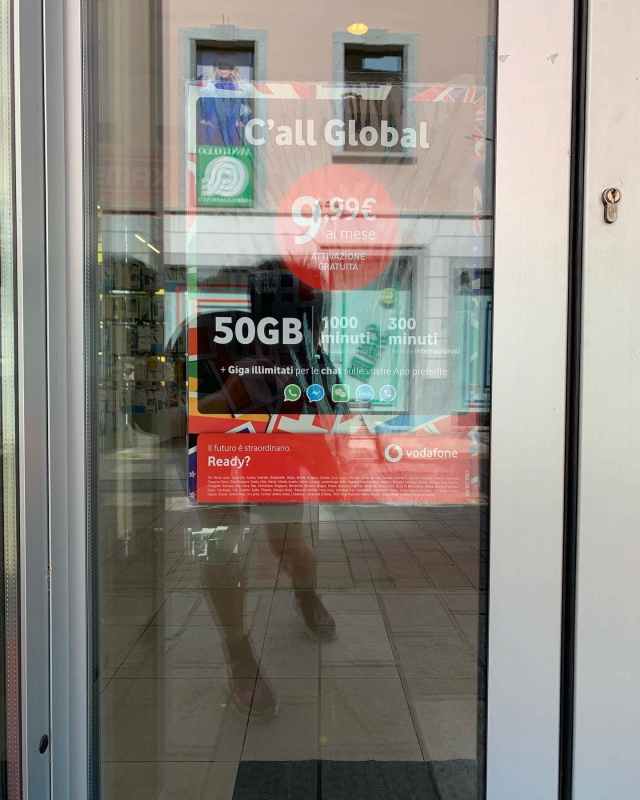

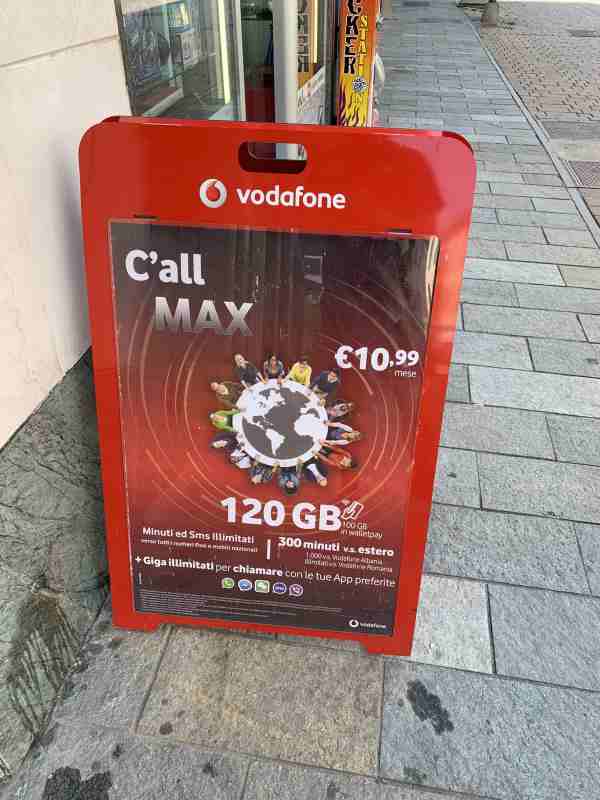

※ガラスに映る筆者のキモい影は、どうか見なかったことにしてほしい(真顔)

日本ではDSAの大手3社がインターネット業界を牛耳られてきた。

そんな中、Rがさっそうと現れ「インターネット業界を民主化する!!!」と宣言して携帯事業に参入し、その結果、確かに各社の料金は安くなった。

しかしそれでもヨーロッパと比べるとまだまだ高額だという事実は忘れないで頂きたい。

WORLD STANDARDを知って欲しい、われわれは完全に搾取されている!

ヨーロッパで売ってるSIM(毎月更新)はこんな感じである。

月額:11ユーロ(1,760円弱)

データ通信:50GB

国内通話:1000分

国際通話:300分

Whatsapp/Messenger:完全使い放題

いやいや、これで1,500円ってマジすか!?

我が国のサービスでは到底及ばない。

ハイエナのくしゃみ程度の容量と通話時間しか与えられていないのだ。

世界標準(WORLD STANDARD)を知ってしまった者にとって、日本の通信費はもはや現代の年貢とすら思えてくる。

都市郊外で客を求める売春婦

※写真はイメージです

イタリア・トリノ郊外をドライブ中、筆者は衝撃の光景に出くわした。

ぽつんと空き地に立つ、とーーーってもふくよかな黒人女性。

しかも、スーツケースを脇に置いていたのだ。

その佇まい、どう見てもヒッチハイク希望者である。

※画像はイメージ

「あんな場所でヒッチハイク…?」

筆者が訝しんでいると、助手席の奥様が一言。

「あれ、セックスワーカーだよ。」

…えっ?

……えっっっ!??

聞けば、ヒッチハイカー風セックスワーカーというのは、イタリアではよくある手口(?)らしい。

タイプの女性を見つけたドライバーが車を停め、モーテルなどに連れ込んでチョメチョメするという、なんとも大胆な流れが存在しているのだ。

日本でも大阪や東京には「立ちんぼ」と呼ばれる女性たちがいると聞いたことはあるが、あいつらの摘発もなかなか難しいようだ。

突然現れる“ドッソ”─ヨーロッパの罠

ヨーロッパをドライブしていると、やたらと見かけるのがこの「Dosso(ドッソ)」という段差。

イタリア語で「段差」「盛り上がり」を意味し、英語で言うところの「ハンプ」「スピードバンプ」「スピードクッション」と同じモノである。

人が少なく速度超過をしやすい郊外から歩行者などが多い街中に入る道路上に設置されている。

目的はもちろん減速させるためなのだが…

爆速で突っ込むと、マジで車が壊れる。

しかも、これがなかなか高い・見づらい・急角度な三拍子そろった仕様で、初見殺し感が強い。

ヨーロッパのドライバーにとって、ドッソはまさに「心の急ブレーキ」。

一瞬の油断で車体がバウンドし、サスペンションが天に召される危険もある。

筆者も人生初の「ドッソジャンプ」を華麗に決めてからは、標識に人一倍敏感になった。

ヨーロッパでドネルケバブ

ヨーロッパを旅していて「なんか腹減ったな〜」と思いながら街を歩いていると、どこからともなく香ばしい肉の香りが漂ってくる。

ふと見ると、回っている。肉が。しかも、縦に。

これが、あの有名な「ドネルケバブ」である。

「おいおい、ヨーロッパまで行ってケバブかよ。あれトルコ料理だろ?(笑)」

そんな声が聞こえてきそうだが──残念ながら、それは半分ハズレである。

確かにケバブは中東の伝統的な庶民料理であるが、現在われわれが食べている“あのスタイル”のケバブ、すなわち「ドネルケバブ」はドイツ・ベルリン生まれである。

1970年代、ベルリン在住のトルコ系移民が「パンに肉を挟んで売ったらウケるんじゃね?」と思い立ち、考案したのが始まりである。

この発明がバカ受けし、今やヨーロッパ全土に広がった「逆輸入型トルコっぽい料理」というわけだ。

詳しく知りたい方はこちらで。

ドネルケバブの発祥はトルコではなくベルリンだった!!筆者は大学時代、カヌー部に所属していた。この部活、なぜか個性の大洪水のようなメンバーが揃っており、毎回飲み会の度になにかしらの事件が起きていたのだが、その中でもとびきり[…]

ヨーロッパ旅行において最大の敵、それは「物価」である。

何気なくカフェに入ってサンドイッチを頼めば、普通に1,500円。

水ですら500円とかざらにある。

しかしそんな中、ひときわ庶民的なオーラを放ち、胃袋と財布の両方を救ってくれる存在──それがケバブ屋である。

安くてボリューム満点である。

上のケバブにパンが付いて7ユーロ(1,000円弱)、まさに価格破壊である。

このボリュームと価格、もはやファストフード界の革命児である。

筆者の経験では、3人がそれぞれ1個ずつケバブプレートを注文した結果、あまりの量にしばらく動けなかったという事件もあった。

「ケバブはシェアすべし」

これ、旅の鉄則である。

もっと物価の安い中欧や東欧の場合、ボリューム満点のケバブが2.5~3ユーロ(約400円前後)で食べれます。

もはやヨーロッパにおけるケバブは単なる移民料理ではない。

マクドナルドと並び立つ存在、いや地域によってはそれを凌駕するローカルフードの王である。

ドイツの駅前、フランスの広場、スイスの山間の村──どこに行っても「回る肉」は我々を出迎えてくれる。

「ヨーロッパ行ってケバブかよ(笑)」などと笑う者は真の旅人ではない。

ケバブこそが、欧州のストリートを支えるリアルフードなのである。

「食事は残さず食べなさい」それ日本だけかも?

食事は残さず食べなさい!

これは筆者が幼少期より叩き込まれた家庭内ルールである。

残すことは=失礼、=無駄、=罪

──そのくらいの教育を受けてきた。

したがって、皿に料理が残っている状態で「ごちそうさまでした」と席を立つ行為には、どうしても違和感と罪悪感が付きまとう。

しかし、である。

このルール、日本国内では常識かもしれないが、欧米では完全に異文化扱いされる。

彼らの教育はこうだ。

無理して食べるな。満足したら後は残せ!

──完。

以下は筆者が実際に目撃した、隣のテーブルの光景である。

フードロス削減してください( ゚д゚)

筆者の心の声。

(え、こんなに残すん?もったいな~)

その昔、「MOTTAINAI(もったいない)」という日本語が海外でも注目され、国連関係者などに絶賛されたことがあったが、今こそそれを声高に叫びたい。

フードロス削減、たのむから本気出してくれ。

外国人「モッタイナイ ッテユーカンカク ナカッタワー

ジャパン スゲー」

筆者はかつて、スロヴェニアで現地の友人とレストランで食事をしていた時に、半分以上プレートに食事を残したまま皿を下げてもらってるのを見てドン引きしたのを思い出した。

筆者の脳内には、「理解不能」「え、食べ物だよね?」「食べ物粗末にしちゃいけないって小学校で教わったよね?」という日本的道徳観がぐるぐると駆け巡っていた。

その時のお話はこちら↓

本記事は、2017年に行ったヨーロッパ一人旅の記録を振り返るものであり、スロベニアでの滞在を中心に、当時の思い出をゆるりと綴っていく。旅の期間は2017年初頭、およそ1か月。東欧・バルト三国・アイスランドなど、これま[…]

日本では「完食=礼儀」であるが、欧米では「残す=自己管理」なのである。

食べきれない量を提供される前提で、客が調整する。

だから残す。

合理的ではある。

だが納得はできない。

それでも筆者は、どれだけ満腹であろうと、水一滴、米一粒まで平らげる派である。

腹はパンパン、でも心はスッキリ──

それが日本式「ごちそうさまでした」の美学である。

おわりに

さて、第3部が終了した。

今回は18個ご紹介できたわけだ。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

※本記事は、前記事(③ノーブラ?前進駐車?円形交差点?タバコ事情?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きである。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる。我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式を[…]

2022年7月末、我々は3週間にわたりイタリアへと旅立った。目的地は、フランスとスイスの国境にも近い、イタリア北部の歴史ある古都――トリノである。この旅の主目的は、ズバリ「結婚式の打ち合わせ」であった。元々我々夫婦[…]

※本記事は、前記事(➀機内食おかわり?安いニッポン?チークキス?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続編である。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる。我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式をす[…]

※本記事は、前記事(④トップレス?オシャレ?大理石ゴロゴロ?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きである。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式をするに[…]

本記事は、前記事(⑤ノーマスク?欧米人のバカンス?メロン三昧?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きである。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式をする[…]

※本記事は、前記事(⑥日本車は優秀?浮浪者のおじさん?キリスト教会の闇?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きです。旅行に至った経緯は前記事に書いていますが、超簡単にまとめるとこうなります↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリア[…]

※本記事は、前記事(⑦MIKADO?ぼったくり?スベリ知らずのイタリア語?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きです。旅行に至った経緯は前記事に書いていますが、超簡単にまとめるとこうなります↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリ[…]