旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる。

来年(2023年5月)イタリアで結婚式をするにあたって、

どうしても対面マストの打ち合わせがあったため、

今夏(2022年8月)イタリアを訪問した。

以上。

その旅行中で発見した数々の衝撃を皆様にお伝えするべく本記事を執筆している。

さて、前記事の最後で奥様のご両親にミラノ空港まで迎えに来てもらい、一緒にトリノまで帰った話をした。

では早速その続きを始めていきたいと思う。

コミンチャーモ !!( ← Let’s begin.のイタリア語)

イタリアの真夏が涼し過ぎた

奥様の実家(共同住宅マンションの最上階)に到着し、用意して頂いた部屋に荷物を降ろした。

ヨーロッパの夏は日本よりはるかに涼しいとは言え、8月初旬のエアコン無しで25キロ近い荷物を持って階段を上ったりするのだ。

けっこー暑い(;´Д`)グハァ

お義母様に「扇風機くらいありますか?汗ハアハア」と訊いたところ、「どこだったかなぁ」と、まるで古代遺跡を発掘する考古学者のようにバルコニーの奥をゴソゴソ。

ホコリをかぶった扇風機が姿を現した。

おお、神よ。風をくれ。

つまり、何が言いたいかというと──

イタリア人、真夏に扇風機すら使ってないという驚愕の事実。

これ、真夏(8月初旬)の話である。

ヨーロッパの夏は(日本と比べると)湿度も温度も非常に低いので、真夏でも日陰に入るとカラッとした冷たい風を感じることができる。

市販品のハムとパンのクオリティが。

筆者のSNSではシンプルにこう書いた。

「ハムもパンも(市販品で比べたら)日本とはレベチで美味しい(笑)」

しかし、この一文で済ませるのはもったいないので、もう少し詳しく語らせて頂きたい。

これまで、数多くのヨーロッパの友人にこう言われてきた。

「日本のパンは本当のパンじゃない。」

そのたびに、「何を言ってるんだ。日本のパン、美味しいじゃないか」と内心ムッとしていたが。

今回、イタリアで悟った。

「……あ、これが本当のパンなのか。」

普通のスーパーで、普通に売られている、普通のパン。

見た目は地味。装飾もなければ、クリームも挟まっていない。

だが、一口かじれば世界が変わる。

外はカリッ、中はモチッ。

小麦の香りが広がり、噛めば噛むほど味が深まる。

何も塗らなくても成立している。

パンだけではない。

ハムも、である。

歯ごたえ・香り・塩味のバランスが絶妙。

これが冷蔵庫に常備されているのが、イタリアという国なのだ。

もちろん、日本にも美味しいパンやハムは山ほどある。

ただし、それらは「良い値段」である。

一方イタリアでは、「これでこの値段?」と驚くような品質が、あくまで「普通」として売られている。

本シリーズの最後らへんで「日本の食品がイタリアで超高額で売られていた、ぼったくりだ」という内容を書くが、それの逆バージョンだと思ってくれればいい。

イタリアで売られている普通のハムやパンが、日本では普通の値段では売られていない。

イタリアと同じクオリティを出そうと思うと、どうしてもお高めになってしまう。

この感覚こそ、異文化の醍醐味である。

あ、最後にどうでもいい豆知識を一つ。

「パン」という言葉、実はフランス語である。

「パン」はフランス語だった「パン」って何語?あなたは今まで考えた事がありますか?英語で「パン」はご存知の通り"Bread"で、英語で「パン(pan)」と言えば普通は「フライパン」を指しますよね。筆[…]

イタリア語ではPane(パーネ)である。

なんだか可愛い響きだ。

ヨーロッパの夏の夜は長い

ご存じの方も多いと思うが、欧米諸国の多くでは「サマータイム(夏時間)」が導入されている。

サマータイムとは、太陽が出ている時間帯を有効活用する目的で夏の半年間は時計の針を1時間進める制度のことだ。

つまり実際には「18時」でも、時計上は「19時」。

そのサマータイムの影響もあり、ヨーロッパの夏の夜は非常に長く明るい。

筆者が初めてそれを体感したとき、思わずこう呟いた。

「……今、21時?うそだろ?」

ほんとに時間感覚が狂う。

20:30

21:00

21:30

ほんのりオレンジ色に染まった空。

街ゆく人々はまだ公園で談笑しているし、カフェのテラス席も満席。

21時なのに「まだ夕方じゃん♡」というテンションで外出できてしまうのだ。

参考までに、翌年の結婚式のために再びイタリアを訪れた際(2023年5月5日)に撮影した写真を掲載しておこう。

19:30

20:00

20:30

21:00

ヨーロッパの夏の夜は、長い。

いや、正確には「時間は過ぎているのに、夜がこない」という感覚に近い。

これもまた、異国に身を置く楽しみの一つである。

イタリアで食べるパスタ美味い

お義母様が作ってくれるパスタが、尋常ではなく美味い(´ω`)

これはイタリアン奥様の個人的な意見なのだが、やはり日本の食材でパスタを作ると、材料は同じでもイタリアのとは味が変わるみたいなのだ。

しかし、ここで言っているのはあくまで日常レベルでの話だ。

毎日の食卓で自然と食べられる味が、すでに異次元なのだ。

まずトマトの味が違う、そしてパルメザンチーズの味も違う。

イタリア人は特にトマト(=ポモドーロ)の味に関してはうるさい。

イタリア人の友人たちは、口を揃えて言う。

「日本のトマトは味がしない」

イタリア在住の日本人(知り合い)も同じことを言う。

筆者も実際、イタリアから帰国後、日本でトマトを食べた際に思わずつぶやいてしまった。

「…ん、これ水?」

そう、イタリアと比べると確かに味が薄いのである。

加えて、パルメザンチーズの風味も全く異なる。

コク・香り・塩気、すべてがイタリア産の方が際立っている。

これは現地の気候、土壌、水、発酵環境のなせる業なのだろう。

無理に海外の料理を再現しようとしても、どうしても本物の再現にはコストがかかる。

つまり、料理は「どこで食べるか」も含めて完成する芸術なのである。

ヨーロッパのBBQが日本とちょっと違った

翌日、奥様の叔父(イタリア語で Zio(ヅィオ))の家でBBQが開催された。

多少郊外とはいえ、敷地のスケールがまったくもってケタ違いであった。

農家としての生活を営んでいるとはいえ、これが個人の所有地とは俄かに信じがたい広さである。

奥に見える銀色の巨大タンク。

あれは何かというと、なんと収穫したお米を貯蔵するためのものである。

ちなみに、この日BBQで振る舞われた鶏肉やソーセージなどは、スーパーの精肉コーナーで買ったものではない。

Zio自ら育てた家畜たちである。

「いただきます」の重みが段違いだ。

…と、そこは一旦置いておこう。

今回どうしても伝えておきたい文化の違いがある。

日本のBBQは、

「とりあえず焼けたから、みんなどんどん食べてって~」

と立食パーティー的に焼けてる肉を各自がどんどん回収していくのが普通だ。

BBQコンロを取り囲み、煙にまみれながら、誰もが自分のペースで焼けた肉をつまんでいくスタイルが一般的だ。

だが(何度も経験したが)イタリアでは違う。

まったく違う。

全ての肉を焼いてからみんなで食べるのです!!

イタリア式BBQでは、まず全ての肉を一気に焼いてしまう。

焼けた肉は次々とタッパーや鍋に保存され、冷めようがどうしようが関係ない。

すべての肉が揃ってから、ドリンクなども用意され、皆がテーブルについた時点で、ようやく全員一緒に「いただきます」となるのである。

この儀式感、どこか宗教的ですらある。

筆者はこの光景を見ながら、正直なところこう思った。

「いや、冷めちゃうやん?」

焼きたてをその場で頬張るというBBQ最大の醍醐味をスルーされた感が否めず、以来、筆者の中でイタリア式BBQへの期待値はかなり下がってしまった。

焼けた瞬間に食べたい。

あの、焼き肉のたれをつけてアツアツのうちに口に入れて「アツッ!」となりながらも幸福感に包まれる、あの瞬間が欲しいのだ。

ヨーロッパではダンスが超メジャー

そのBBQの席で、義理の叔母(イタリア語で Zia(ヅィア))が、筆者に向かってこう尋ねてきた。

「リョウはダンスできるの?」

……ダンス、である。

突然の問いに思わず「ダ、ン、ス……?」と聞き返してしまった。

話を聞いてみると、どうやらヨーロッパの結婚式では一晩中、音楽に合わせて踊り狂うのが一般的らしい。

筆者としては正直こう答えるしかなかった。

「したことないっす。てか、日本人でダンス踊れる人ほぼおらんっすわ(´・ω・`)」

すると、奥様を除く全員の目がまん丸になり、口々にこう叫んだ。

「ええええ!?ダンスしたことないなんて、人生の半分損してるよーーーー!!!」

なるほど、このとき筆者はいくつか浮かんだ返事からどれで反撃しようか考えた。

「じゃあ、残りの半分で倍楽しむわ。」

「それ、ダンス業界の陰謀だよ。」

「動かない静かな美学もあるんだよ。」

「動かなくても、心は躍ってるから大丈夫。」

「それ、踊れる人のマウント発言っぽいよ?」

しかし筆者は、ただただ「いやいや~そんなことないでしょ(笑)」という一番おもしろくない返事をしてしまった。

昔カウチサーフィン(Couch Surfing)経由でベルギー人の女性を京都の実家に1週間泊めてあげたことがあった。

最終日に彼女に「お礼がしたい」と言われて京都の鴨川沿いで1時間くらい強制的に社交ダンスを教えられたことがあったのだが(笑)

社交ダンスって、男女で手も繋ぐし腰や肩にも触れるし顔同士もすごく近くて(ほんとにキスする寸前の距離まで顔が近づく)友達同士でダンスするのって確かに恋が芽生えやすいというかドキドキムラムラする要素が盛りだくさんだな〜と思った。

※あの子はきっと筆者とキスがしたかったのだろう…知らんけど

だが、結婚式当日までにダンスを習得しなければならないという実感だけは、じわじわと迫っていた。

これはもう、恥をかかない程度には踊れるようにしておかないとヤバい。

筆者、ついにダンス修行を決意する(かもしれない)。

イタリア人の朝食

イタリア人、いや広く欧米人の朝食事情は、日本人の常識からすると少々カルチャーショックを覚えるものである。

彼らの朝は、とにかく甘い。

グラノーラ、オートミール、クッキー、パンなど、もはや「おやつか!」とツッコミたくなるレベルの甘味攻勢でスタートするのが定番である。

これらを温めた牛乳や豆乳にヒタヒタに浸し、ズズッとすする姿は、まるで「朝からデザートブッフェ」状態である。

なお、ある日「パスタとかご飯はないの?」と聞いたところ、「朝からパスタ?うどん?正気か?」と軽く引かれたことをここに報告しておく。

ヨーロッパにおいて特筆すべきは、フルーツの圧倒的な安さである。

日本のスーパーで「高っ…!」とため息が出るようなマンゴーやメロンやベリー類が、こちらでは「お通し」くらいのテンションでボウル山盛りに出てくる。

もはや毎日フルーツ食べ放題。

ビタミンCの王になれそうである。

しかし筆者は、朝から甘いものを食べるとテンションが下がるし、牛乳を飲めば腹が爆発する体質である(これを乳糖不耐性と呼ぶ)

そのため、義母に毎朝特製サラダや軽めのパスタを作ってもらっていた。

・新鮮生ハム

・ルッコラ

・オリーブオイル

・ぷちトマト

・バルサミコ酢

・肉厚モッツァレラチーズ

このサラダ、まさに「イタリアングルメ総選挙トップ10」を一皿に詰め込んだような構成である。

もしイタリアを訪れる機会があれば、ホテルのビュッフェでクロワッサンばかり食べていないで、ぜひローカル食材でつくった朝サラダに挑戦してみてほしい。

「朝からこんなに旨くていいのか…」と、きっと世界の見え方が変わるはずだ。

分厚いモッツァレラチーズ

イタリアにおけるモッツァレラチーズの存在感は、日本のそれとはまったく次元が異なる。

まず、サイズからして違う。

日本では小さなパックに入った控えめな一口サイズ(プチトマトサイズ)が主流であるが、イタリアでは、こぶしくらいのモッツァレラがどっしりと売られている。

筆者はこの白くて丸い塊を初めてスーパーで見たとき、思わず「なんだこのチーズ…!でかっ!」と口走ってしまった。

それほど衝撃的だったのだ。

しかも見た目だけではない。

味も濃厚でクリーミーで、口の中に幸せがとろけるのである。

筆者、完全にテンション爆上がりである。

なお、日本で同じレベルのモッツァレラを求めるとなると、それなりに覚悟が必要だ。

奥様も日頃からスーパーマーケットで「日本のモッツァレラは高すぎて気軽に買えない」とぼやいている。

イタリアのマスク事情

スーパーマーケットに立ち寄ったときの話である。

当時(2022年8月初旬)、友人のSNSに「京都でまた緊急事態宣言が出るかもしれない」といった投稿が流れてきた。

ふむ、日本はまだそんなことを言っているのか、と驚いた。

なぜなら筆者が滞在していたイタリアでは、飛行機とかバスなどの公共の交通機関以外の全ての場所でマスク不要だったからである。

ホテルも、レストランも、教会も、スーパーも、果ては街の大通りまでも、マスクは存在しないも同然。

筆者も3週間の滞在中、一度としてマスクを装着することはなかった。

※ごく稀に、野生のマスクマンが2~3人出現することもあったが、もはや絶滅危惧種の観察頻度である。

これがいわゆる、World Standardというやつである。

その一方で、地球の裏側の島国ニッポンでは、真夏の炎天下にもかかわらず、マスクが標準装備。

もはや顔の一部として定着してしまった感すらある。

マスク社会ニッポン、いつまで経ってもギアがニュートラルのままである。

「慎重」という名のブレーキを踏みっぱなしの日本社会に、筆者はそっとツッコミを入れたい。

「そのマスク、もう外してもええやろ……?」

欧米のレジのシステム

筆者が初めてヨーロッパでこのレジを目にしたとき、思わず「なんじゃこりゃ」と呟いたものである。

あまりにも日本の常識とかけ離れていたため、しばしレジ前で固まったほどだ。

では紹介しよう。

欧米のレジはコンベアーベルト式である!

これでどんなレジかを正確に想像できた人はIQが上位2%の可能性がある、一度メンサのテストを受けてみてはいかがだろう。

正解はこちら。

念のため説明しておくと、こういう仕組みだ。

客は買い物カゴから商品を出し、目の前にある黒いベルトの上にズラズラと並べていく。

そして、次の客の品物と混ざらないように、間にプラスチック製の仕切り棒を「コトン」と置く。

この動作が、ヨーロッパの買い物上級者の第一関門である。

するとレジ係は、まるでオルガン奏者のごとく足元のペダルを踏み、ベルトを少しずつ動かして商品を手元に送り、「ピッ」「ピッ」とバーコードを読み取っていく。

最初にこれを見た筆者は、完全にお上りさん状態で「え、なにこのベルトコンベアの無駄に近未来感……」と内心ツッコミを入れながら、動くベルトに見とれていた。

なお、この仕組みに関して筆者の国語力では100%の魅力を伝えきれないのが惜しいところである。

だが、とにかく一度現地で体験していただきたい。

地味に感動する。

ヨーロッパのスーパー、恐るべしである。

日本料理屋あったけど…

トリノの街を歩いていると、「JAPANESE RESTAURANT」なる看板を掲げた店舗がチラホラ目に入る。

ふむ、日本食が浸透してきたのか──

と一瞬感動しかけるが、ここで早まってはいけない。

表面に騙されることなかれ、である。

実情を奥様に尋ねたところ、衝撃の事実が明らかとなった。

看板こそ「JAPANESE」だが、経営しているのは中国人であり、店内スタッフもほぼ全員中国人とのこと。

厨房から「ニーハオマー」と飛び交う声が聞こえたなら、もうそれは完全に東アジア・ミックスフュージョン・レストランである。

店主「ニーハオマー」

筆者は念のため、現地の他の知り合いにもリサーチを行った。

すると皆口を揃えてこう言うのだ。

「見た目は確かにそれっぽいけど、味が全然日本料理じゃない」

あくまで「風」である。

スシっぽい何か、テリヤキっぽい何か、味噌スープっぽい液体。

これは海外あるあるである。

こういうの多いので皆さんも気を付けてください。

この現象、トリノだけに限らない。

店内の照明は赤ちょうちん、メニューには「SUSHI」と「YAKITORI」の文字、しかし実際に出てきた料理は、油の海に浮かぶ寿司、もはや炒め物レベルの煮物。

これは中華であって和食ではない。

海外で「JAPANESE RESTAURANT」の看板を見かけた際は、まず深呼吸し、メニュー表と店内の空気を慎重に読み取るべし。

本物の和食との出会いは、もはや運である。

イタリアの散髪屋

実家近くにある、地域最安とも噂される散髪屋に足を運んだ。

さて、イタリアのその散髪屋に入店してまず驚いたのは、いきなり髪を洗われるという展開であった。

受付も何もなく、座るや否や「さ、洗うよ」といった流れでシャワー台へ連行。

抵抗する間もなく、気づけば頭皮に指が食い込んでいた。

その後にカットが始まる。

ここから先は日本と大差ない。バリカンとハサミのリズムは世界共通であるらしい。

ただ一点、日本と異なるのは「カット後に洗わない」点である。

そう、髪を切り終えた後はそのまま終了なのだ。

日本では「切った髪が首元に残るのが不快だから洗い流す」という文化があるが、イタリアでは「どうせすぐシャワー浴びるっしょ?じゃあいいでしょ?」くらいのテンションで完了する。

その潔さ(という名の合理主義)に、少々戸惑いながらも「これがイタリア流か…」と納得するしかなかった。

ヨーロッパのガソリン代が…

ウクライナ情勢により、日本国内でもガソリン価格が高騰した。

筆者もマイカーを所有しているため、スタンドに行くたび財布の中身と相談せざるを得ない日々が続いている。

「もはや高級酒か何かか?」とツッコミたくなる水準であるが、イタリアで見たガソリン価格は、そのはるか上を行っていた。

Benzina(ベンジーナ)と書かれているのが、日本で言う「レギュラーガソリン」である。

1.866ユーロ

当時は1ユーロ138.5円くらいだったので、日本円にすると258.44円である。

258円\(゜ロ\)(/ロ゜)/

しかも、ウクライナ紛争が始まった初期段階では、一時的に2.5ユーロまで跳ね上がったという。

これは円にして約346円(現在のレートなら約408円)。

もはや給油ではなく「寄付」である。

「島国だから物流コストが高い=ガソリン代も高い」と思いきや、実際にはヨーロッパの方が遥かに高かったという現実。

距離も燃費も何もかもが吹き飛ぶ数字である。

旅行者としては笑い話で済むが、現地の人々にとってはまさに生活直撃の惨事であろう。

筆者はこの事実をもって、日本のガソリン価格に対する愚痴を一時保留することにした。

少なくとも次回の満タン給油までは。

余談だが、筆者は翌年にヨーロッパをレンタカーでグルーっと周ったのだが、3週間弱の運転でガソリン代だけで5万円以上もかかったのだ。

世界一物価が高いスイス

前記事の冒頭でも紹介したが、奥様の実家があるトリノはフランス・スイスの国境に近く、わずか2~3時間でどっちの国にも行けちゃうのだ。

なので、世界一物価が高い国と呼ばれるスイスにぷち旅行してきた。

物価が高いとは聞いていたが、想像を絶する水準であった。

詳しい話はおいといて、どれくらい物価が高いかだけをご紹介する。

店の名前を出すと問題があるので、ここでは値段だけを紹介する。

値段は、当時のレート(1スイスフラン=140.34円)で計算し、小数点以下を四捨五入した。

2025年5月現在のレートは約175円であり、下記の価格よりも約3割ほど高い。

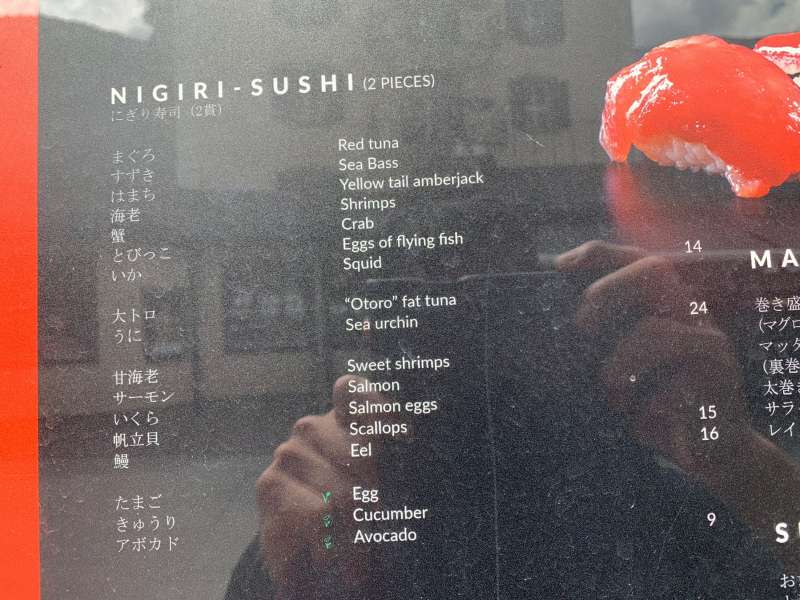

・すずき

・はまち

・海老

・蟹

・とびっこ

・いか

・うに

これはSSS級の職人とネタとシャリが揃っていないと辻褄が合わない値段である。

なお、驚くべきは「たまご」「きゅうり」「アボカド」の三種握りにすら容赦なく課せられた価格である。

なんと、それぞれ2貫で1,263円。

もはやこれは寿司ではなく、美術品である。

シャリは金粉でも混ざっていたのか、ネタはスイス産なのか、握った職人はミシュランの星をも超越した存在なのか?

いずれにせよ、この値段に納得できる要素が一つも見つからなかった。

3日くらい風呂入らなくても大丈夫

やや汚い話にはなるが、どうかご容赦いただきたい(´っ・ω・)っ

ヨーロッパの気候は日本とはまるで異なる。

特に夏の快適さは、もう別の惑星レベルである。

筆者夫婦はスイス旅行の間(2022年8月初旬)、ハイキングで汗をかいたにも拘わらず丸3日間風呂に入っていなかった。

しかし驚くべきことに、臭わない。

うん、これほんと(・ω・)ノ

体もベタつかず、衣服も湿っぽくならず、車の窓を開けて走れば肌をなでる風は清涼そのもの。

テントという閉鎖空間ですら、「あれ?今朝シャワー浴びたっけ?」という錯覚すら覚えた。

スイスのツェルマットよりマッターホルンを臨む

これがもし日本だったら、半日風呂に入らないだけでプッツォレンテ(←イタリア語で”臭い”)である。

自分の匂いに気付いた瞬間、文明人としての尊厳を失いかねない。

ちなみに筆者、過去にヨーロッパをテント泊で旅していた際、真冬とはいえ10日間シャワーなしという偉業を達成したことがある(←自慢ではない)。

にもかかわらず、体臭に関しては神風のごとく無臭であった。

ヨーロッパの気候、それすなわち天然のデオドラント装置である。

本記事は、2017年に行ったヨーロッパ一人旅の記録を振り返るものであり、オーストリアの古都ザルツブルクでの滞在を中心に、当時の思い出をゆるりと綴っていく。ザルツブルクは日本でいえば京都、つまり古都旅の期間は2017年初頭[…]

素敵なモーニングコール

イタリア北部、Lago Maggiore(ラゴ・マッジョーレ)の近くに位置する丘で、筆者夫婦はある晩テントを張って野営した。

翌朝――。

「カランコロンカラン♪」という、どこか懐かしい音色が、静寂を破るようにテントの外から聞こえてきた。

まだ夢の中かと思うような半覚醒状態であったが、次第にその音は確かな存在感をもって耳に届いてくる。

なにこの音 (´ぅω・`)ネムイ

「なにごとだ……?」と眠い目をこすりつつテントのファスナーを開けた筆者の目に飛び込んできた光景は、あまりにも牧歌的かつ異世界的であった。

うわお ( ゚Д゚)

なんと、目と鼻の先で放牧された牛たちが悠然と草を食んでいたのだ。

しかも、首には金属製のベル。

「カランコロン」と鳴るその音は、ただの金属音ではない。

アニメ版『アルプスの少女ハイジ』でしか聞いたことがないはずのその響きが、なぜか魂の奥底を震わせ、郷愁という名の感情を呼び覚ました。

まさかこの年齢で、牛のベルで涙腺が揺らぐとは思わなかった。

自然の音に包まれて目覚める朝。

それは、目覚まし時計などとは次元が違う、五感が目覚める瞬間である。

おわりに

さて、第2部、これにて終了ッ!!

今回は16個しか紹介できなかった。

次回!ついに第3部突入ッ!!

どんな珍事件(?)が飛び出すのか!?

胃袋もハートも満たされる続編を、お楽しみにっ!!

※本記事は、前記事(➁サマータイム?ダンス?ガソリン代?日本料理屋?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きです。旅行に至った経緯は前記事に書いてあるが、超簡単にまとめるとこうなる。我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式を[…]

2022年7月末、我々は3週間にわたりイタリアへと旅立った。目的地は、フランスとスイスの国境にも近い、イタリア北部の歴史ある古都――トリノである。この旅の主目的は、ズバリ「結婚式の打ち合わせ」であった。元々我々夫婦[…]

※本記事は、前記事(③ノーブラ?前進駐車?円形交差点?タバコ事情?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きである。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる。我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式を[…]

※本記事は、前記事(④トップレス?オシャレ?大理石ゴロゴロ?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きである。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式をするに[…]

本記事は、前記事(⑤ノーマスク?欧米人のバカンス?メロン三昧?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きである。旅行に至った経緯は前記事に書いているが、超簡単にまとめるとこうなる↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリアで結婚式をする[…]

※本記事は、前記事(⑥日本車は優秀?浮浪者のおじさん?キリスト教会の闇?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きです。旅行に至った経緯は前記事に書いていますが、超簡単にまとめるとこうなります↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリア[…]

※本記事は、前記事(⑦MIKADO?ぼったくり?スベリ知らずのイタリア語?←イタリア旅行で受けた衝撃)の続きです。旅行に至った経緯は前記事に書いていますが、超簡単にまとめるとこうなります↓我々夫婦は、来年(2023年5月)イタリ[…]