さて、本記事では、ユダヤ人の聖典である「旧約聖書」の続編――その名も新約聖書についてなるべく噛み砕いて解説していく。

» 続きを読む

なにせ旧約の続きである。

いきなり続編から観るのはちょっと…という慎重派の読者諸君、まずは前作をざっくりチェックしてからのほうがいいかもしれない。

以下のリンクからどうぞ↓

さて、本記事ではユダヤ人の聖書(=物語)である旧約聖書をなるべくわかりやすく解説してみました。大まかなお話は以下の記事で既に言及していますので、興味があればこちらからご覧ください↓[sitecard subtitle[…]

今回はちょっと趣向を変えて、漫画風のイラストで新約の世界を案内していくつもりだ。

» 折りたたむ

とりあえず堅苦しい話はナシ。

笑って読んで、ふと「へぇ~」とつぶやけたらそれで本望である。

では、いざ開幕。

新約の世界へレッツゴー٩( ”ω” )و

"迫害の急先鋒"だった使徒パウロはなぜ回心したのか?

さて、前回の記事では処刑されたのに三日後に復活し存在感をアピールするイエスと、デスノートを使ってキラに粛清されるかのように悲劇的な死を辿った弟子たちをご紹介した。

心がえぐられた方も多いだろう。

だが、今回登場する男は一味違う。

その名もパウロである。

新約聖書27巻のうち、なんと13巻は「パウロの書簡」と呼ばれる文書が占めている。

このパウロこそ、イエスを“ユダヤ民族の救世主”から“全人類の救世主”へと格上げし、紀元47年頃から3回にわたり大規模な伝道の旅に出てキリスト教をローカル宗教から“世界宗教”へ押し上げた伝説の伝道者なのだ。

伝道の旅に出るパウロ

「パウロの書簡」はこの道中に信徒や教会に宛てて送ったもので、福音書よりも早い時期に書かれた。

そのため、キリスト教の神髄を世に伝えるものとして、現在も新約聖書の中で重要な位置を占めている。

さて、そんなパウロはもともとファリサイ派の敬虔なユダヤ教徒だった。

(ユダヤ教ファリサイ派の人間)

それはもう「律法命!!」の精神で、幼少期からエルサレムに下り、ガチガチの律法学者のもとでみっちり修行していた。

そんな彼にとって、イエスの教えは、ユダヤの律法を軽んじるもの以外の何ものでも無かった。

しかも、イエスが自ら「私は救世主だ」などと名乗りだしたものだから、パウロの怒りはMAXに達する。

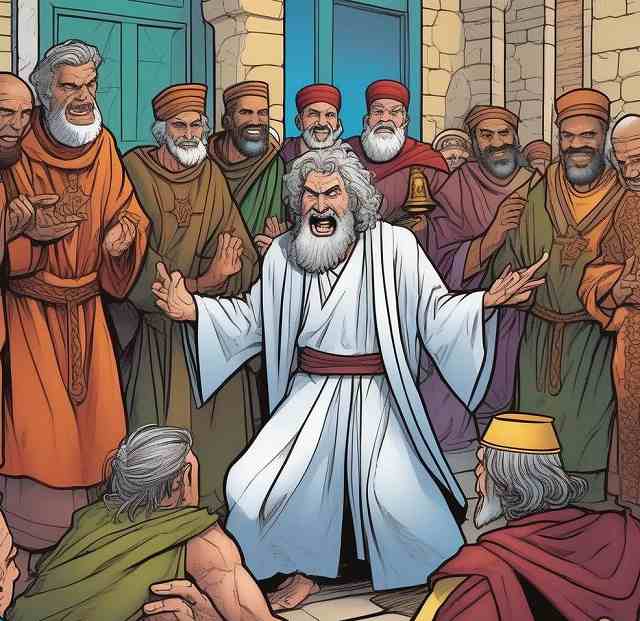

そんなパウロがやったこと――それはキリスト教徒狩りである。

パウロはイエスの死後もキリスト教の教会を襲い、信者を捕えては男女を問わず牢獄送りにしていたのだ。

隠れクリスチャンを投獄するイケイケのパウロ

キリスト教最初の殉教者ステファノの死の場面にもパウロはちゃっかり立ち会っている。

とにかくパウロの弾圧の姿勢は徹底していて、キリスト教からは迫害者として恐れられ、疎まれていた。

「くそぉ、パウロの野郎!!!!」

キリスト教徒から激しく憎まれるパウロ

この時代、彼の名は迫害者パウロとして全キリスト教信者に知られるようになっていた。

「目から鱗が落ちる」は、ここから生まれた!

キリスト教徒を血眼で探し出しては牢獄送りにしていた“迫害者サウロ”(改名前のヘブライ名パウロ)。

そんな彼が、ある日を境に180度の大転換を遂げることになる。

ある日パウロは、ダマスコ(現ダマスカス=シリアの首都)にいるキリスト教徒を捕えようと、エルサレムを発った。

「ダマスコにいるキリスト教徒ども、根こそぎ捕えてやる……!」

現在の地図で言うとこちら。

エルサレムからダマスコまでは徒歩で約63時間。

馬でぶっ飛ばしても、休憩含めて丸1日がかりだ。

(律法バカ真面目なパウロにとって、これくらい屁でもない。)

だが、その道中、パウロの運命をひっくり返す“超常現象”が発生する。

突然、天から目のくらむような強烈な光に襲われたのだ。

「ぬぁっ!!!??なんだこの光は!!!!」

直撃を食らったサウロは馬から転げ落ち、地面に這いつくばる。

呆然とするパウロ。

するとその耳に、

「サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか」

という声が響いてきたのだ。

と、問うサウロに、声は優しく答えた。

「私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入りなさい。すると自分のなすべきことが知らされるでしょう」

それ以来、パウロは視力を失ってしまい、飲まず食わずで過ごすはめになってしまったのである。

目も見えず、飲まず食わずで精神的にもクタクタなサウロ(後のパウロ)

そして3日後、ようやくダマスコにたどり着いたパウロの前に、アナニアという男が現れた。

というのも、その前日、アナニアの夢にもイエスが現れていたのだ。

「アナニアよ、サウロを助けなさい。彼は、私の名を伝え広めるために私が選んだ器だ」

と告げたのだ。

「え、サウロってあのクリスチャン絶対殺すマンのサウロですか!? 無理無理無理無理!!」

サウロが迫害者だと知っていたアナニアは拒否しようとするが、イエスのお告げに従い彼はサウロの元に赴き、サウロのために祈ったのだ。

するとサウロの目から鱗のようなものが落ち、再び光を取り戻したのだ。

「目が見える。復活したぜ…」

めっちゃ男前なサウロが生成されたww

サウロはその場で洗礼を受け、心からキリスト教徒へと改心した。

ちなみにこのエピソードが、ことわざ「目から鱗が落ちる」の語源となっている。

目から鱗が落ちる

何かのきっかけで思いもしなかった新しい発想を得て驚く、または感心するような心境を表す言葉。

何かがきっかけになって、急に物事の実態などがよく見え、理解できるようになるたとえ。

キリスト教はなぜ「世界宗教」へと発展したのか

イエスの教えに心酔し、“迫害者”から“伝道者”へと大転身を遂げたパウロ。

だがこのパウロの回心は、ユダヤ教徒にはもちろん、キリスト教徒にも非難を持って迎え入れられた。

なかなか受け入れてもらえないパウロ

キリスト教徒からは、

「お前、ついこの間まで俺たち牢屋にぶち込んでたよな?」

「信用できるかボケェ!!!」

「スパイだろ、ゴルアァ」

ユダヤ教徒からは、

「おいサウロ!お前ファリサイ派の誇りはどこ行ったんだよ!」

「救世主?あいつは十字架で処刑された詐欺師だろうが!」

「お前…異邦人と一緒に食事してるって本当か!?」

パウロがどこに行っても、信者たちの視線は冷ややかだった。

孤高のスタートではあったが、彼は3度にわたって長い伝道旅行を実施した。

その移動距離は、地球半周に相当する約2万キロにも及ぶほどで、そこで多くの信者を獲得している。

もはや「伝道」という名の過酷なロードムービーである。

これが、彼が「キリスト教発展の礎」と呼ばれる所以である。

また彼は、改宗してから死ぬまでの30年間に、ローマ帝国領で約30の都市に教会を設立したとされている。

彼はベニヤミン族出身で、「ユダヤ人の中のユダヤ人」だったが、なんと生まれながらにしてローマ市民権を持っていた。

つまり「パスポート無双」状態。

ローマ帝国の広大な領地をノービザで行き来し、法的な保護まで受けられる。

パウロにとっては、布教活動にこれ以上ない武器だったのだ。

パウロは信徒を増やすだけでなく、「キリスト教のアイデンティティの確立」にも尽力した。

さて、パウロが地道に信者を増やしていくうちに、

ユダヤ人だけでなく、「ユダヤ人以外の信者」(=異邦人)もどんどん増えていった。

パウロを信仰し始める人々

ここで問題になったのが、彼ら(異邦人)はユダヤ教とキリスト教を別のものとして受け入れていたことだった。

律法ガチ勢のユダヤ人クリスチャンたちは言う。

「豚肉食うとかありえねぇから!!!」

「割礼しない奴は論外!!!」

「安息日には仕事は一切しちゃいけねぇ」

一方、異邦人はというと、

「イエスの教えは素晴らしいけど、ユダヤの律法のルールとか知らんがな」

こうして宗教界は大混乱に陥った。

ユダヤ人クリスチャン

→イエスを救世主と認めてキリスト教徒になりながらも、ユダヤ教の厳しいルールは守る。

他者にも「ルールは守れ」と押し付けてくる。

異邦人クリスチャン

→イエスの教えに共感してキリスト教徒になったが、別にユダヤ教の厳しいルールには興味なし。

つまり、

「キリスト教はユダヤ教の一部なのか?それともイエスを信じるだけでいい新しい宗教なのか?」

そのアイデンティティ問題が勃発したというわけだ。

異邦人の彼らにとって重要なのは、ユダヤの律法ではなく救世主・イエスの教えだったのだ。

とはいえ、キリスト教はもともとユダヤ教から派生したもの。

当時は「キリスト教徒になるからにはその大元であるユダヤ教のルールも守ってね」という状態だった。

このように、エルサレムにいる信者をはじめ、律法に縛られて生活を送る信者はたくさんいた。

そして、彼らは異邦人にもユダヤの律法の遵守を要求していた。

そこで、パウロはエルサレムで「エルサレム使徒会議」に出席。

エルサレム使徒会議は、初期のキリスト教の歴史の中でも非常に重要な出来事の一つ。

この会議では、キリスト教に入る人たちが「ユダヤ教の慣習を守る必要があるのか、それとも無いのか」という問題について話し合われた。

前述したように、当時のキリスト教はユダヤ人だけでなく他の宗派の人々も信者になっていたが、彼らがユダヤ教の慣習を守らなかったことが問題になっていた。

豚肉を食べる異教徒

たとえば割礼(=包茎手術)や食事の規則(豚肉、血液、イカ、タコ、エビ)など。

異邦人「は、ちんちんにメス入れるとか正気か?」

そこで、使徒たちはエルサレムで会議を開いて、この問題を解決しようと考えた。

その結果、彼らはユダヤ教の慣習を守らなくてもキリスト教に入る人たちを受け入れることを決めたのだ。

なぜなら、彼らはイエス・キリストを信じることが大事であり、ユダヤ教の慣習を守ることが重要ではないと考えたからだ。

この決定によって、キリスト教はユダヤ教から独立し、世界中のさまざまな人々に広がっていくことができた。

エルサレム使徒会議は、キリスト教の成長にとってとても大切な出来事だったのである。

もしこの時、律法ガチ勢に押し切られていたら、キリスト教はユダヤの“宗派”の一つで終わっていただろう。

このエルサレム使徒会議により、さらにキリスト教は世界宗教へと発展することになる。

しかし、信者の爆増に比例して敵の数も爆増し、パウロは命を狙われることになった。

特にローマ帝国にとって、パウロは極めて目障りな存在となった。

彼は幽閉されながらも手紙を書き、信徒を励まし続けたが、最終的には暴君ネロによって処刑されたと言われている。

しかし彼の死後、パウロの蒔いた“信仰の種”は全世界へと芽吹いていったのだった。

おわりに

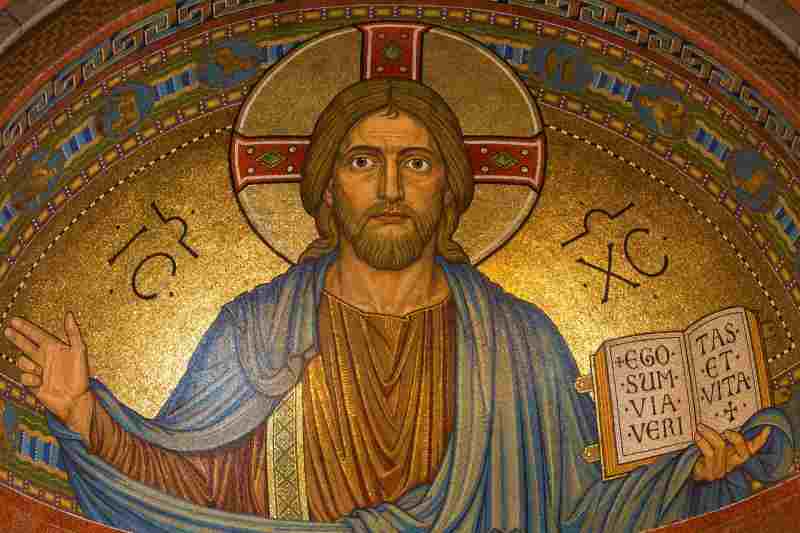

マリアの受胎告知から始まり、イエスの誕生、奇跡、受難、復活、弟子たちの宣教、そしてパウロの壮絶な殉教まで――

全9回の新約聖書編、堂々の完結である。

読んでる皆さんも、途中から登場人物の死にざまに「またかよ」とツッコんでいたはずだ。

しかし、そんな血みどろの歴史の中で、イエスの教えは弟子たちに受け継がれ、命がけで世界に広められた。

全力で殉教した彼らに、拍手を送りたい。

「旧約聖書編」も負けず劣らずカオスなので、まだの人はそちらもどうぞ。

長々とお付き合いいただき、感謝感激である!

さて、本記事ではユダヤ人の聖書(=物語)である旧約聖書をなるべくわかりやすく解説してみました。大まかなお話は以下の記事で既に言及していますので、興味があればこちらからご覧ください↓[sitecard subtitle[…]

西暦132年、当時ローマ帝国に虐げられていたとある民族が故郷を奪われ世界中に散り散りになった。その民族は約1800年もの間世界中で迫害され続けたが、1948年に父祖伝来の地パレスチナに集い、様々な苦難の末に晴れて国家を建国することができ[…]

カトリック信徒は離婚できないのが通例宗教とは、古代から世界中の人々が信仰したり、時には都合よく利用したりしてきたものである。その中でも、現在の世界最大の宗教と言えば、言わずと知れたキリスト教だ。キリスト教は教義の[…]