ガチガチなカトリック信者を両親に持つ欧米人女性と結婚した筆者です( ̄^ ̄)ゞ

※筆者も妻も無神論者です。

さて、世界の常識である宗教の、特に今回は「キリスト教」の勉強の時間です。

今回はキリスト教の開祖であるイエスの生涯がどのようなものだったのかを勉強していきたいと思います。

おもしろいのでさらっと読めると思います。

キリスト教の開祖『イエス』

キリスト教への理解を深めるには、その開祖であるイエス・キリストについて知っておく必要があります。

ここでは、新約聖書をひもとき、イエスの生涯を振り返ってみましょう!

とある星降る夜、パレスチナで神の子イエスが誕生する

紀元前7~4年頃のとある星降る夜、ベツレヘムの家畜小屋でひとりの男の子が産声を上げました。

約束された神の子イエスの誕生です。

イエスの母マリアが処女のまま、聖霊によって身ごもったとされていることは改めて言うまでも無いでしょう。

当時パレスチナ地域で野宿をしていた羊飼いと東方の三賢者に生誕を祝福されたイエスですが、その生涯は生まれた直後から波乱万丈でした。

この「当時パレスチナ地域で野宿をしていた」というエピソードから、イエスが生まれたのは12月25日ではなかったことが確実となりました。

なぜならパレスチナ地域の冬は死ぬほど寒いので、野宿なんか絶対にできないからです。

当時のユダヤ王が2歳以下の男の子を皆殺しにするよう命令を下す

「ユダヤの王が生まれた」

という噂を聞いた当時のユダヤ王ヘロデが、自らの地位が脅かされることを恐れて、

「ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにせよ」

という命令を下したのです。

幼子イエスは、すぐさま父ヨセフと母マリアに連れられて、エジプトへと脱出しました。

ヘロデ王死す、一家は故郷に帰る

やがて前4年、ヘロデ王が死ぬと一家は故郷ナザレに戻り、穏やかな生活を送り始めました。

イエスには、コブ、ヨセフ、シモン、ユダの兄弟とふたりの姉妹ができました。

なお、イエスの兄弟については、カトリックとプロテスタントで解釈が違うんです。

マリアを「聖母」と位置づけるカトリックでは、マリアは一生処女であったとされていますが、

マリアを特別扱いしないプロテスタントでは、イエスを生んだ後、ヨセフとの間に何人かの子をもうけたと考えられているのです。

キリスト教の宗派「カトリック」と「プロテスタント」の違いを知りたい方はこちらで↓

カトリック信徒は離婚できないのが通例宗教は古代から世界中の人々の生活に根ざして信仰されたり利用されたりしてきました。その中でも現在の世界最大宗教といえばキリスト教です。キリスト教は、その教義の違いにより主に以下の[…]

さて、故郷ナザレに戻ったイエスは、30歳を過ぎるまで、大工である父の仕事を手伝いながら、その地で暮らしていました。

大工として成長するイエス

ユダヤ教の預言書や律法にイエスが精通していったのもその間のことでした。

ヨハネとの出会い

ですが紀元28年頃、イエスに大きな転機が訪れます。

ヨハネとの出会いです。

聖書には何人ものヨハネが登場しますが、ここで言うヨハネは「バプテスト(洗礼)のヨハネ」のことです↓

ヨハネはヨルダン川の岸辺で「悔い改め洗礼を受ければ、罪が許される」と説き、人々に洗礼を授けていました。

人々は彼をメシア(救世主)のように尊敬していましたが、ヨハネ自身は「わたしよりも優れた者が出現する」と答えていたのです。

神の子イエス

やがて、ヨハネのもとにひとりの男が現れます。

そう、お察しの通りイエスです。

すぐに彼を神の子だと悟ったヨハネは、「洗礼を授けよ」というイエスの言葉に気後れしながらも、イエスに洗礼を授けました。

聖書の記述によると、その瞬間天が裂けて、空から鳩の形をした聖霊が降り、天から

という声が聞こえたと言われています。

本格的に布教を開始

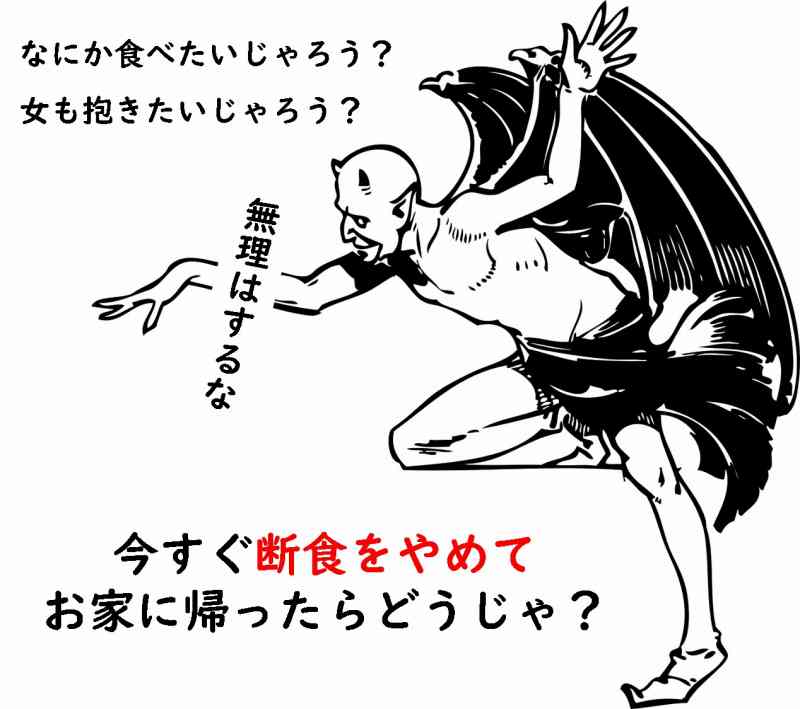

洗礼を受けたイエスはその後、聖霊に導かれて荒野に行き、40日間の断食を行いました。

このときイエスの前にサタンが現れ、3度誘惑しますがイエスはそれを退けました。

断食を終えたイエスは、故郷を離れ、本格的に布教活動を開始します。

処刑されるゴルゴダの丘に至るまでの時間は、この時からわずか3年間です。

※余談ですが、断食のギネス記録は1971年にスコットランドの男性が打ち立てた382日間(1年と17日)らしいです。

しかもイエスが断食を行った当時と異なり、誘惑の量もけた違いです。

奇跡を起こす

イエスは布教活動に入ると、病人を癒したり、悪霊を追い払うなどの奇跡を次々に起こしていき、それが評判を呼びイエスを慕う人は次第に増えていきました。

ガリラヤ湖を望む丘で「山上の説教」を行ったのも、こうした中でのことです。

イエスは、この山上の説教ののち、シモン(のちのペトロ)、ヨハネらを「12使徒」に選び、自らの教えを人々に伝える役目を担わせたのでした。

ユダヤ教に疑問を呈して徐々に信者を増やすイエス、ユダヤ教徒の怒りや憎しみを買っていたイエスにとって受難の日はすぐ近くまで迫っていました。

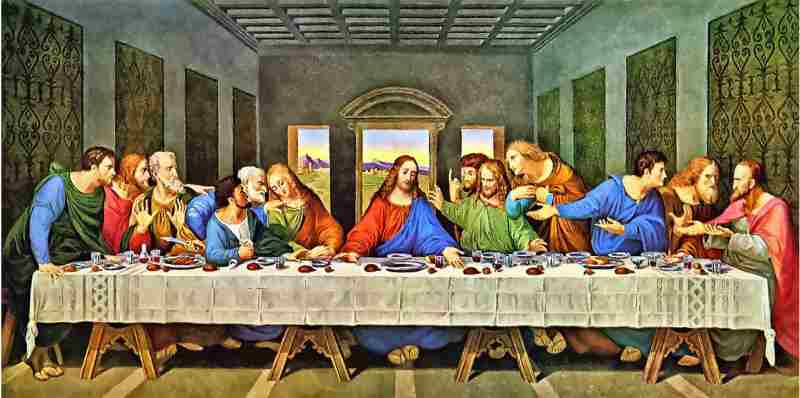

最後の晩餐

やがてイエスは、「過越(すぎこし)の祭り」を祝うために、弟子を従えてユダヤの聖都エルサレムに入りました。

絵画などで有名な「最後の晩餐」は、この過越の祭りの食事の席での一幕です。

イエスは、12人の弟子たちを前に

「この中のひとりが私を裏切ろうとしている」

と述べ、

「これが弟子たちとともにする最後の食事である」

と告げました。

果たしてイエスは、晩餐を終えて弟子たちと登ったゲッセマネ(オリーブ山にある園)で、ユダヤ教の祭司や官憲らに捕えられてしまいます。

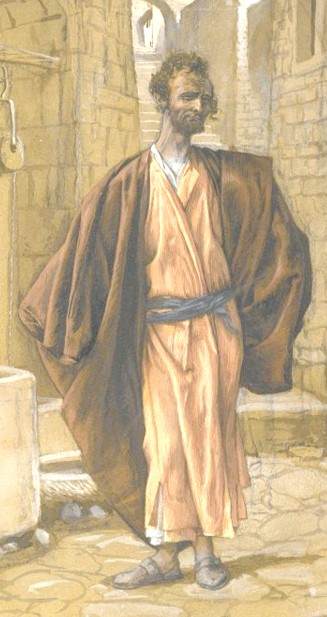

裏切ったのは、イスカリオテのユダでした↓

(出典:wikipedia/ユダ)

なんともきったない男です。

イエスを磔刑に処す

夜が明けるのを待って、イエスは最高法院に連れて行かれ、ローマ総督ピラトの前に引き出されます。

ピラトはイエスに罪を見出せなかったのですが、群衆に煽られてやむなく

「好きにするがよい」

とイエスの処刑を決意しました。

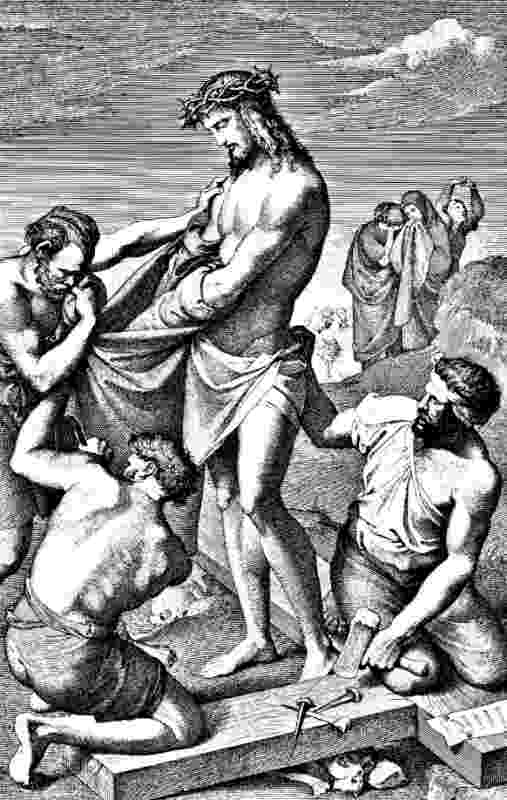

イエスはイバラの冠をかぶせられ、重い十字架を背負いながら、ゴルゴダの丘への道(ヴィア・ドロローサ=悲しみの道)を歩みました。

十字架刑は、命を奪うまでに時間のかかる残酷な刑で、強盗殺人犯などを処刑するための極刑です。

服をはがされ、手と足をクギ付けにされたイエスは、十字架の上で、

「父よ、あなたは私をお見捨てになったのか」

と悲痛な叫びをあげ、やがて息絶えました。

イエスの遺体は、ゴルゴダの丘のふもとのユダヤ人の墓に埋葬されました。

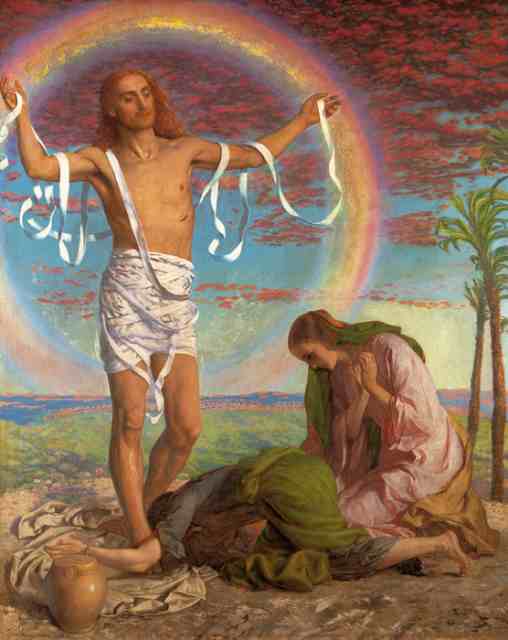

イエス復活

その後イエスは復活し、弟子たちと40日間を過ごした後、昇天していく、というのが聖書に記された話です。

今日、キリスト教でクリスマスと並んで重視される「復活祭(イースター)」は、このイエス復活を祝う習わしです。

イエスは昇天するにあたって、弟子たちにこう告げました。

「全世界に行って、全ての創られたものに福音を述べ伝えなさい」

そして、この命に従った弟子たちの活動によって、キリスト教は、世界各地に広まっていくことになるのです。

以上がイエスの生涯になります。

ここまで読んでもうお気づきかと思いますが、キリスト教はイエスが「私は神の子である。私の言うことを信じなさい‼︎キリスト教の誕生をここに宣言する!」という風に成立したわけではないのです。

イエスの死後、弟子たちが世界中にイエスの存在を口伝していき、いつの間にか

「イエスこそユダヤ教徒が待ち望んでいる救世主(キリスト)ではないのか!?」

と信じられるようになり、徐々にキリスト教と呼ばれるようになったのでした。

続いて、キリスト教の経典の話に移りたいと思います↓

キリスト教の経典

キリスト教の経典は「聖書」です。

キリスト教の聖書とは「旧約聖書」と「新約聖書」の両方を合わせたものなんですが・・・。

実は「旧約聖書」と呼ぶのは非常に偏った呼び方で、キリスト教徒が独断的に名付けたのです。

次はそんなお話です↓

ガチガチなカトリック信者を両親に持つ欧米人女性と結婚した筆者です( ̄^ ̄)ゞ※筆者も妻も無神論者です。では、前回の記事(➀キリスト教の開祖「イエス」の生涯を簡単に解説!)に続いてキリスト教の経典について説明します。キ[…]

ガチガチなカトリック信者を両親に持つ欧米人女性と結婚した筆者です( ̄^ ̄)ゞ※筆者も妻も無神論者です。さて、世界の常識である宗教の、特に今回は「キリスト教」の勉強の時間です。今回はキリスト教の開祖であるイエスの生[…]

ガチガチなカトリック信者を両親に持つ欧米人女性と結婚した筆者です( ̄^ ̄)ゞ※筆者も妻も無神論者です。では、前回の記事「➁キリスト教の経典について ~旧約聖書・新約聖書とは~」に続いてキリスト教の教えについて説明します。[…]

ガチガチなカトリック信者を両親に持つ欧米人女性と結婚した筆者です( ̄^ ̄)ゞ※筆者も妻も無神論者です。前回の記事(③キリスト教の教えである「三位一体」とは?)に続いて本記事では、キリスト教の戒律を説明しています。※戒[…]

ガチガチなカトリック信者を両親に持つ欧米人女性と結婚した筆者です( ̄^ ̄)ゞ※筆者も妻も無神論者です。前回の記事「④イエスが説いた10個のルール「十戒」を解説!」に続いて、キリスト教の「世界の終末観」を見てみましょう。[…]