キリスト教の儀式や行事

キリスト教には「サクラメント」と呼ばれる『神の恩寵のしるしを与える儀式』が存在する。

これがとにかく重要視されており、キリスト教で『儀式』と聞けばだいたいがこのサクラメントである。

儀式は以下の7つからなり、主に教会で行われる。

※以下はカトリックの例。

- 洗礼(せんれい)

- 堅信(けんしん)

- 聖餐(せいさん)

- 告解(こっかい)

- 終油(しゅうゆ)

- 叙階(じょかい)

- 結婚(けっこん)

それぞれの儀式の内容を1~2文で説明しているので興味がある方はクリックして読み進めてくれ。

» 続きを読む(クリックで開く)

洗礼(せんれい)

キリスト教徒になるための儀式

全身を水に浸すか、頭部に水を注がれる。

堅信(けんしん)

信仰を告白する儀式

洗礼を受けた者がさらに信仰を強め、霊の恵みを得るために行う。

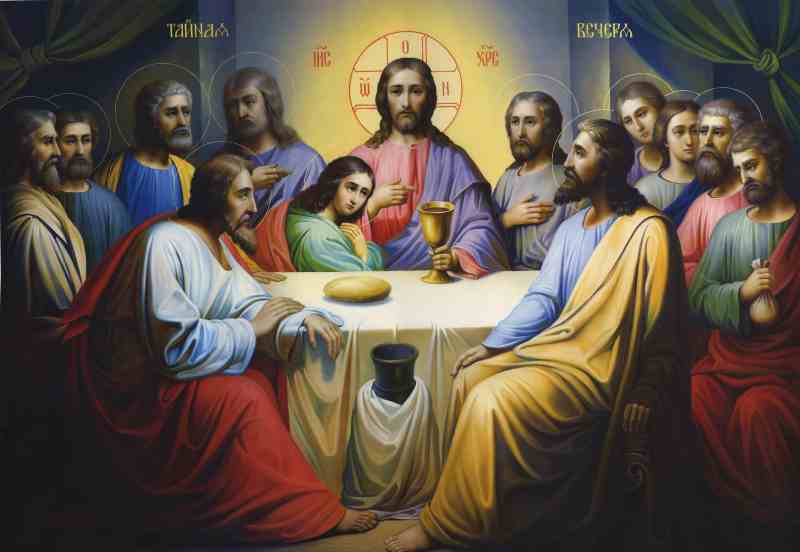

聖餐(せいさん)

イエスの体と血の象徴として、パンとぶどう酒を受ける儀式

イエスが最後の晩餐でパンとぶどう酒をとって「これは私の身体、私の血である」と言ったことから。

告解(こっかい)

罪の赦しを請う儀式

司祭に自らの罪を明かす行為で、最低年一回の告解と秘密の厳守が義務付けられている。

終油(しゅうゆ)

臨終の儀式

臨終時の病人に平安と恵みを受けさせるため、その体に香油を塗る。

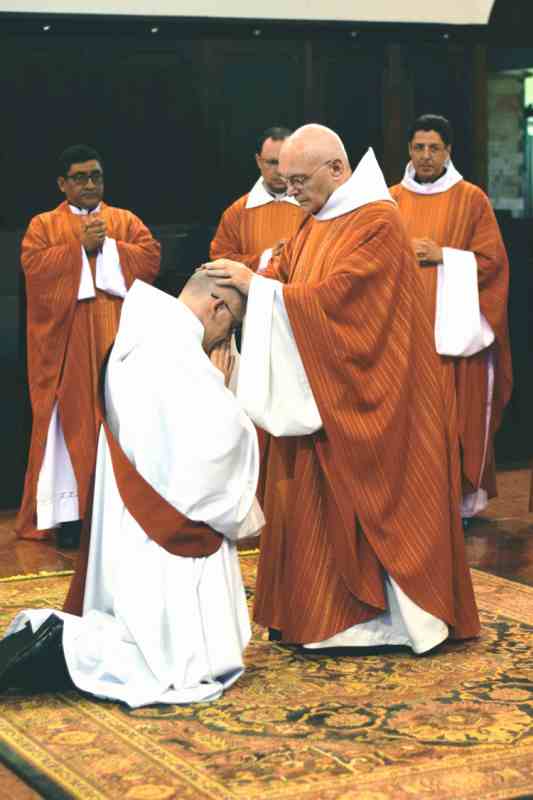

叙階(じょかい)

聖職者の任職のための儀式

助祭/司祭/司教などの聖職位を授けることで、かなり重要な儀式。

結婚(けっこん)

婚姻を結ぶ儀式

人と人、人と神の間で交わされる契約。

カトリックは原則として離婚を認めていないのでカトリック大国フランスでは結婚せずに同棲生活を送るカップルが非常に多い。

筆者「一度結婚すればいかなる理由があっても離婚できない、それはそれで恐ろしい…」

不倫/浮気ももちろんダメ。

だがお互いに無宗派なので離婚はできる(笑)

» 折りたたむ

以上の7つの儀式のうち、プロテスタントでは洗礼と聖餐の2つだけしかサクラメントとして認めていない。

東方正教会では(多少は違えど)カトリック教会と同じようにこれら7つのサクラメントを認めている。

さて、最後にキリスト教の大まかな歴史の説明をこれからしていくが結構長いのでここまでの内容でも十分かなーと思う。

※ここまでの内容を理解しておられる方にはそんなに難しくない内容だが。

ここで離脱する方、最後までお読み頂き感謝する!

関連記事をいくつか貼っておく、興味があれば読んでくれ。

さて、本記事では、ユダヤ人の聖典である「旧約聖書」の続編――その名も新約聖書についてなるべく噛み砕いて解説していく。[show_more more=続きを読む less=折りたたむ color=#0066cc list=»][…]

さて、本記事では、ユダヤ人の“聖なる物語”――そう、旧約聖書という名の一大叙事詩を、なるべく分かりやすく、そしてちょっぴり笑える感じで解説していく所存である。[show_more more=前置き(クリックで開く) less[…]

④キリスト教の大まかな歴史

ではキリスト教の大まかな歴史をみていこう。

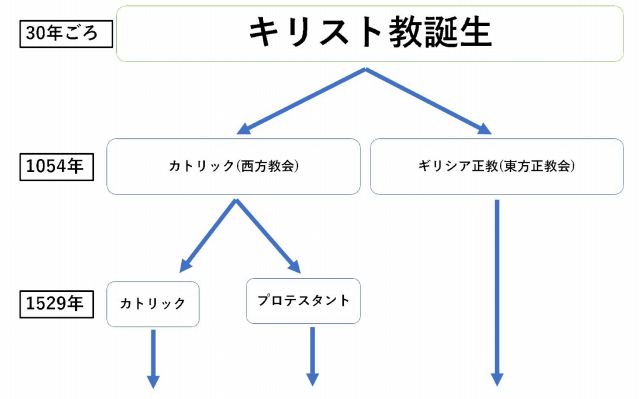

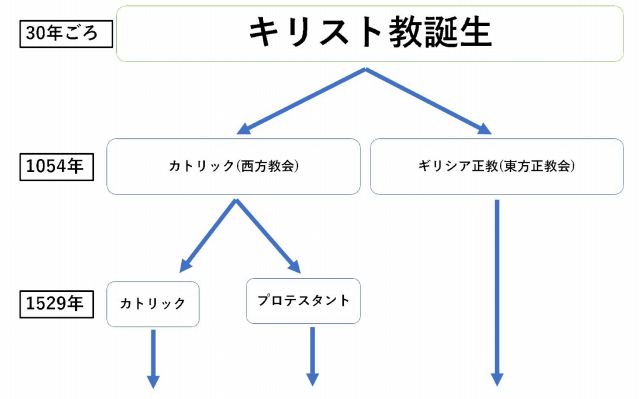

初めに簡単な流れを図式で紹介する。

キリスト教が紀元後30年ごろに誕生してから、およそ1,000年後の1,054年にまず、(禁止されているのに)偶像(神様の像/祈る対象)を作って信者を増やしていた「ローマ=カトリック教会」に愛想をつかして「東方正教会」が分裂した。

東方正教会「偶像崇拝ダメだって言ってんだろうが」

(※そもそも十戒にそう書いてある)

その500年後の1,529年、免罪符を販売し始めた「ローマ=カトリック教会」に反発したルターらが宗教改革を行い新宗派「プロテスタント」が生まれ現在に至る。

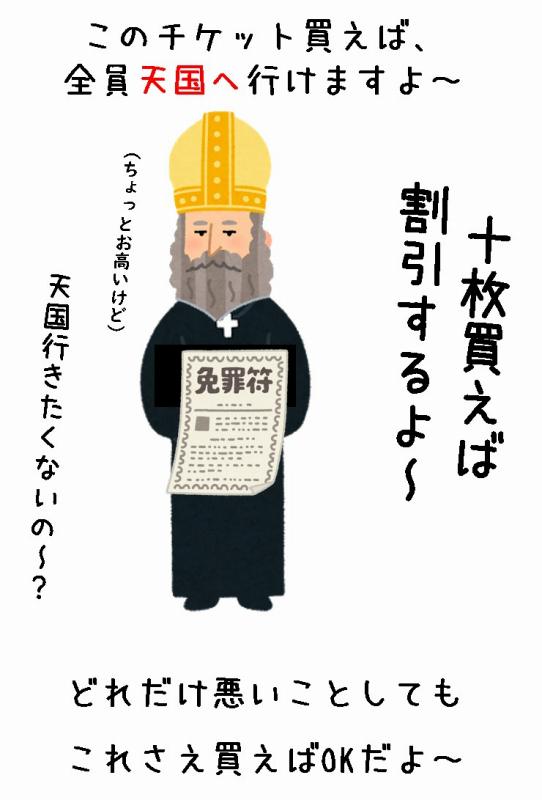

プロテスタント「天国行きのチケットを高額販売て。バカにしてんのか?」

完全に筆者の個人的な見解だが、まあ要するに「ローマ=カトリック教会」が目先の利益に走って次々にアホなことしていき、誠実な仲間がどんどん去っていったといった感じである。

キリスト教分裂の歴史を理解するうえでの大前提が2つある。

➀宗派が分かれるという事は必ず「意見の対立」がある

➁ キリスト教会はあくまで宗教なので武力はもたない(誰かに守ってもらう必要がある)

以上の2点を頭に入れておいて欲しい。

ではキリスト教分裂の歴史を見ていこう。

処女マリアが懐妊

紀元前4~7年頃、パレスチナに住む女性マリアが、大天使ガブリエルから「あなたのお腹に子供を宿しました、その子は神の子です」と言われ、処女なのに懐妊しその後こども(=イエス)を産んだ。

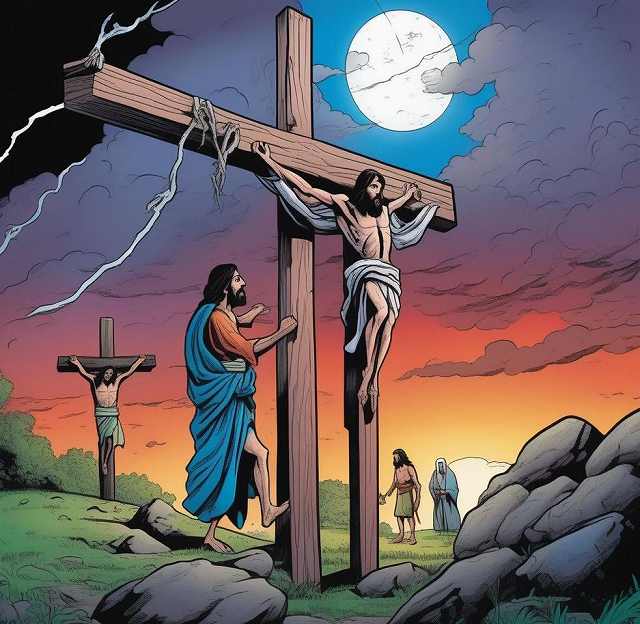

イエスの処刑と復活

時は経ち、ユダヤ教徒としてすっかり大人になったイエスだったが、

「世界にはユダヤ教徒以外にも民族がいっぱいいるのにユダヤ教徒のみ神に救われるというのはおかしいのでは・・・?」

と考え始める。

しかしこれはユダヤ教の戒律「ヤハウェが唯一の神である」に背いているので、当然周りのユダヤ教徒からは忌み嫌われた。

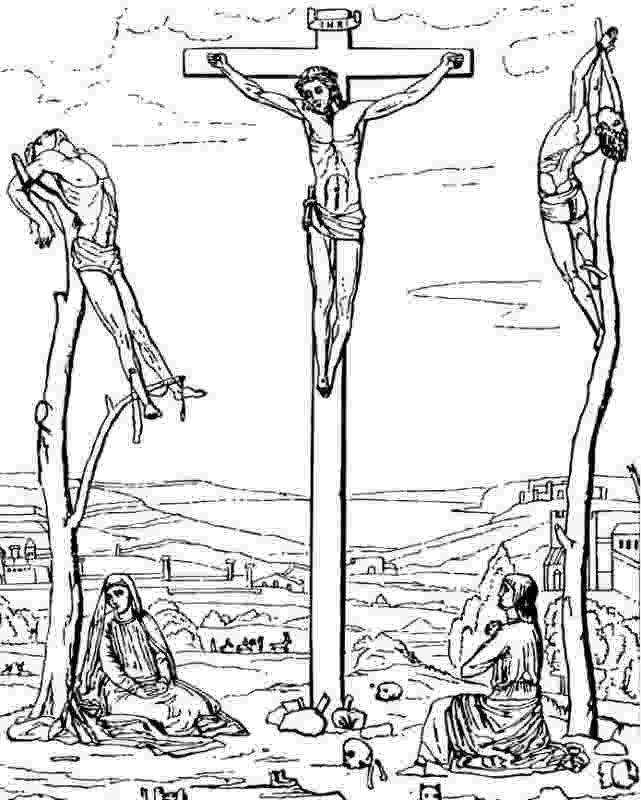

周囲からの排斥に負けずに、徐々に「神を信じれば全員平等に救われる」との考えを広めていくが、愛弟子の一人(イスカリオテのユダ)に裏切られ無実の罪で処刑されてしまった。

磔刑にかけられ処刑されたイエスだったが、なんと処刑から3日後に復活し弟子たちと少し時間を過ごしてから昇天したという話が広がる。

イエスが昇天した後、この頃から弟子たちが「やはりあの方こそ救世主なんだ」と布教を始め(←まあ復活してるから(笑))、徐々に「キリスト教」と呼ばれ始める。

つまりイエスが「キリスト教を信じなさい」と言ったわけではない。

ユダヤ教の聖典には「世界の終わりが近付くと、救世主(キリスト)がこの世に現れる」と書いてあり、イエスの復活を知った人々は徐々にイエスこそキリストであると信じ始めたのだった。

そしてこの頃から五本山と呼ばれる「キリスト教の神5教会」が定められ、最も地位が高い教会がローマ教会、次にコンスタンティノープル教会、他にあと3つある。

ローマ帝国の国教化と東西分裂

西暦392年、初めは激しく迫害されていたキリスト教徒だったが、紆余曲折あって史上最強帝国であるローマ帝国の国教になった。

大抜擢である。

これを契機にキリスト教が爆発的に世界に広がり始めた。

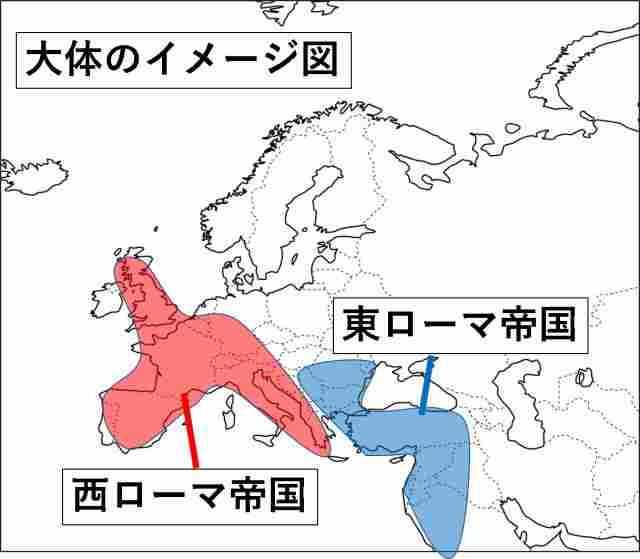

しかし395年、(ゲルマン人大移動によって)ローマ帝国が東西に分裂してしまう。

ローマ帝国が東西に分かれたのと同様に、先ほど紹介した最も地位の高いキリスト教会の「ローマ教会」と「コンスタンティノープル教会」もそれぞれ東西に分かれた。

ローマ教会:西ローマ帝国側で最も位が高い教会

コンスタンティノープル教会:東ローマ帝国側で最も位が高い教会

東西に分裂したことで、「西ローマ帝国が守るローマ教会」と「東ローマ帝国が守るコンスタンティノープル教会」の派閥ができる。

しかしどちらのキリスト教会にしても、とりあえず国教として巨大帝国に守られているので一安心♡という感じだった。

西ローマ帝国滅亡とローマ教会

しかし西暦476年に西ローマ帝国がゲルマン人大移動の混乱から滅亡してしまう。

西ローマ帝国の軍事力に守られていたローマ教会は後ろ盾が無くなったことで存続の危機に陥り、一時はどうなることかとヒヤヒヤしたがなんとか西側のローマ教会も東ローマ帝国の保護下に置かれることになった。

ローマ教会「ふう(゚Д゚;)敵の派閥やけどとりあえず滅亡は免れたぜ。」

コンスタンティノープル教会「おれらの派閥に守ってもらってるくせに、あいつら生意気じゃね?」

キリスト教会同士の対立とフランク王国

しかしお互いに不満が募っていき、徐々に[ローマ教会 VS コンスタンティノープル教会]に発展していく。

そりゃあ、同じ檻で2匹の虎を飼っているようなものである、考えの違いから当然争いが起きる。

考え方などが微妙に違ってきて、お互いに相手の存在を認められなくなってくる。

基本的にはローマ教会の方が権威は上。

敵の派閥に守護されるのも居心地が悪く、こういった動きの中でローマ教会が新たな守護者として当時の大国フランク王国にすり寄り始めた。

フランク王国とはこの頃西ヨーロッパで発展していた王国で、後にヨーロッパを統一するほど力をもった存在。

独り勝ちしたフランク王国の概要はこちら↓

さて、今回のテーマはフランク王国。ズバリ、西ヨーロッパのルーツである。[show_more more=前置き less=折りたたむ color=#0066cc list=»]フランク王国を知らずしてヨーロッパを語るべ[…]

フランク王国:キリスト教の守護者という権威が欲しかった

ローマ教会:自分たちを守ってくれる軍事力が欲しかった

フランク王国とローマ教会はお互いにウィンウィンの関係だったのである。

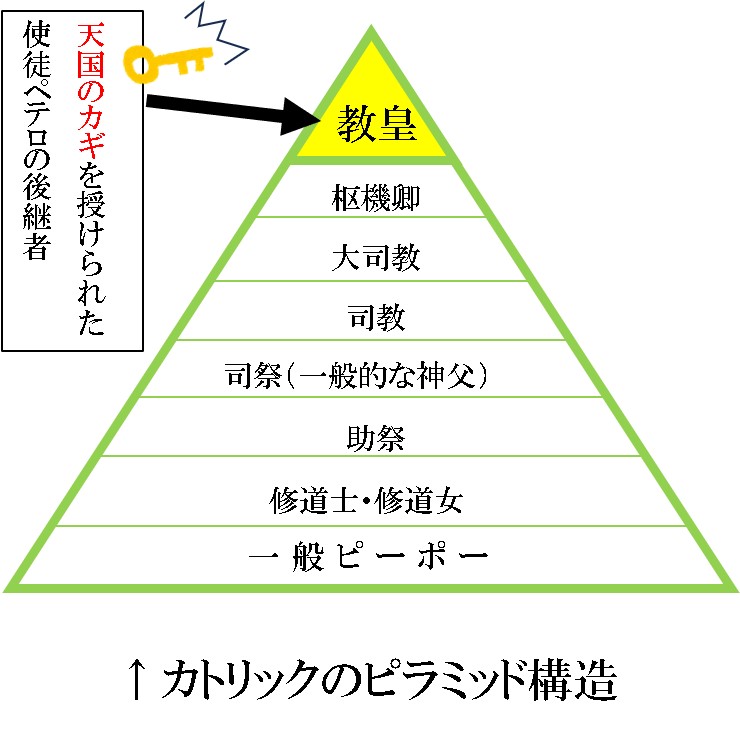

キリスト教会のピラミッドとイスラム教

この頃からローマ教会がヨーロッパ各地に修道院を作って、聖職者を育てつつ教皇を頂点とするピラミッド支配を始める。

各地に建てた修道院で洗脳教育を行い、教皇が徐々に力を持ち始める。

そんなこんなの610年、遂にサウジアラビアのメッカでムハンマドがイスラム教を創始した。

イスラム教は一気に勢力を拡げてアラビア半島を制圧し、キリスト教国の東ローマ帝国とバチバチに争い始めた。

↑勢力範囲が接しているので争いが起きるのは必然である。

筆者「イスラム教の開祖ムハンマドは、恐ろしいほど好戦的な人間だった。

筆者は彼のエピソードにドン引きした。」

イスラム教の成り立ちはこちらの記事で紹介している。

さて、遂にこの単元にやってきたかという感じです。世界を周るうえで必ず知っておくべき知識の一つ、それは宗教の基礎知識で宗教上のルール違反等を勉強せずに世界を旅することは危ないし勿体ないです。今まで色んな本とか論文とか読[…]

聖像禁止令と東フランク王国

726年、東ローマ帝国が聖像禁止令を発布した。

当時のローマ教会は言葉の通じないゲルマン人にキリスト教を教えるために聖像を用いていたからである。

キリスト教は偶像崇拝禁止なので、神を絵に描くとか像にするとかは本来禁止されている。

東ローマ帝国としては、地理的にも「偶像崇拝禁止」を強烈に掲げるイスラム教徒と争いを繰り返しており、争いの種を一つでも減らしたかったという理由もあったようだ。

しかしこの聖像禁止令にローマ教会が猛反発し、東ローマ帝国と絶交する。

筆者「自分が悪いのに、それを指摘されたら逆ギレするって…ローマ教会無能すぎる…」

この時点で、ローマ教会はもはや宗教上の戒律は無視している。

そして962年、ローマ教会が当時最も勢いのあった東フランク王国(後の神聖ローマ帝国)を正式にローマ教会の後ろ盾とした。

ここらへんからローマ教会の腐敗が加速していく。

聖職者の地位を金銭で売買したり、神聖ローマ皇帝が教会の聖職者を任命したりし始める。

これが行き過ぎた結果、カノッサの屈辱が起きる。

キリスト教分裂とカノッサの屈辱

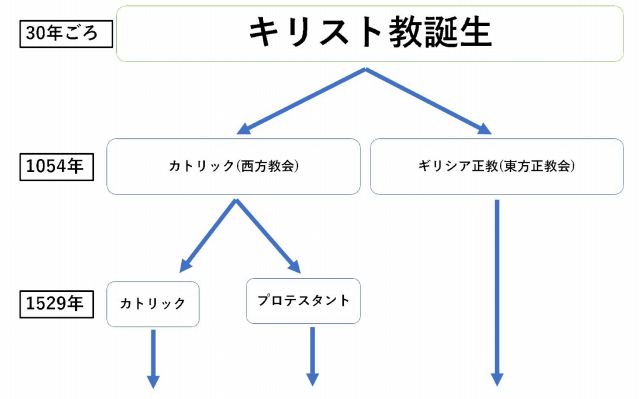

そして西暦1054年、コンスタンティノープル教会が腐敗したローマ教会に愛想をつかし、キリスト教が「西方教会」と「東方正教会」に分かれる。

ここから、より伝統的な教えを守る「東方正教会」が始まる。

ここで一度、先ほどの年表を確認しよう。

つまり「ローマ=カトリック教会」と「東方正教会(元コンスタンティノープル教会)」に分かれます。

西暦1077年には、『カノッサの屈辱』によりローマ教皇の権威が最大になる。

今回ご紹介するテーマは「カノッサの屈辱」である。名前だけ聞くと、なんだか伝説の必殺技みたいでカッコいいが、実際のところこれは、「結局さ、キリスト教のトップである“教皇”と、神聖ローマ帝国のトップである“皇帝”って、ど[…]

免罪符販売と宗教改革

ここからはローマ教会をローマ=カトリック教会と呼んで話を進める。

西暦1515年、ローマ=カトリック教会は財源増収のために免罪符(贖宥状(=しょくゆうじょう)とも)を販売し始めた。

全ては財源確保のため。

西暦1517年、ルターが免罪符を販売するローマ=カトリック教会を批判し、宗教改革が始まった。

さらにローマ=カトリック教会が分裂

西暦1529年、宗教改革を経てローマ=カトリック教会が更に「プロテスタント」と「カトリック」に分裂した。

プロテスタントは「反抗する者」という意味

プロテスタントは聖書をもとに純粋に信仰を掲げる宗派

カトリックのようなピラミッド構造を嫌う

同じころ、当時のイギリス国王が離婚したくてもできなかったので、ちょうど盛り上がっていたプロテスタント(離婚もOK)を支援してイギリス国教会を立ち上げた。

さて、もう一度年表をみてみよう。

プロテスタントも、東方正教会のように不祥事を起こさず純粋に神と個人が契約を交わすことができる。

こうして現在に至る。

おわりに

どうだろうか。

カトリック、プロテスタント、東方正教会の違いが、なんとなくでも頭に入っただろうか。

宗教なんて難しそう…と思っていたそこのあなた。

意外と教会同士がバチバチにケンカしていた話や、金で地位を買ってた話を聞くと、「あれ?宗教って人間臭いな」と思えてくるはずだ。

そして、今後ヨーロッパ旅行に行く機会があれば、ぜひ教会の中をじっくり観察してほしい。

「あー、これがカトリックの豪華絢爛な装飾か」

「おっと、こっちは質素で堅実なプロテスタント教会だな」

「この重厚感…これは間違いなく東方正教会や!」

そんな風に宗派ごとのクセがわかってくると、ただの観光地巡りが“歴史マニアな俺カッコイイごっこ”に早変わりするのでおすすめだ。

さて、今回紹介したのはキリスト教のごくごく“さわり”に過ぎない。

もっとディープに学びたい猛者は、以下の記事で本格的にキリスト教沼にハマってほしい。

さて、本記事では、ユダヤ人の聖典である「旧約聖書」の続編――その名も新約聖書についてなるべく噛み砕いて解説していく。[show_more more=続きを読む less=折りたたむ color=#0066cc list=»][…]

さて、遂にこの単元にやってきたかという感じです。世界を周るうえで必ず知っておくべき知識の一つ、それは宗教の基礎知識で宗教上のルール違反等を勉強せずに世界を旅することは危ないし勿体ないです。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教[…]

- 1

- 2