本記事は、2017年に行ったヨーロッパ一人旅の記録を振り返るものであり、オーストリアの町ハルシュタットでの滞在を中心に、当時の思い出をゆるりと綴っていく。

世界一美しい町と呼ばれているが筆者の撮影技術不足でこうなった

旅の期間は2017年初頭、およそ1か月。

東欧・バルト三国・アイスランドなど、これまで訪れたことのなかった国々を巡る冒険だった。

今回の旅には、

- 旅仲間(以下「エリ」)との同行

- 初めてのレンタカー運転

- 人生初のテント泊

という3つの大きな挑戦があり、まさに忘れがたい出来事の連続であった。

本記事では、その旅の始まりから順に振り返っていきたい。

世界遺産の眺望を独り占め

フライブルクにてレンタカーを返却後、筆者は電車に飛び乗り、目指すはオーストリアの至宝・ハルシュタット。

しかし、時刻はすでに10:57。

この時間からではハルシュタット直行は不可能。

ということで、途中の町Bad Ischl(バート・イシュル)で一泊することにした。

歴史の濃度が濃すぎる町、バート・イシュル

このバート・イシュル、ただの中継地点と侮ることなかれ。

ここはかつて、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が愛した町である。

彼はこの地を「地上の楽園」と称し、夏の離宮ライフを謳歌していた。

ところが、1914年。

このバート・イシュルにて、彼はセルビアへの宣戦布告文書に署名し、第一次世界大戦の引き金を引いたのである。

そして、そのままこの町を去り、二度と戻ることはなかった。

筆者「まさか、世界遺産の前夜にそんな歴史ドラマの舞台に泊まっていたとは…」

缶詰とパスタを背負って、世界遺産と帝国の記憶の町を巡る。

この旅、ただの観光にあらず。もはや歴史探訪の旅である。

荷物から目を逸らすな!!

フライブルクからバート・イシュルまでの移動時間──実に10時間超え。

これはもう一つの旅というより、もはや修行である。

筆者はたしかに乗っていた……と思う。

が、あまりに長くて途中の記憶がない。

革靴、死亡のお知らせ

ちなみに、エストニアの首都タリンでかかとが完全に崩壊した革靴の様子がこちらである

筆者「ここまで壊れてるのに、よく捨てずに持ってたな…」

2025年6月現在、いま思うとこんな革靴は捨てて新しい靴を現地で買うべきではなかったか。

デカい荷物 ≠ 安全

ここで、日本人旅行者に伝えたいことがある

「カバンがデカいから盗られないだろう」という思い込みは非常に危険である。

ヨーロッパではカバンのサイズ=盗難耐性ではない。

いや、むしろ狙われやすい。

カバンは常に自分の視界に入れておくこと。

これが旅人の基本である。

途中どこかで一度乗り換えて、ドイツの高速列車”ICE”(アイス)に乗り込んだ。

たぶん予約していた……はず。

なぜなら座れていたからである(根拠それだけ)。

筆者「おっ、写真にICって書いてる。予約いらん列車やったんか?」

カバンは常に自分の視界に入れておくこと。

などと過去の自分にツッコみつつ、列車はミュンヘンに到着。

ミュンヘンで再び乗り換えてザルツブルクに向かいます。

ザルツブルクからバート・イシュルまではすぐ近く。

……と言いたいが、実際は2時間以上かかるので油断は禁物である。

筆者「地図ではスグやのに、時間で見るとしっかり遠い」

ヨーロッパの電車は自転車もベビーカーも大歓迎

ミュンヘンからバート・イシュルに向かう道中。

謎の地名アットナンク=プッハイム?(Attnang-Puchheim)にて一度乗り換えを行った。

地名の響きからして既に強敵感があるが、乗り換え自体はあっさり完了。

ここで筆者は「自転車優先車両」に乗車。

だが、乗客はほとんどおらず、広々とした空間をほぼ独占。

座席も余っており、何ら問題はなかった。

ヨーロッパの鉄道文化では、自転車をそのまま車内に持ち込むことはごく普通のことである。

追加料金が必要なこともあるが、プラットフォームに自転車用のマークがあったり、車両に専用スペースが設けられていたりと、整備は進んでいる。

そして、驚くべきはベビーカーへの寛容さである。

ベビーカーを乗せても、日本と違って周囲がむしろ気遣ってくれるのだ。

そう、ヨーロッパの車内では

(; ・`д・´)チッ!

でかいベビーカーで乗ってくんなや。

場所取り過ぎやねん、この自己中が

──などという殺伐とした空気は一切流れない。

むしろ、「どうぞどうぞ」「スペース空けますね」という世界。

※筆者夫婦は2025年1月から約1カ月ほど、4~5カ月の赤ちゃんを連れてヨーロッパ旅行をしたのだが、確かにベビーカーへの配慮は尋常ではなかった。

ただ、設備という点でエレベーターやエスカレーターが壊れておりベビーカーを持ち上げて階段を往復することも非常に多かった。

人がいないのを確認した筆者は、棚受けの金属フレームを発見。

気づけばその場で懸垂を開始していた。

筆者「こういうとこで筋トレすると、旅してる感がグッと増すんだよね~」

テント泊に危険はつきもの

ついに、ようやく、バート・イシュルに到着した。

長かった──本当に長かった。

まずは今晩の宿=テントを張れる場所を探す。

しかし、これといって良さそうな場所は見当たらない。

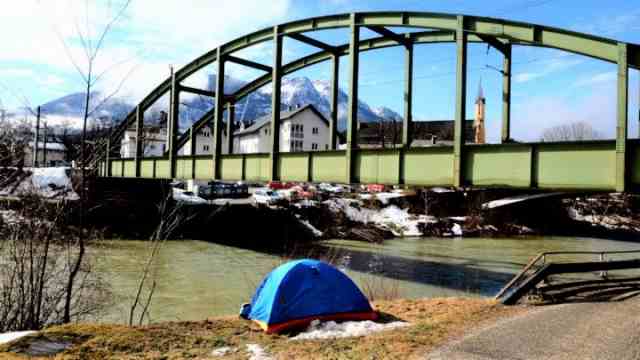

やむなく選んだのは、鉄橋の下の道路の端っこ。

「ここなら雨もしのげるし、いけるやろ」と判断し、即座に設営。

だが、テントに入ってわずか5分後、不穏なエンジン音が響く。

ブーーーーーーン

キキーーー

プップーーーーーーーーーー!!!

……嫌な予感は、だいたい当たる。

どうやら筆者が張った場所は、地元の車の通行ルートだったようである。

一台の車が立ち往生し、おっさんが降りてきてひと言。

「……ちょっと、それ(テント)どけてくれへん?」

ごもっともです。

すぐに謝って、荷物をまとめて対岸の芝生の上へ移動。

場所は確保した。

あとは空腹との戦いである。

しかし、ここで最大の難関が立ちはだかる。

バックパッカー三種の神器の一角、バーナーがすでに故障中。

冷たい缶詰

つまり──

お湯が沸かせない。

料理ができない。

ということで、選択肢はただ一つ。

冷たいままの缶詰を食す。

その味はというと……

筆者「美味しか……うぇっ……った、です。。。」

テント泊はロマンがある。

だが、現実は厳しい。

設備の故障=そのまま命に直結する不快感となって返ってくるのだ。

野宿旅には、覚悟と整備と、ちょっとした運の強さが求められる。

温かい食事のありがたみ

翌朝、目を覚ますとこのような光景が広がっていた。

テントの背後には、なにやら荘厳なオブジェが立っている。

筆者「……ん、イエス?」

そうか、ここはカトリックの国、オーストリアであった。

朝から神々しい気配に包まれつつ、とりあえずテントはそのままにし、貴重品だけ持って街へ繰り出す。

目指すはスポーツショップ。

名は「giga sport(ギガ・スポーツ)」。

スポーツ用品からアウトドア用品まで揃う、頼れる存在である。

今回のお目当てはもちろん、ガスバーナーである。

ガスが完全に尽きそうなうえにカートリッジは破損。

旅を続けるには、新たなカートリッジが必要不可欠であった。

店内で発見したのは、アウトドア界で名高いスウェーデン製ブランド「PRIMUS」のガス缶。

この定番モデルを手に入れたことで、筆者の朝は救われた。

そのままテントに戻りバーナーをセットし、待望の朝食タイムへ。

冷えた缶詰でしのいだ夜を思い出しながら、久々の湯気立つ朝ごはんを口に運ぶ。

筆者「……やはり食事は、温かくないといけない。」

温かい食事は、胃を満たすだけでなく、心の底から活力を与えてくれる。

寒さ、疲労、不安、孤独──

そんな感情を、一口ごとに和らげてくれるのだ。

ヨーロッパでのテント泊は原則禁止

温かい食事を手にし、久々のほっとする時間に包まれていた――その時だった。

すると男女ペアのポリスがやって来た。

警官「おい、ここは公園じゃないぞ~」

ふむ、こういう展開にはもう慣れたものである。

筆者「えっ!? だ、ダメなんですかぁぁ!?(驚愕の顔)」

と、一応のリアクションをしつつ、パスポートを提示。

筆者「すみません、〇時発の電車でハルシュタットに向かう予定なんです」

すると、警官は優しい表情でこう言った。

警官「じゃあ、それ以降にもう一度来るからな。

その時にまだ君がいたら、我々も色々と手続きしないといけなくなる。言ってる意味、わかるな?」

筆者「はい、理解しています。ありがとうございます」

警官「まあ、朝食を楽しんでくれ」

筆者「ラジャー!」

事情を正直に、かつ丁寧に伝えれば、ヨーロッパの警察官は柔軟で理解のある対応をしてくれることが多い。

もう一度言おう。

ありがとうございました!

さて、安心したところでゆっくり……と行きたいところだが、やることは一つ。

テントを乾かす。

前夜の結露で中も外もびしょびしょになっていた。

今夜はハルシュタットで再び使う予定なので、しっかり乾かしておく必要がある。

この時ばかりは、あのブランド名が頭をよぎった。

「極度乾燥(しなさい)」

──わかる人だけ、そっと微笑んでくれれば良い。

濡れているものを全て乾かしているところ

テントがある程度乾いたところで荷物を整理し、観光へと向かう。

市内から山が見える町に住みたい

これは完全に筆者個人の見解ではあるが、市内から山が見える町は本当に素晴らしい。

人間は生きているのではない。自然に生かされているのだと感じる。

町のどこからでも山が見える――それだけで心が穏やかになる。

そんな滋賀も京都も大好きである。

どちらも自然と街並みが絶妙に調和しており、都市にいながら四季の変化を肌で感じることができる。

そして、バートイシュルから電車でおよそ30分。

ついに――

世界遺産の町「ハルシュタット」に到着した。

言わずと知れた、風光明媚な絶景が広がる町である。

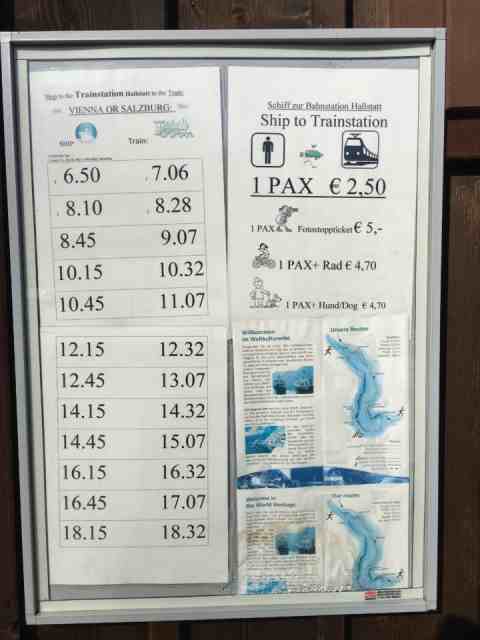

ハルシュタット行きのボートの時間に注意

ハルシュタットを訪れる際には、ボートの時間に十分注意が必要である。

基本的に、ハルシュタットのボートは電車の到着・出発に連動して運行されている。

そのため、ハルシュタット駅に電車が到着すると、ほどなくしてボートが桟橋に現れる。

逆に、町からボートに乗って駅に着くと、間もなく電車が出発する仕組みだ。

重要なのは、ハルシュタット駅から町まではボートに乗らなければならないという点である。

しかしこのボート、運行時間が意外に短い。

しかしこのボート、運行時間が意外に短い。

始発:午前6時50分

最終:午後6時15分

つまり、それ以前またはそれ以降に電車でハルシュタット駅に到着しても、町に渡る術がない。

※対岸まで徒歩で回り込むことも不可能ではないが、距離があり、かなり辛い道のりである(笑)

ボート発着場(ハルシュタット側)

なお、ボートの料金は往復でおよそ2.5ユーロ程度である。

最新の値段はこちらで確認してくれ。

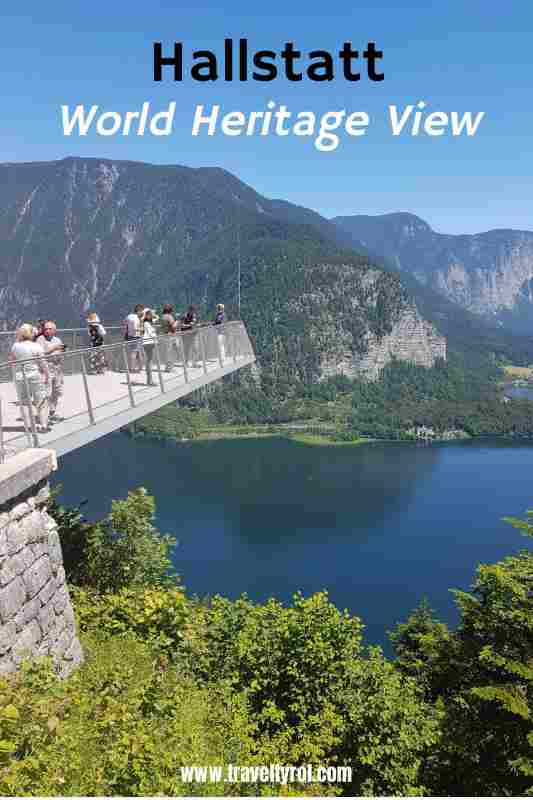

世界遺産の眺望へ登山

Google Mapではルートが表示されないが、実際には整備された登山道が存在し、散歩感覚で世界遺産の眺望地点までアクセスできる。

実はこの地点から、世界遺産ハルシュタットの絶景を望むことができる↓

(出典:‘World Heritage View’ on Hallstatt’s Salzberg)

ここから登山を開始した。

広場を抜けた先に、絶景を望めるポイントがある。

所要時間はおおよそ1時間ほどであった。

もう頂上に到着

正直、死ぬほどきつかった。

これまでの登山経験を振り返っても、トップクラスの過酷さだった。

その原因は、荷物の重さである。

今回の旅では、スロヴェニアでの登山を想定していたため、

- 冬山用登山靴(ガチなやつ)

- アイゼン(クランポン)かける2セット

- 鉄製スコップ

など、本格的な登山装備を多数携帯していた。

車移動中は不要な荷物を車に置いておけたが、この時は全てを背負っての移動だった。

缶詰や飲み水も含め、総重量は約50kgに達していた(後で計算して判明)。

そんな荷物を担いで、凍結した登山道を1時間以上かけて登るのは本当に過酷だった。

5分歩いては休む、というペースを繰り返し、なんとか目的地に辿り着いた。

※春・夏・秋であれば、道も凍っておらず、ハイキング感覚で登れるだろう。

日が暮れる前に到着できて一安心だった。

まずは夕食のシリアルを摂る。

実はこのシリアルのために、牛乳も持参していた。

夜には起きて、世界遺産の夜景を独り占めしようとしたが…

結果はこの通りである。

視界は悪く、何も見えなかった。

このままでは意味がないと判断し、一旦テントに戻って仮眠を取ることにした↓

夜明け前に再度起床し、せめてタイムラプス撮影だけでもしようと準備した。

…が、正直そこまで感動的な風景ではなかった。

世界遺産の眺望

晴天時には見晴らしも非常に良く、山々と湖が織りなす風景は実に美しい。

山・湖・町が一体となった景色は、まるで滋賀県にいるかのような感覚を覚えた。

この地に立つと、昨年ここで出会ったスロヴェニア人のNinaのことを思い出す。

※良い子は絶対に真似をしないように

この展望台の先端は、まるで空中に浮かんでいるかのような構造になっており、下には何もない。

万が一落下すれば、間違いなく命を落とす。

(出典:Pinterest)

この展望台の先端は、まるで空中に浮かんでいるかのような構造になっており、下には何もない。

万が一落下すれば、命を落とす危険がある。

ザルツブルグへ

下山時は明るく、空気も澄んでおり、非常に快適であった。

白鳥たちも元気に泳いでおり、穏やかな風景が広がっていた。

水の中でも平気な白鳥の適応能力には、改めて感心させられる。

今回のハルシュタット旅が何のためのものだったのか、正直なところ分からない。

しかし、今となっては良い想い出であることに変わりはない。

そして、いよいよザルツブルグへ向かう。

これでザルツブルグは――もう何回目だ?

どうやら今回で3回目の訪問となるようだ。

本記事は、2017年に行ったヨーロッパ一人旅の記録を振り返るものであり、オーストリアの古都ザルツブルクでの滞在を中心に、当時の思い出をゆるりと綴っていく。ザルツブルクは日本でいえば京都、つまり古都旅の期間は2017年初頭[…]