本記事は、2017年に行ったヨーロッパ一人旅の記録を振り返るものであり、スイスの首都ベルンでの滞在を中心に、当時の思い出をゆるりと綴っていく。

公園でテント泊して翌朝ポリスに叩き起こされた思い出が残るベルン

旅の期間は2017年初頭、およそ1か月。

東欧・バルト三国・アイスランドなど、これまで訪れたことのなかった国々を巡る冒険だった。

今回の旅には、

- 旅仲間(以下「エリ」)との同行

- 初めてのレンタカー運転

- 人生初のテント泊

という3つの大きな挑戦があり、まさに忘れがたい出来事の連続であった。

本記事では、その旅の始まりから順に振り返っていきたい。

スイスの首都ベルン

ドイツ・フライブルクから車で約2時間。

ベルン。

スイスの“首都”である。

……とはいえ、初見では「えっ、これが首都?」と一瞬思ってしまうくらい、のんびりした空気が漂っている。

見た目は“落ち着いた街”。

だが、しっかり国の中心。まるで仕事できるのに出しゃばらない管理職のような町、それがベルンである。

スイスでも炸裂するバックパッカー三種の神器

以下が、我々バックパッカー界で「朝メシ三銃士」と称されている食料たちだ。

- 格安パン(=主食。だが高級パンに化けていることも)

- 格安ヨーグルト(=冷たさが正義)

- 格安コーンフレーク(=袋のまま手で食べがち)

ドイツで買っておけば「3ユーロで満腹」だったこのセット。

しかしスイスでは、ほぼ倍額である。

スイスの物価は想像以上に高く、ヨーグルトすらも“富の象徴”に見えてくるから不思議だ。

筆者「パンを買うたびに、なぜか財布の中身もダイエットを始める。誰も頼んでないのに。」

スイスの高速道路標識は緑色

ベルンに無事到着し、とりあえず車は駐車場にポイっと放り込んだ。

エンジンを切った瞬間、我が愛車(レンタカー)から「ようやく休憩か…」という無言の嘆きが聞こえた気がしたが、無視である。

さて、ここスイスでは道路標識の色にも注目したい。

ドイツでは、日本と逆で高速道路の標識が青だった。

ドイツの高速道路標識

そのため「青=高速」と思い込んだまま、スイスに突入すると……

再び緑色に戻ってくるのだ。

この色チェンジ、まるで信号の赤青緑が国ごとにシャッフルされてるような感覚である。

つまりこうだ。

【日本】緑が高速道路

→【ドイツ】青が高速道路

→【スイス】また緑が高速道路。

運転中にうっかり「色で判断」などしていると、一般道に突っ込んで全力でスピード違反、という笑えない展開にもなりかねない。

特に旅行中は景色に気を取られがちなので、標識の色が変わるだけでも地味にパニックである。

スイスの首都ベルンの基本情報

スイスの首都ベルンの基本情報をまとめてみた。

ベルン(Bern)

スイスの首都であり、ベルン州の州都

» 続きを読む

町の伝統的な景観を保護するため、建物の屋根は赤茶けた色の瓦屋根にしなくてはいけない(←京都みたいやな

1191年に創建され、1405年の大火以降に再び石造りで再建された中世から変わらぬ旧市街は、1983年にユネスコの世界文化遺産に登録された。

町のシンボルは熊で、ベルンという名はこの熊(Baer)から来ている。

1834年創立のベルン大学は約80万冊を収める図書館を持ち、市内には100万冊を収める国立図書館もある。

» 折りたたむ

正直言うと、筆者たちはベルンには1時間半から2時間しかいなかった。

当初は寄るつもりもなかったが、「通り過ぎるだけならもったいない」と思い直したのだ。

さて、次はイタリア国境沿いの町、ツェルマットへ向かう。

スイスの旅はまだまだ続く。

柴犬はヨーロッパでも大人気

日本で大人気の柴犬、その人気は日本だけにとどまらない。

筆者のヨーロッパの友人たちも、柴犬を「飼いたい飼いたい!」と熱望しているのだ。

ただし、日本よりもかなり高価なので財布には厳しいらしい。

筆者の友人(スロベニア人)2人も最近柴犬を飼い始めたようだ。

その名も「ソラ」と「モモ」。

ちなみに筆者も家で柴犬を飼っている。

実家の柴犬(2025年1月に逝去(泣))

ベルンのアーレ川にかかるコルンハウス橋の手前で、柴犬を散歩させているカップルに遭遇した。

聞けば名前は『アカイ』とのこと。

「アカイは日本語で“赤”という意味ですよ」と教えたら、彼らは意味を理解した上で名付けたと言っていた。通だ。

どこも赤くないのにアカイ、だと?

柴犬は頑固でマイペースな性格である。

なので、キュンキュン懐いて側から離れない……というのはあまり期待してはいけない。

柴犬が懐くかどうかは、彼らの気分次第である。

だからこそ、そこが柴犬の魅力なのである。

スイスの民族楽器「アルプホルン」

アカイとバイバイして少し歩くと、スイスの民族楽器アルプホルンを持った女性2人組に遭遇した。

「アルプホルン?なにそれ?」と思った君、安心せよ。筆者も全然詳しくなかった。

ホルンと言えば、真っ先に思い浮かぶのは「マッターホルン」である。

(※マッターホルンは山の名前で楽器ではない、と思った人、ご安心ください。筆者も突っ込まれる前に謝る)

アルプホルンを演奏する二人組

アルプホルンとは

「アルプ」は牧草地を、「ホルン」は角・角笛を指す。

» 続きを読む

アルプホルンは一昔前には、牧場で羊や牛を呼び集めたり、高山にいる羊飼いや牛飼いと麓の人間がお互いの意思伝達を図るために用いられていたと言われる。

構造は単純だが(単純なので?)、弁が無いので扱いはとても難しいらしい。

自分の口の開き具合とか(?)で音色を調整しなければならない、らしい。

長さは1mくらいのものから長いもので5mくらいのものまであると言われる。

» 折りたたむ

要するに、めちゃくちゃ長いラッパみたいなもので、吹くには高度な口の筋トレが必要だということだ。

パフォーマーが集まるスポット

先ほどのアルプホルンのお二人もそうだったが、この場所には数多くのパフォーマーが集まるのである。

大道芸人からミュージシャンまで、まるで芸能界の縮図のような賑わいだ。

中には「誰?何してるの?」とつい二度見してしまうような人たちもいる。

楽しそうに演奏したり踊ったりしているのを見ると、こちらも思わず笑みがこぼれてしまう。

このスポット、観光名所以上にパフォーマー名所としても押さえておくべきである。

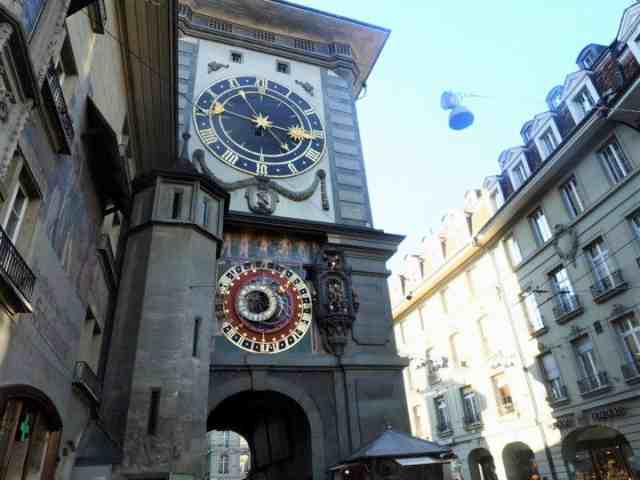

ベルンのランドマーク『時計塔』

この時計塔はベルンのランドマークとして名高く、待ち合わせの定番スポットである。

言わば、京都でいう四条河原町のディズニーストア前、滋賀県でいう草津ドンキ前くらいの分かりやすさである(適当)。

ベルンの時計塔

ベルンの時計塔はスイスで最も古い時計塔の一つで、1218年から時を刻み続けており、時計塔の東面には1530年に造られた天文時計があり、毎時56分~毎正時の4分間はからくり仕掛けが動く。

» 続きを読む

(ウソかホントか)若きアインシュタインがこの複雑な時計の横を走るバスを見て相対性理論を考察するきっかけになったと言われている。

からくりの内容は、鶏が鳴き、道化師が鐘を打ち、そして熊の行列が現れるという壮大なショーである。

熊はベルンのシンボルだけに、街の誇りを背負っているのだろう。

» 折りたたむ

地下室が多い

ベルンの街を歩いていると、なんとなく“地味だが落ち着く”という空気感に包まれる。

その理由の一つが、高層ビルの少なさである。

少なさ、と言うより「高層ビルが無い」と言っていいだろう。

見渡す限り、空が広く、建物が控えめで、まるで街全体が「わたし、主張強くないんで…」とつぶやいているようだ。

しかし、その奥ゆかしさの裏には秘密がある。

そう、地下室である。

ベルンの建物は、地上で控えめな分、地下で本気を出している。

まるで「いや、地上ではあまり目立ちたくないんで…でも地下ならちょっと広げてもいいですかね?」というノリで、どの建物もこぞって地下に攻めてくる。

これはおそらく、歴史的景観を守るための都市設計。

京都で言うところの「コンビニの看板も原色はダメヨ」的な条例があるのだろう。

地上にビルを建てるのは禁止、でも地下ならOKよ、というある意味で縦の回避力が高い都市、それがベルンである。

ペタンク

ベルン大聖堂のすぐ裏にある「ミュンスタープラットフォルム・ベルン」という公園も非常に美しかった。

芝生の緑はまるでPhotoshop加工されたかのように完璧で、花壇は「花の配置は芸術である」とでも言わんばかりに整っている。

そんな癒し空間の片隅で、筆者は謎の競技に遭遇した。

ペタンクというらしい。

筆者「ペタンク?ペタッ…何? タン塩の親戚?」

と思ったが、なんでもフランス生まれの鉄球投げゲームとのこと。

見たところ、鉄球を持った人々がひたすら無言で狙いを定め、ズシンと鉄球を投げている。

かなり真剣だ。

みんなガチ。

大の大人が鉄球を真剣に投げる姿は見ていて笑える。

とにかく見ていて面白い。

みんなが真剣な顔で鉄球を投げるのだが、その動きがまた微妙に地味で、何とも言えない中毒性がある。

投げる、歩く、のぞき込む、うなずく。

この繰り返し。まるでヨーロッパ版・静かなる闘志のスポーツである。

たぶん一番小さい目標のボールに一番近づいた人が勝ちっぽい。

何に勝つのかは知らんが、たぶん人生とか、午後の退屈とか、そういうやつだ。

静かに、でも確実に白熱する鉄球バトル。

ボールが転がるたび、空気がピリつく(ような気がする)。

観客などいない。

けれど、本人たちは真剣そのもの。

まさに大人の遊び場である。

ペタンク。

響きは可愛いが、戦いは鋼(はがね)のごとし。

恐るべし、ヨーロッパの午後。

Waisenhausplatz

ここ、ヴァイセンハウスプラッツという名のマーケット。

名前は難しいが、中身はかなり面白い。

屋台風の店が並び、手作りの雑貨、謎のアート作品、チーズにパン、さらにハットや革靴まで売られている。

ツェルマットへ

さて、ベルンには「ちょっと寄ってみました」くらいのノリで立ち寄っただけで、我々の本命はここではない。

今から向かうのは、この地球上で筆者が最も愛する町、そう、ツェルマットである。

車で約2時間半。

距離的には大したことはないが、問題はそのあとだ。

この日の夜、我々はツェルマットの町から雪山を600メートルほど登り、テントを張る予定。

そう、何を隠そう「ホテル?なにそれ、山小屋?甘えんな、テントだ!」スタイルである。

筆者「もうね、やってることはほぼ修行でした。ブッダもびっくりの過酷さ。」

だがしかし。

この努力の先には、すべてを忘れるほどの絶景が待っていた。

翌朝――マッターホルンが、まるで神々の気まぐれでピンク色に染まるような、そんな朝焼けを見せてくれたのである。

正直言って、一眼レフが煙を出すレベルで連写した。

というわけで、次回――

命がけで見に行ったマッターホルンの夜明け、ぜひその目で見ていただきたい。

ご期待あれ!

本記事は、2017年に行ったヨーロッパ一人旅の記録を振り返るものであり、スイスのツェルマットでの滞在を中心に、当時の思い出をゆるりと綴っていく。筆者が世界で最も美しいと思う山がこのマッターホルン旅の期間は2017年初頭、[…]